МНОГОЦЕННЫЙ ЧЕРТОГ И ДЕВА. Введение Богородицы во храм в православной иконографии

Введение Богородицы во Храм – чудесный праздник, освещающий и освящающий холодные и тусклые зимние дни. Его можно сравнить с появлением на темном ночном небосводе утренней звезды, предвещающей рассвет и восход солнца – Солнца Правды, Рождество Сына Божия на земле.

Потому и мы с радостью и надеждою поем вместе со всей Церковью:

Уже из этих замечательных слов православного песнопения на праздничной службе мы осознаем смысл события, легшего в основание праздника Введения Пресвятой Богородицы во Храм.

Вот как объясняет его выдающийся святой отец, архиепископ Фессалоникийский, известный на весь православный мир борец за чистоту Православия.

«… Совечный и Неизменный Образ благости Превышнего Отца, Предвечное, Пресущее и Преблагое Слово, по неизреченному человеколюбию и состраданию к нам, возжелавши принять на Себя образ наш, дабы из ада преисподнейшего отозвать наше естество к Себе, дабы обновить это обветшавшее естество и возвести его на высоту пренебесную, – для всего этого находит самую добрую Служительницу, Приснодеву, Которую мы прославляем и чудесное Введение Которой во храм – во Святая святых ныне празднуем. Ее прежде веков (веки – по-гречески «эоны» – это ангелы, безсмертные и вечные, т.е. прежде создания ангелов) Бог предназначает ко спасению и воззванию рода нашего: Она избирается из числа избранных от века и славных как по своему благочестию и благоразумию, так и по Богоугодным словам и делам».Свт. Григорий Палама.Слово «На Введение во храм Пресвятой Богородицы»

В этих словах – вся суть праздника. Ради нашего спасения от греха и смерти Бог посылает Сына Своего на землю, чтобы Он родился от самой чистой и прекрасной Девы, избранной из всего рода человеческого, и для приуготовления Ее для этой величайшей миссии, Она должна вырасти и получить воспитание в святом месте, где еще сохранялась вера в Единого Бога и, главное, ощущалось Его присутствие.

Посмотрим, что представлял собою Иерусалимский Храм, куда благочестивые родители Иоаким и Анна отдали свою единственную Дочь на воспитание.

«Праздник Введения исторически связывается со знаменитым Иерусалимским храмом — одним из самых удивительных и величественных зданий древнего мира. Сюда ежедневно приходили тысячи и тысячи верующих. Здесь звучали пламенные молитвы к Богу, здесь приносились Ему богатые и обильные жертвы. Толпы людей заполняли все пространство многочисленных храмовых дворов, окруженных галереями и колоннадами. Это было маленькое государство в государстве — со своими законами, порядками, даже — со своей особой валютой. Жизнь кипела здесь, как нигде в Иерусалиме — воздух дрожал от людских голосов и от рева жертвенного скота, густой черный дым поднимался от пламенеющих жертвенников.П.Ю.Малков о Иерусалимском Храме<…>Храм в Иерусалиме считался евреями единственным местом, где можно было приносить жертвы Богу. Храм рассматривался как вместилище особого Божественного присутствия, как “Дом Господень”, как место, где евреи могли встретиться лицом к лицу со своим Творцом. В самом центре храмового пространства высилось огромное здание Святилища со "Святая Святых" — как средоточие Божественного присутствия посреди Его избранного народа, место, где некогда хранились главнейшие святыни богоизбранного народа. Именно сюда — в Иерусалимский храм — однажды была приведена своими благочестивыми родителями — святыми и праведными Иоакимом и Анной — маленькая трехлетняя девочка — Та, Которую мы ныне именуем Богоматерью.Верные собственному обету — посвятить дочь служению Богу, Иоаким и Анна привели Марию в храм, поставив Ее при входе — на первую из пятнадцати ведущих внутрь высоких и крутых ступеней. И вот маленькая девочка самостоятельно — без чьей-либо поддержки, взойдя по этим каменным ступеням, вступила в храмовое пространство. В тот же миг навстречу Ей вышел первосвященник: по преданию, то был Захария — будущий отец Иоанна Предтечи. Он, по особому откровению Божию, взяв отроковицу, ввел Ее во Святая Святых — в то самое место, куда даже первосвященник имел право входить лишь один раз в году. После этого Иоаким и Анна оставили Марию при Храме и вернулись в свой дом. Она же стала жить при Храме — в здании, где обитали девы, воспитываясь и учась здесь.С того самого дня, когда произошло это событие — Введение во Храм Пресвятой Богородицы — столь знаменательное для христианской Церкви и столь неприметное для всех присутствовавших в тот день в Иерусалимском Храме (кроме Захарии и родителей Богоматери), — минуло уже более двух тысячелетий. Тот иудейский Храм был разрушен римскими войсками (70 г. н. э.), да и сам древний Иерусалим оказался практически стерт с лица земли. От этой ветхозаветной святыни сохранилась лишь одна храмовая стена. Но и ныне Церковью неизменно празднуется событие Введения во Храм святыми Иоакимом и Анной их дочери — Пречистой Девы Марии».

«С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности (выделено мною – М.Г.). “Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание...”Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Слово на праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (фрагмент праздничной проповеди, сказанной отцом Иоанном 4 декабря 1994 года).Так велик этот день, так единственен и неповторим он – день начала Нового Завета с Богом на земле.До явления в мир Христа Спасителя оставались считанные годы, и храм Божий призван был среди величайшей святости, чистоты и Божественной силы вскормить и воспитать в эти годы чуткую, детски чистую душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготовляя в Ней самое Боговоплощение. <…>День ото дня возрастала телесными и духовными силами Пресвятая Дева в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образовывались, возрастали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой, устремленной к Богу, и трудами ради Бога. <…>И сердце Ее, отданное Богу, стало нерукотворенным храмом, вместилищем Богу. И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос – Ее Сын и Сын Божий – приидет и учредит законность этого нового, нерукотворенного храма, основанием которого станет Он Сам.<…>Храм Божий во все времена – это всегда вечность, в нем живет и пребывает все, что было от начала, от сотворения мира, и что еще будет до самого второго и славного пришествия Господня. В Храме Божием все и всегда живо – и прошедшее, и настоящее, и будущее. И нет в жизни тайн, которых бы не знал Храм Божий – Святая Церковь (выделено мною – М.Г.)».Как известно, событие, легшее в основание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, не упоминается в канонических Евангелиях и известно нам из более поздних апокрифических текстов – из греческого «Протоевангелия Иакова о рождестве и детстве Марии» II века, созданного на основе устных преданий, а также более позднего латинского «Евангелия Псевдо-Матфея».

«Как известно, Прото-евангелие Иакова было распространено почти исключительно на греческом Востоке, а на Западе его место занимало евангелие Псевдо-Матфея, в свою очередь тоже не известное на Востоке, хотя составленное по восточным материалам, а именно по переводу еврейского евангелия, приписанного св. Матфею (очевидно, речь идет о Евангелии Эбионитов – палестинской иудеохристианской секты, не признававшей Божество Иисуса Христа и к 7 веку исчезнувшей – М.Г.). Несколько исторических документов в переписке блаженного Иеронима, которому принадлежал перевод, указывают точно на эпоху, когда был составлен текст, а именно на конец IV столетия».Н.П.Кондаков («Иконография Богоматери», т.1)

Как видим, греческий текст Протоевангелия Иакова – это запись очень ранняя, 2-го века, можно сказать, почти по свежим следам, чего не скажешь об апокрифе латинском.

В Протоевангелии Иакова говорится, что родители Марии – праведные Иоаким и Анна – с самого рождения Дочери дали обет посвятить Ее Богу, то есть отвести в Храм Иерусалимский, чтобы она получила там воспитание с другими девочками из хороших семей. Необходимость этого шага диктовалась также тем, что дни земной жизни Иоакима и Анны склонялись к концу, и они уже знали, что жить им осталось недолго, а потому надо было пристроить Дочь на воспитание в Храм, как позднее, уже в Средние века, в христианской Европе будет принято отдавать дочерей благородных семейств на воспитание в монастыри.

«Значение праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда соотносилось святоотеческой традицией с темой христианского воспитания. Оказавшись в храме, живя при нем, Богоматерь тем самым воспитывалась в вере и благочестии, огражденная от внешних искушений и “мирских” привычек. Пусть это был и не христианский, а ветхозаветный храм — все равно здесь был единственный во всем древнем мире оплот истинного богопочитания. Здесь царила атмосфера святости и чистоты. Именно благодаря Своей жизни при храме, Богоматерь научилась подлинной любви к Богу и истинному смирению».П.Ю. Малков

Маленькая Мария училась всему, что полагалось знать и уметь благочестивой женщине, – молитвам, Священному Писанию и разным рукоделиям, в том числе работам с тканями – прядению, ткачеству, шитью, вышиванию. Этим умениям в древности уделялось большое внимание – владение ими приравнивалось к особой женской мудрости:

«И все женщины, мудрые сердцем (выделено мною – М.Г.; здесь использовано слово «хохма», которое на греческом звучит как «софия», т.е. «мудрость»), пряли своими руками», – говорится в книге Исход (35:25). Известно, что Приснодева Мария овладела и знанием Писания, и этой женской мудростью в совершенстве, отчего и была позднее удостоена чести прясть пурпурные нити для новой храмовой завесы – как известно, именно за этим занятием застал Ее Божий Вестник (подробно об этом в темах «Обручение Марии» и «Благовещение»).

Итак, читаем в Протоевангелии Иакова:

«Дитя достигло трехлетнего возраста, и сказал Иоаким: “Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя и дух Ее да не отделится от Дома Божия”. И девы сделали так и вошли в храм. И первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и сказал: “Мария, Господь дал величие имени Твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов Израилевых”. И он поставил Ее на третью ступень жертвенника, и Господь Бог излил милость Свою на Нее, и Она дрожала от радости и плясала на ногах Своих, и полюбил Ее весь дом Израилев. Пошли родители Ее, дивясь и славя Бога, что Дитя не обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в храме Господнем и получала пищу из рук Ангелов».Протоевангелие Иакова

В этом коротком рассказе есть несколько деталей, на которые стоит особо обратить внимание.

«Пусть не обращается назад Дитя», – сказал Иоаким, и маленькая Мария так и сделала. И верно – нельзя оборачиваться назад, к прежней жизни, пусть даже и счастливой, когда идешь к Богу; нужно оставить все прежнее и смотреть только вперед. Примеры непослушания такого рода напутствиям нам даны и в Писании, и в мифологии: это и всем известная Лотова жена, оглянувшаяся при бегстве из горящего Содома – собственно, на родной дом – и превратившаяся в соляной столп, а также всем известный Орфей, выводивший на землю из царства мертвых тень своей жены Эвридики, – и здесь следствие этого оборота назад оказалось трагичным. Оба рассказа – библейский и мифический – объединяет одна деталь: в обоих случаях герои уходят от смерти в жизнь – Орфей с Эвридикой буквально из ада, а Лот с семейством бегут из горящего Содома с его смертными грехами, тянущими его жителей в погибель – не только телесную, но и духовную. Так и здесь Младеница Мария, покидая родительский дом, вместе с тем покидает и мир, где смешаны радости и печали, благие дела и грехи, и входит в Храм – место богопочитания и молитвы, где можно забыть обо всем земном и полностью предать себя в руки Божии.

Но маленькая Девочка не только не обернулась, чтобы попрощаться с родителями, но от радости, как бы предвкушая будущую встречу с Богом, «плясала на ногах своих» – и это при том, что Она своих родителей в земной Своей жизни, скорее всего, более не увидит (мы не знаем, посещали ли Ее родители в храме или нет – умерли сразу).

Таким образом, поведение Младеницы Марии у врат Храма можно рассматривать как особое знамение, как божественный знак посвящения Ее на служение Богу, на служение особое, только Ей одной присущее. И в этом смысле Ее Введение во Храм можно воспринимать как своего рода инициацию, аналог Крещения Сына Ее Иисуса во Иордане. Введение во Храм Богоматери стало Ее зримым явлением миру, которое, однако, прошло для народа израильского незамеченным, – и в самом деле, еще одну девицу родители привели на воспитание в Храм, скорее всего, вместе с другими.

И вот последняя фраза из отрывка о Введении: «Мария воспитывалась, как голубица, в храме Господнем и получала пищу из рук Ангелов». Вряд ли сравнение Марии с голубицей здесь случайно. Голубка в христианстве – зримый образ Св. Духа, Божественного Присутствия, но также и символ Божией Матери.

И второе: «…получала пищу из рук ангелов». Эта деталь очень важна: получается, что Мария с трех лет причащалась посылаемым Ей небесным хлебом, Сама не зная того, приготовляя Свое тело для принятия Небесного Хлеба – Сына Божия воплощенного.

Евангелие Псевдо-Матфея пишет об этом более подробно:

«Мария была предметом удивления для всего народа. В три года она ходила степенно и так всецело отдавалась восхвалению Господа, что все изумлялись и восхищались. Она не походила на младенца, а казалась уже взрослой и исполненной лет – с таким прилежанием и постоянством она возносила моления. Лицо Ее блистало, словно снег, и с трудом можно было смотреть на него. Она прилежно занималась рукодельными работами по шерсти, и все, чего взрослые женщины не могли сделать, Она показывала им, будучи еще в таком нежном возрасте. Она поставила себе за правило предаваться молитве с утра до трех часов и заниматься ручными работами с трех часов до девяти. И после девяти часов Она не переставала молиться, пока ангел Господень не являлся Ей, и Она получала пищу из рук его, дабы более и более преуспевать в любви Божьей. Из всех других девиц старше Ее, с которыми Она обучалась служению Богу, не было другой, которая была бы более исполнительной в бдениях, более сведущей в мудрости Закона Божия, более исполненной смирения, лучше певшей псалмы Давидовы, более милосердной в благотворении, более чистой в целомудрии, более совершенной во всякой добродетели. Никто никогда не слышал от Нее дурного слова, никто никогда не видел Ее в гневе. Все речи Ее были исполнены милосердия, и истина исходила из уст Ее. Она всегда была занята молитвой или размышлением о Законе Божием. Она простирала заботы свои на своих подруг, боясь, чтобы какая-нибудь из них не согрешила словом, или не смеялась громко, не была исполнена гордости, или нехорошо поступила по отношению к отцу или матери своим. Благословляя Бога непрерывно, тем, кто приветствовал Ее, дабы не могли они оторвать Ее от хвалы к Богу, Она отвечала: "Благодарение Господу". И от Нее пошел обычай, принятый благочестивыми людьми, отвечать приветствующим их: "Благодарение Господу". Она вкушала пищу, которую ежедневно получала из рук ангела, а ту пищу, которую давали Ей священники храма, Она раздавала бедным. Очень часто видели, как ангелы беседовали с Ней и с великим почтением повиновались Ей. И если кто-нибудь, одержимый немощью, прикасался к Ней, то становился здоровым тотчас же»Евангелие Псевдо-Матфея

Из этого рассказа явствует, что Мария питалась только небесным хлебом, пренебрегая пищей земной, соответственно, и тело Ее стало состоять только из райской первозданной материи, что представляется не то, чтобы преувеличением, – но теряется весь смысл Боговоплощения именно от земного, такого же, как у нас всех, тела земной Девы – дочери рода человеческого, по природе своей падшего. И это вполне в духе латинской Церкви, склонной к такого рода манихейским перегибам – не могли там люди вместить, чтобы обычное тело, состоящее из падшей и якобы презренной (по мнению гностиков и – латинской Церкви) материи, приняло в свои недра и девять месяцев, как все земные матери, носило Сына Божия. Эта логика, как мы знаем, привела в дальнейшем к тому, что Римско-католическая Церковь приняла совершенно нелепый догмат о непорочном зачатии Девы Марии, отвергнутый нашей Православной Церковью как еретический.

Впрочем, есть еще деталь в рассказе о Введении, которая вызывает, по меньшей мере, недоумение. И в текстах обоих апокрифических евангелий, как мы видели, она отсутствует. Оказывается, эту деталь добавили к рассказу апокрифа еще более поздние средневековые авторы (примерно в 9 веке):

Святое Святых Иерусалимского Храма, как известно, было помещением, скрытым от взоров людей. Это было самое сакральное место Храма – место Божественного Присутствия. Там во мраке небольшого помещения кубической формы пребывала незримая Слава Господня (на иврите – Шхинá). Туда входил, да и то раз в год, в праздник Йом кипур (Судный день), только первосвященник – кропил стены кровью жертвенных животных и произносил вслух полное имя Божие, которое в Писании обозначается четырьмя буквами (так наз. Тетраграмматон – YHWH).

Жертвоприношения совершались во дворе Храма – там же были и алтари. Ковчега Завета с полученными Моисеем из рук Божиих скрижалями Закона во Святом Святых тоже уже не было – эти святыни были утрачены еще во времена завоевания Иерусалима ассирийцами с царем Навуходоносором во главе. Святое Святых нового Храма, построенного после возвращения из вавилонского плена и затем перестроенного при царе Ироде, оставалось пустым. И это отсутствие чего бы то ни было земного и подразумевало именно Присутствие Бога – Славы Божией, Благодати Святого Духа или Шхины, как чуть позднее, начиная с 3 века, поименуют это священное понятие иудейские мистики. Известно, что завоеватель Иерусалима римский полководец Гней Помпей, несмотря на протесты храмовых священников, все-таки вошел во Святое Святых и – ничего там не обнаружил – ни статуи, ни какого бы то ни было иного изображения Божества, чему был несказанно удивлен. Впрочем, ничего удивительного – ведь только «чистые сердцем Бога узрят» – или хотя бы почувствуют страх Божий – «начало Премудрости» (Притч. 1:7), священный трепет при соприкосновении с Высшей Силой. Однако Помпей был для иудеев и для их Храма чужой, и Бог иудеев тоже был для него чужим, поэтому и чувства глубокого благоговения, т. е. того, что премудрый Соломон назвал страхом Божиим, у него не было и в помине, а без него невозможно ощутить и Божественное Присутствие – только удивление от отсутствия священных изображений.

Как же мог благочестивый первосвященник допустить в это святое место маленькую девочку? Факт совершенно невероятный. Тем не менее, факт этот в Предании устоялся. Остается полагать, что первосвященник Захария по Божию откровению ввел Младеницу Марию в Святое Святых тайно – так, чтобы никто не узнал, иначе скандал мог бы быть грандиозный, и сам он неминуемо был бы побит камнями. И если все же допустить, что Мария как-то тайно проникала туда, то только чудом Божиим – ведóмая ангелом, незримо проходя сквозь стены, как это делал впоследствии Христос (об этом в работе «Явления Христа после Воскресения»).

Но, может быть, это предание следует понимать не буквально, а духовно – в том смысле, что будущая Богородица Сама, Своею пречистою плотию готовится стать вместилищем Божества? Она Сама и есть Святая Святых – «Вместилище Невместимого», как поется о Ней в Акафисте, место Присутствия Божества, живой Ковчег Завета со Скрижалями Закона – Логосом воплощенным внутри, и именно к этой великой миссии Она готовится в стенах Храма Иерусалимского.

«Телесные же силы Ее поддерживались небесной пищей, приносимой Ей Архангелом. И первосвященник Захария, не могущий сам ежедневно входить во Святая Святых, с удивлением, недоумением и ужасом слышал беседы Девы с Архангелом во Святилище. И, не находя ничего подобного в явлении Ангелов другим людям, первосвященник укреплялся в мысли, что пришло время исполнения всеобщего ожидания, и от Благословенной придет спасение, от Жены – Обещанный, от Девы – Бог».Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Таким образом, по мнению старца, которого народ наш почитает как преподобного, святого нашего времени, Мария не просто была введена во Святое Святых на некоторое время, но пребывала там практически постоянно, беседуя с ангелом и принимая небесный хлеб из его рук. Об этом же свидетельствует нам и иконография праздника Введения, о чем мы поговорим немного позже.

И далее старец Иоанн говорит:

«А Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние годы Своей жизни при храме единственную привязанность к земле – праведных родителей, дала обет Богу – до конца жизни сохранять девство и остаться рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь во всем и всегда Его Святой воле».Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Обет девства, который приняла Мария незадолго до того, как покинуть Храм, это тоже факт из позднего латинского апокрифического евангелия псевдо-Матфея. Истинное ли это Предание или уже искаженное на латинском Западе под влиянием гностических, т. е. отнюдь не христианских идей, то есть, действительно ли юная Мария дала такой обет – это, очевидно, вопрос веры. Очевидно только, что такого рода даже намерения были в ветхозаветном Израиле совершенно немыслимы, так как чадородие считалось благословением Божиим, более того – каждая еврейская женщина мечтала (да и сейчас мечтает) родить Мессию, а для этого надо сначала выйти замуж за благочестивого человека.

Вот что, однако, пишет о. Константин Пархоменко:

«Эта часть “Жития” смущает многих. Откуда такие подробности? О юности Богоматери мы знаем очень мало. Предание говорит, что Она хотела посвятить жизнь Богу, остаться девой. Тщательное исследование древней иудейской истории, которое стало возможным после знакомства с рукописями Кумрана (найдены в конце 40-х–50-х гг. ХХ в.) показало, что такое явление все же было – иудейская девушка могла остаться девой, посвятившей себя Богу. То есть, последние находки подтверждают церковное предание. И мы видим, что предание – это нечто более подлинное, чем просто благочестивые мифы. Так что были в Иудее и женщины, которые посвящали свою жизнь Богу. Но жить где-нибудь при храме они не могли. Когда девушка взрослела, ее все равно должны были выдать замуж. Однако в этом случае ее могли выдать не за молодого, здорового, крепкого мужчину, а, например, за человека, который будет ей скорее отцом или даже дедом. Он становился мужем по закону, она была хозяйкой, вела дом, но никакой супружеской жизни у них не было».о. Константин Пархоменко

К этому можно прибавить тот факт, что во время археологических раскопок в Кумранской пустыне, где жили ессеи – община людей, отделившихся от официального иудаизма и посвятивших себя служению Богу, некий прообраз общежительных монастырей (исследователи считают, что именно там провел свои молодые годы Иоанн, будущий Креститель Иисуса Христа) – среди многочисленных мужских захоронений было обнаружено несколько женских. Едва ли это были чьи-то жены (ессеи давали обет безбрачия) или прислуга (аскеты все делали сами) – остается предположить, что это были подвизавшиеся неподалеку женщины, так же посвятившие себя Богу и разделявшие веру ессеев. Возможно, они уходили в общину или жили где-то неподалеку после смерти супруга или, как пишет о. Константин, обручника. Таким образом, как считает о. Константин, таковая практика в древнем Израиле была.

Если бы Бог заранее не избрал Марию Себе в Матери, Она стала бы обычной благочестивой женой, которая также могла уйти в пустыню и в свое время приложилась бы к народу своему, но мы бы о Ней ничего не узнали. Но вот – чудо: Дева становится Матерью и остается Приснодевой. И начало этому великому, уникальному служению Марии в качестве Богоматери было положено именно в день Введения Ее во Храм, который мы празднуем 4 декабря (по новому стилю). И на всенощной, посвященной этому великому празднику, впервые звучат на каноне замечательные слова свт. Григория Богослова на праздник Рождества Христова, от которых на глаза наворачиваются слезы радости и умиления:

Исполнились слова первосвященника Захарии, которые можно считать пророческими. Ведь Мария входит в Храм, чтобы самой сделаться живым Храмом Божиим – Богоневестой; не случайно в праздник Введения в православных храмах читается 44 псалом:

«… стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом; в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя».Пс. 44:10-16

Именно Она, Пречистая Дева Мария, была избрана стать Богоневестою и Матерью Бога Воплотившегося. И именно это – главный смысл праздника Введения, об этом и поется в праздничном кондаке:

Пречистый храм Спасов, / многоценный чертог и Дева, / священное сокровище славы Божия / днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, / яже в Дусе Божественнем, / юже воспевают Ангели Божии: // Сия есть селение небесное.Пречистый храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священная сокровищница славы Божией сегодня вводится в дом Божий, вводя с Собою благодать, которая — в Божественном Духе. Ее воспевают ангелы Божии. Это скиния небесная.

Богоматерь называется здесь одновременно и храмом, т. е. местом Божественного Присутствия, — ведь в Нее вселился Бог, и жилищем — ибо Бог, вселившийся в Ней, был не только Сыном Божиим, но и Сыном человеческим.

***

Праздник Введения Богородицы во Храм вошел в богослужебный круг довольно поздно, не ранее 7 века, и входил в обычай постепенно: сначала на христианском Востоке, затем, в 8 веке – его начали праздновать в Константинополе. В 9 веке он уже получает повсеместное распространение, но, однако, — еще не в числе важнейших годичных праздников. Постепенно праздник Введения во храм приобретает в церковном сознании все большее значение. К 12 столетию образ его восприятия в богослужебной практике уже близок к современному нам. Вместе с тем, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в число двунадесятых лишь после XIV столетия.

В христианском же искусстве данный сюжет появляется с 9 века, т. е. по окончании иконоборчества и – заметим – со времени появления на Востоке Евангелия Псевдо-Матфея (причем, уже с припиской о вхождении Марии во Святое Святых), которое Церковь не приняла в качестве канонического, но и не отвергла как еретическое, а позволила как благочестивое чтение наряду с Протоевангелием Иакова. И сюжеты из этих двух апокрифов в большом количестве начинают изображаться на стенах христианских храмов Византийской Империи как эпизоды из земной жизни Богородицы Марии.

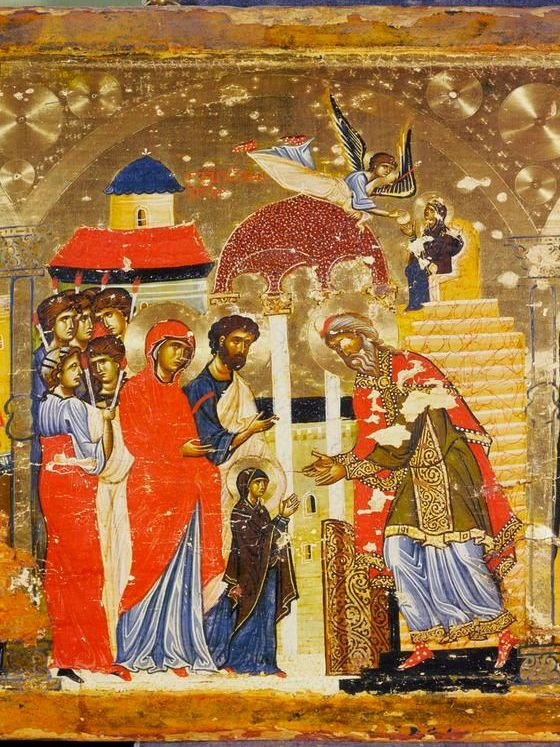

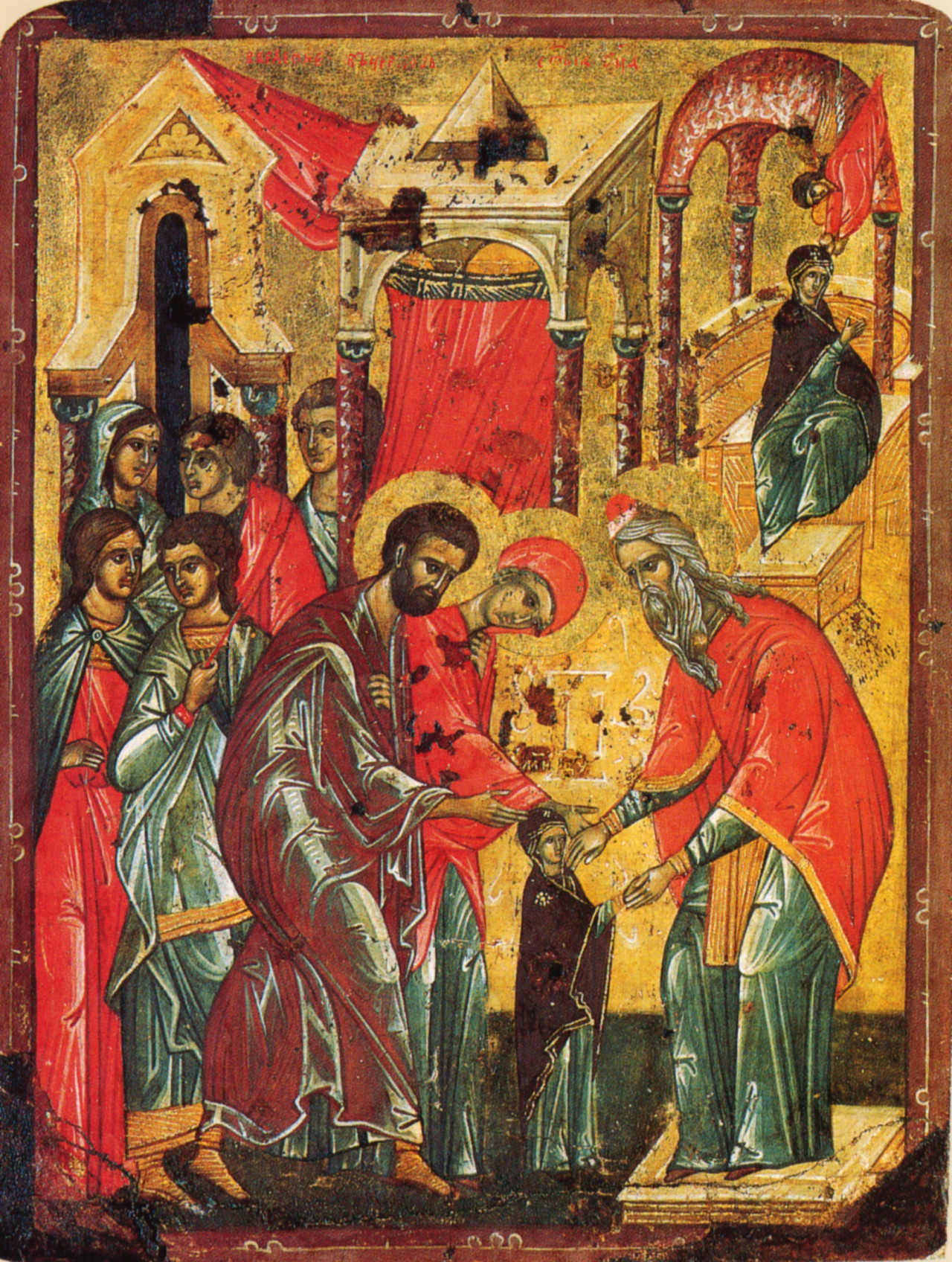

Иконография праздника Введения во Храм сложилась сразу и окончательно: на иконах (фресках, мозаиках, миниатюрах) в разных византийских храмах повторяется одна и та же основа композиции, к которой с течением времени добавляются детали, которые художник посчитал важными – не только с иконографической точки зрения, но и с богословской. В течение веков на иконах Введения делались разные акценты и, соответственно, переставлялись местами фигуры действующих лиц, количество их увеличивалось. Но основная мысль оставалась прежней.

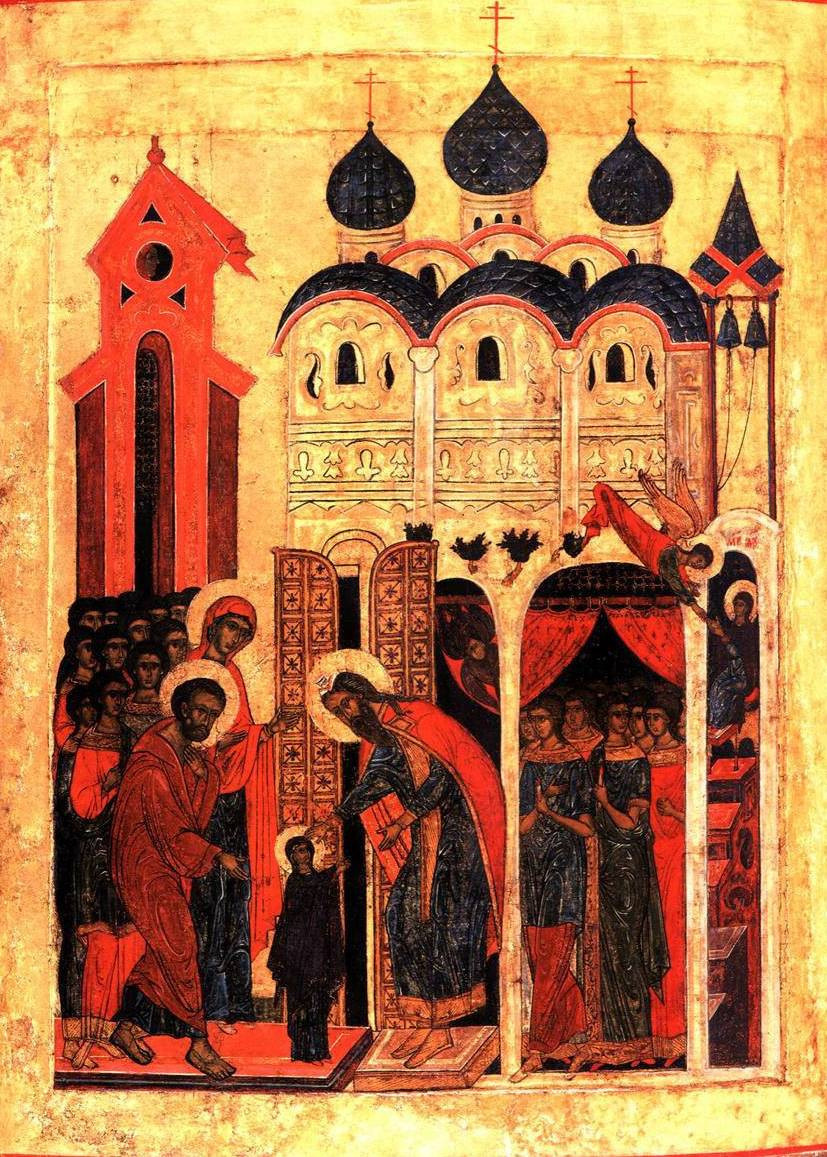

Композиция икон праздника Введения Богородицы во Храм однотипна: она представляет собой процессию, направляющуюся к Храму, который символически изображен в виде кивория на тонких колонках – именно так выглядит ныне престол в церковном алтаре, образцом для коего послужил Гроб Господень в первоначальном Храме Воскресения (ротонда Анастасис), построенном Императором Константином в Иерусалиме, и это не случайно – алтари христианских храмов обустраивались по образцу не только Кувуклия – Гроба Господня, но и Святого Святых Иерусалимского Храма (алая завеса, изображения херувимов, престол в центре и т. д.) и, наоборот, Храм Иерусалимский на иконе Введения, в том числе Святое Святых, где на престоле восседает Младеница (или уже Отроковица) Мария, на иконах изображалась как христианский алтарь. Более того, Святое Святых уже не пустует, и Слава Божественная – Шхина – в нем теперь не просто ощущается, но присутствует зримо – ведь там пребывает Избранная Дева, зримый образ Святого Духа Премудрости, готовая принять в Свои недра Слово Божие во плоти. Под сенью кивория, на жертвенном престоле часто изображается книга – имеется в виду не только Священное Писание Ветхого Завета с пророчествами о Воплощении Сына Божия и о Его земной Матери-Деве, но и присутствие в храме Логоса – Слова и Разума Божия вкупе со Славой Божией как Его невещественного проявления и вместилища.

Из Храма выходит первосвященник Захария и склоняется навстречу маленькой Девочке. В росписях 11-13 столетий во главе процессии вслед за Богородицей изображаются Ее святые родители, которые вручают свою Дочь священнику как дар, обещанный Богу, а за Иоакимом и Анной идут девы с горящими свечами в руках; с 14 века родители, как правило, «перемещаются» в конец процессии дев. Мария из них – самая маленькая. Но интересно то, что Она изображается в обычном Своем одеянии замужней женщины на Востоке – с покрытой головой синим или вишневым мафорием. При том, что сопровождающие Ее девы – не сказать, что простоволосые, но их волосы уложены так, как принято изображать ангелов, – с развевающимися лентами в русых кудрях. Может быть, здесь есть намек на мысль о том, что ангелы не только питали Марию в храме, но и сопровождали Ее на пути к Храму. Во всяком случае, эта деталь очень устойчива и повторяется практически на всех иконах праздника; вспомним – такие же девы-ангелы обступают ложе Анны и стоят у колыбели Новорожденной Марии на иконах «Рождество Богородицы» – то есть, ангелы сопровождают Марию с самого Ее Рождества – зримо или незримо (подробно об этом в работе на соответствующую тему).

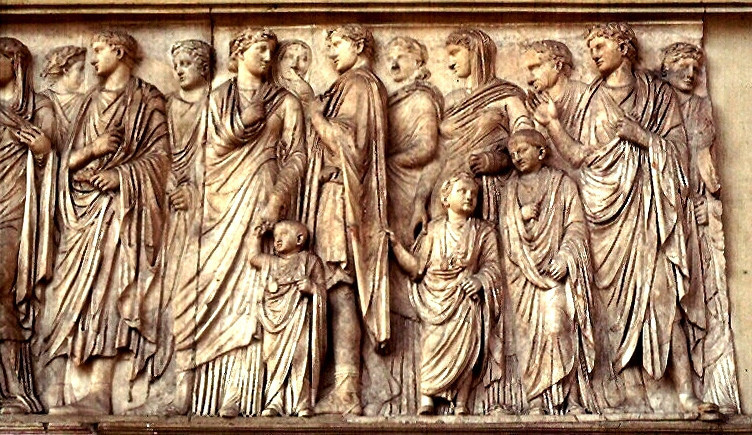

Вообще мотив священной процессии в искусстве – очень древний, известный еще с «языческих» времен. Достаточно вспомнить греческие и римские мраморные рельефы с изображением священных процессий, где мы видим граждан в праздничных одеждах, с детьми, ведущих на заклание жертвенных животных. При этом, как мы знаем, участники процессии хором пели священные гимны.

Христианское искусство с самых ранних времен творчески использовало удачные художественные наработки античности. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что шествие дев на иконах Введения Богородицы во Храм имеет тот же символический смысл: это не просто праздничное шествие народа во храм, но приготовление к жертвоприношению, ведь Младеница Мария готовится к посвящению именно на жертвенное служение – как предрек ей старец Симеон, «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2:35). Пока же Избранная Отроковица идет в Храм в процессии дев – дщерей иерусалимских.

О них говорит Митрополит Филарет Московский:

«Девы суть чистыя души, единаго Иисуса Христа возлюбившия так, что уже ни к чему в мире плотскою любовию не привязаны. Приводятся оне к сему Царю, чтобы получить царствие небесное, чтобы не только принадлежали оне сему царствию, как рабыни, но чтоб и оно принадлежало им, как царским дщерям, как невестам царя, как царицам. Предводительствует ими великая невеста царева – Церковь, среди же собора церковнаго первенствует верховная Невеста царева – Богоблагодатная Дева Мария.Митрополит Филарет МосковскийНынешний праздник приведения Пресвятыя Девы во храм Господень есть некоторым образом торжественное открытие шествия дев к Царю. Посему прилично избран он особенным праздником одного из храмов сей обители дев и жен, посвящающих себя Богу. Пусть оне в сем празднике, как в картине, как в зеркале, видят свою Божественную, но, тем не менее, близкую Предшественницу, и искреннюю Покровительницу, начинающую путь Ея высочайшаго совершенства, и мало-по-малу научаются познавать и побуждаются проходить предлежащий им путь в след Ея; пусть научаются, как полагать для себя начало приведения к Богу, пусть возбуждаются мыслию о совершенном к Нему приближении, даже до соединения с Ним».

Таким образом, праздник Введения Богородицы во Храм есть приглашение каждой душе христианской войти с Нею во Храм Божий – Церковь и так же, как Она, принять в себя Христа, соединиться с Ним во святой Евхаристии и радоваться с Ним и со всеми святыми во светлом Его Царствии. Наглядной иллюстрацией этой мысли служит каждая икона этого праздника.

.В этом смысле мотив священной процессия дев, сопровождающих Младеницу Марию в Ее шествии в Храм, перекликается с мотивом шествия праведных в рай на композициях Страшного Суда, а также на иллюстрациях к Притче о Десяти Девах, которые встречаются в росписях византийских храмов довольно редко.

Эта притча читается во вторник Страстной Седмицы, когда поется тропарь «Се Жених грядет в полунощи…», сюда же по смыслу примыкает светилен «Чертог Твой вижду, Спасе мой…», который поется в Великий Четверг. Таким образом возникает смысловая связь между мотивами шествия Пресвятой Богоневесты Марии в Храм в сопровождении дев – спасенных душ христианских – с мотивом шествия мудрых дев – тех же спасенных душ христианских – на брачный пир Агнца-Христа в конце времен. Не случайно эти нарядные девы со светильниками, цветами и пальмовыми ветками напоминают ангелов с лентами в русых кудрях.

***

Поговорим теперь о самих иконах праздника Введения Богородицы во Храм.

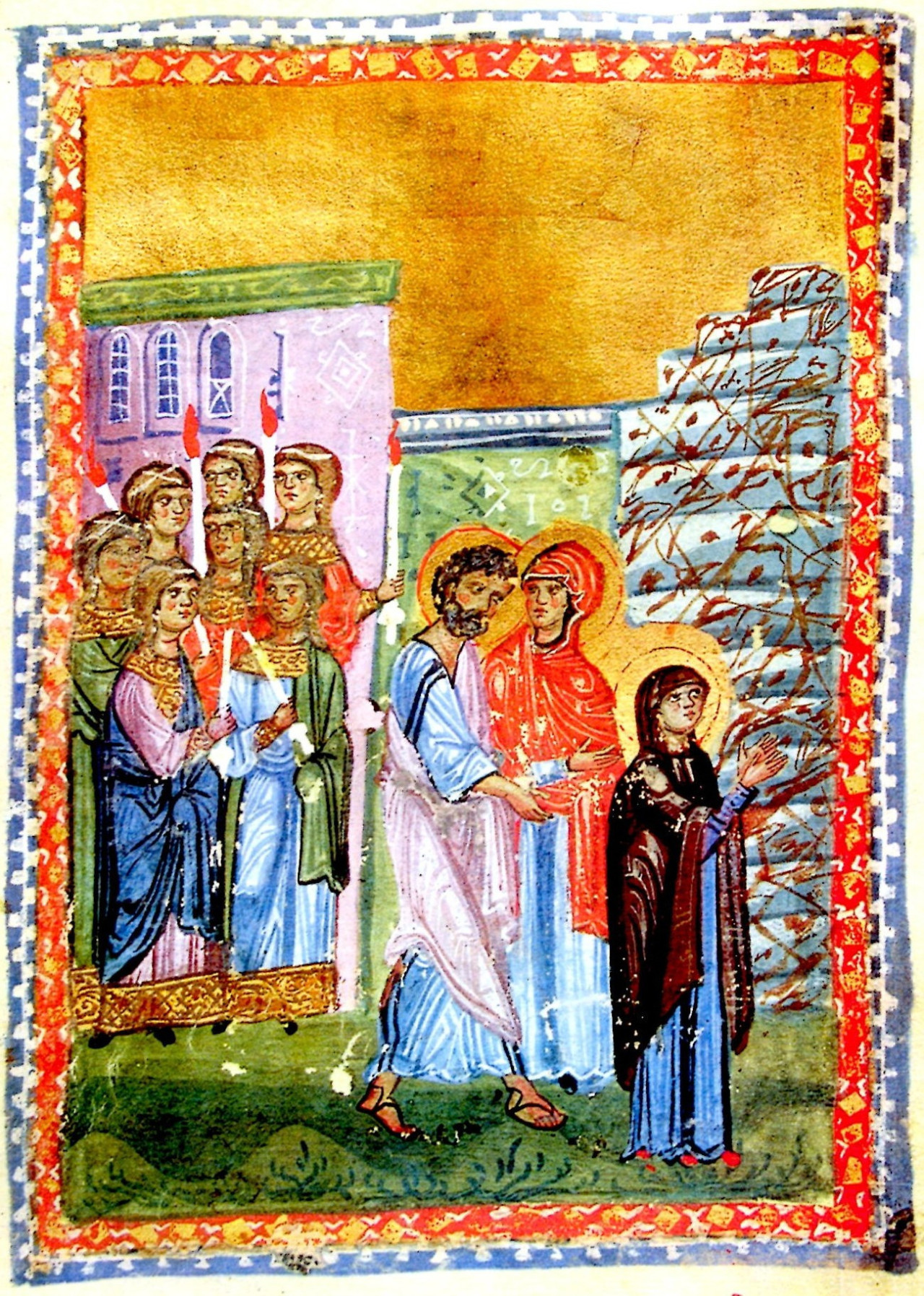

На самых ранних композициях мотив священного шествия выражен не очень ярко. Смысловой акцент делается на фигурке Младеницы Марии – такой маленькой и хрупкой по сравнению со взрослыми людьми. Фигуры действующих лиц на иконе статичны – Пресвятая Дева в Храм уже пришла, праведные родители передают Ее первосвященнику, так сказать, с рук на руки. Сопровождающие девы стоят сзади, и их совсем немного.

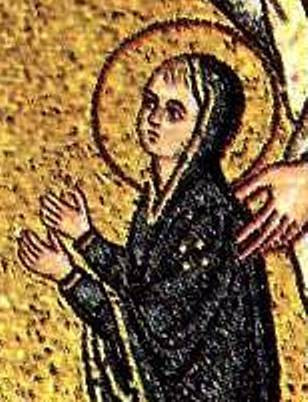

Самая ранняя (из сохранившихся) фресковая икона праздника находятся в соборе Святой Софии Киевской (роспись 1040-е гг.):

В храме Св. Софии в Охриде (Македония, в 1056 г., в это время епархия входила в состав Империи Ромеев) – одна из немногих сохранившихся сюжетных композиций, причем, размещена она в малой апсиде – жертвеннике, где приуготовляются Св. Дары для приношения в алтаре. Уникальная богословская программа росписей храма составлена по плану святителя Льва Охридского; размещение сцен из земной жизни Богородицы в жертвеннике, возможно, по его почину, в дальнейшем вошло в традицию.

Внутри алтарного пространства, на южной стороне вимы размещена сцена Введения в церкви Богородицы Форбиотиссы (Асину) на Кипре (12 в.):

В 12 веке иконография праздника Введения уже определилась и устоялась, однако даже в пределах канона византийские художники смело проявляли творческий подход, используя при этом изогнутые поверхности стен храма. Результаты получались очень своеобразные.

Обратим внимание на две завесы Храма: завеса слева, у входа во Святое, т. е. внутреннее помещение Храма, – синяя со звездами и обозначает обычное, физическое ночное небо; та же завеса, что закрывает вход во Святое Святых (оно подписано очень четко, так же, как и имя первосвященника – Захария) – пурпурно-вишневое и тоже со звездами, т. е. символизирует небо духовное, энергийное, а цветом перекликается с одеждами Первосвященника, Анны и Младеницы Марии, внимающей словам первосвященника. И второй раз – принимающей пищу из рук Ангела – Она изображена слева, на верхней ступени лестницы:

Еще одна довольно ранняя (конца 12 в.) фреска необыкновенной красоты, исполненная в лазурных тонах, сохранилась в церкви Панагии Аракиотиссы (Кипр, Лагудера):

Довольно часто икона Введения Богородицы во Храм размещалась поблизости от алтаря и – главное – рядом с изображением Благовещения на алтарных столбах – так, чтобы перекликались фигуры Марии с ангелом, приносящим Ей небесный хлеб и архангелом, возвещающим Ей о рождении Богомладенца. Таким образом подчеркивается мысль о предуготовлении тела Марии к Боговоплощению. В данном случае икона Введения размещена на северной стене храма, слева от алтаря и соседство ее с фигурою Архангела Гавриила на поверхности северо-восточного паруса воспринимается очень органично. Интересно также, что процессия дев – теперь уже довольно многочисленная – с Младеницей Марией во главе всегда направлена в сторону алтаря как Святого Святых христианского храма.

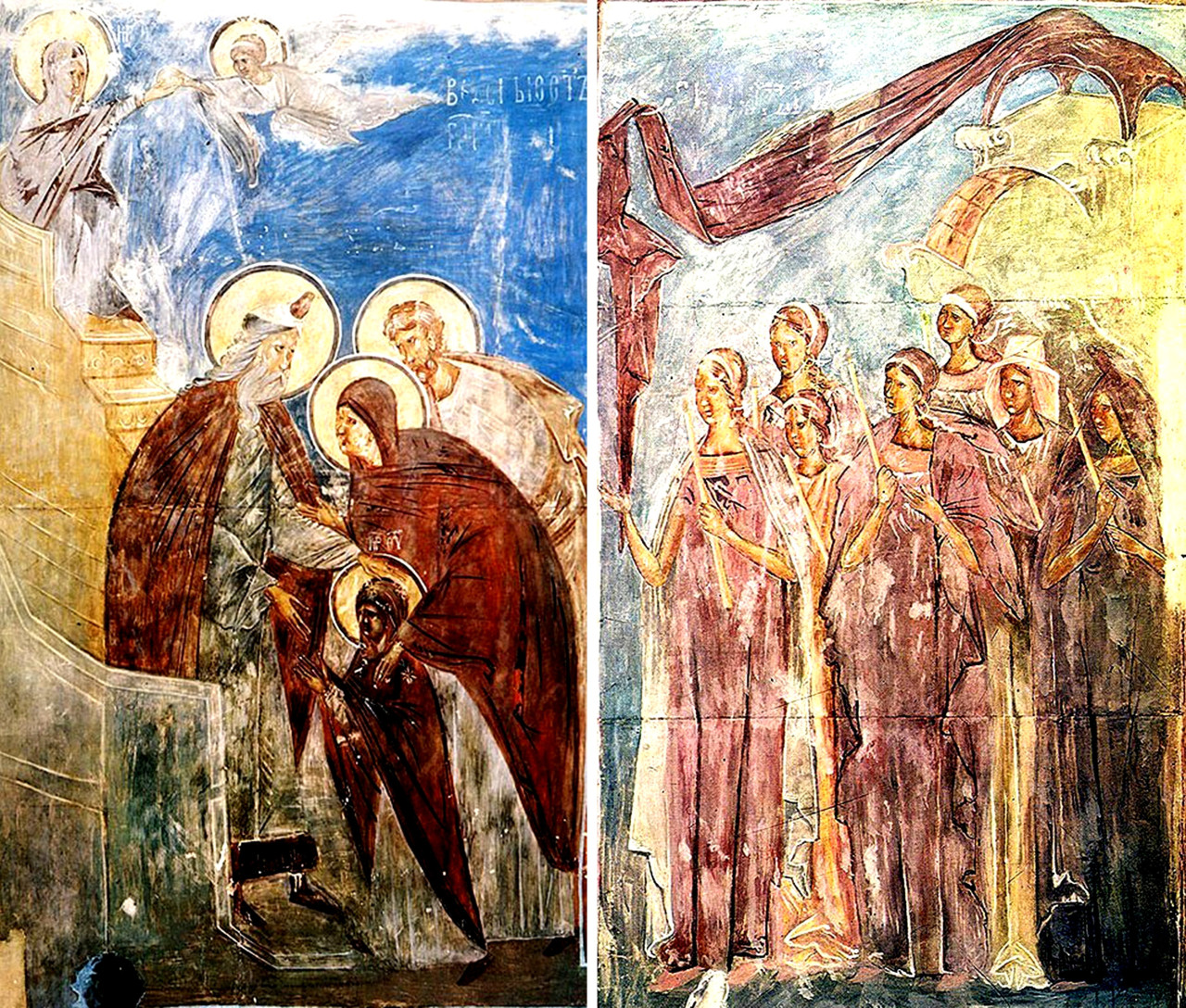

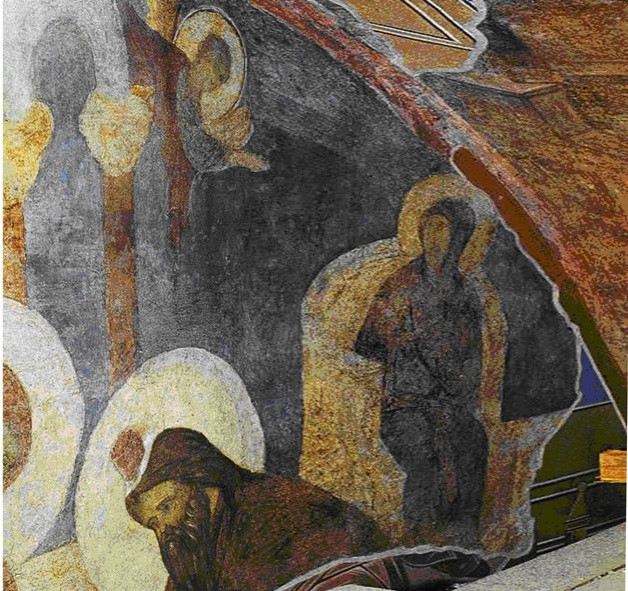

Так же на синих небесных фонах были изображены персонажи действия – священнодействия! – Введения Богородицы во Храм в храме Спаса на Нередице близ Новгорода (как известно, белокаменная церковь чудной красоты была разрушена в ходе боев Великой Отечественной войны, роспись 12 в. практически полностью утрачена):

Здесь композиция Введения помещена рядом со Сретением Господним – принесением Младенца Иисуса в тот же Храм Иерусалимский как прообразование Его Жертвы за жизнь мира (подробно об этом в соответствующей теме) – на обеих иконах движение идет в сторону жертвенника как образа Святого Святых Храма Иерусалимского.

И это сопоставление не случайно – когда-то первосвященник не принял у Иоакима и Анны дары, думая, что они люди грешные, раз Бог не даровал им детей. Теперь тот же первосвященник (по преданию – Захария, будущий отец Иоанна Крестителя) принимает у них Дочь как чистый дар Богу, жертву – самое дорогое, что у них есть. Так, этот жест благочестивых родителей Приснодевы Марии можно понять как прообраз той Жертвы, которую принесет Сам Господь – Ее будущий Сын. Так же и служение Пресвятой Девы – жертвенное, ибо и Она отдает за жизнь мира самое дорогое – единственного Сына Своего. Встречает же Его в Храме другой святой старец – Симеон.

Введение во Храм можно сопоставить также с Крещением Христовым как Его инициацией, посвящением на служение. И этот же смысл также обозначен на некоторых византийских иконах Введения, где на главе Младеницы Марии надет белый плат диакониссы.

Но сначала напомним, что значит это слово – «диаконисса».

В древней Церкви, начиная с апостольских времен, существовала особая категория женщин (как правило, это были девы или вдовы после сорока лет), имевших благословение епископа на исполнение различных послушаний, которые не могли исполнять мужчины – например, мужчинам был закрыт вход в женскую половину дома – гинекей, куда свободно входили христианские проповедницы. При крещении взрослых женщин пресвитер помазывал елеем лоб крещаемой, остальные же части тела помазывала диаконисса. Они также занимались благотворительностью – распределяли пожертвования среди нуждающихся, ухаживали за больными и даже приносили больным христианам на дом Святые Дары для причащения, посещали тюрьмы, где содержались взятые во времена гонений христиане.

О высоком служении диаконисс свидетельствует древнейший церковный устав – «Апостольские постановления» («Дидаскалии»), составленные, по преданию, апостолами и переданные через св. Климента Римского.

«Итак, епископ да председательствует у вас как почтенный достоинством Бога, по которому он властвует над клиром и начальствует над всем народом». <…> «А пресвитеров считайте вы представителями нас, апостолов, учителями боговедения…» <…> «А диакон пусть предстоит епископу, как Христос Отцу, и служит ему во всем безпорочно, как Христос, ничего не делая сам от себя, всегда делает угодное Отцу. А диакониссу чтите вы во образ Духа Святого (выделено мною – М.Г.): она без диакона ничего пусть не делает и не говорит, подобно как и Утешитель ничего от себя не говорит и не делает, но, славя Христа, ожидает Его воли, и, как нельзя уверовать во Христа без духа учения, так никакая женщина да не приходит к диакону или епископу без диакониссы».«Апостольские постановления» («Дидаскалии»)

В молитве на поставление (хиротесию) диакониссы приводятся имена ветхозаветных пророчиц и Божией Матери и содержится прошение о ниспослании Св. Духа на поставляемую и об очищении ее от всякой скверны. Епископ возлагал на посвящаемую руки, а затем надевал на голову белый плат и на шею орарь, подобный диаконскому.

Таким образом, служение диаконисс тесно связывалось со служением Богоматери – во образ Святого Духа. И сама Богородица Мария представлялась как служительница Сына Своего Спасителя Христа. Н.П.Кондаков особо указывает, что размещение иконы Богородицы Оранты в конхе апсиды – самом святом месте христианского храма – напоминало молящимся о том, что с детства Она как Служительница Божия и посвященная Богу Дева пребывала во Святом Святых Иерусалимского Храма.

Но посвящается Приснодева Мария в служительницы Божии, как считает Н.П.Кондаков, именно Введением Ее во Храм. Об этом свидетельствуют настенные росписи и мозаики в православных храмах византийского мира.

Знак посвящения – плат или в данном случае сам мафорий, сдвинутый на темя, – некоторые исследователи усматривают на мозаике в храме Успения в Дафни (пригород Афин, 1100 г.), и от этого у Младеницы Марии немного торчит золотистая челочка над детским личиком – удивительно трогательная деталь:

Одета же Она в совершенно взрослое, темно-синнее одеяние замужней женщины – цвета ночного неба с золотыми звездами.

Мозаичная композиция в Дафни – одна из немногих икон, где очень хорошо читаются чувства родителей, отдающих чужим людям на воспитание единственного и долгожданного ребенка – навсегда. Да, Иоаким старается держаться, волнение выдают только руки. А вот Анна, кажется, еле сдерживает слезы…

Ну, а дщери Иерусалимские прекрасны и безмятежны, как ангелы.

На фреске в кафоликоне сербского монастыря Хиландар на Афоне (14 в.) девы, стоящие за спиной Марии, готовы накинуть Ей на голову белый плат – такой же, как на некоторых из них самих (пожалуй, даже лучше – с золотой каймой!):

Вот почему родители Марии изображены здесь не передающими Девочку с рук на руки, но в самом конце процессии – теперь смысловой акцент смещается с них на процессию дев и на сам факт посвящения (инициации), т. к. некоторые из них уже сами являются диакониссами и имеют белый плат на голове. Сама же будущая Богородица Мария возглавляет шествие и смело, не оглядываясь на родителей, подходит к первосвященнику.

Понятно, что чин диаконисс появился уже после того, как по всей экумене появились многочисленные христианские общины. Но этот анахронизм для византийских художников не важен – важен символический смысл. При том, что этот чин к 13 в. был уже практически упразднен, но память о нем, как видим, сохранялась еще долго.

Об этом свидетельствует и довольно поздняя икона на деревянной доске в Галерее икон в Охриде (16 в. ?):

Как видим, белый плат диакониссы на главу Младеницы Марии может быть накинут даже поверх обычного мафория. Очень характерный пример мы видим на фреске в храме Богородицы Перивлепты в Охриде, роспись конца 13 в., художники Евтихий и Михаил Астрапа (или, как считают некоторые исследователи, Евтихий – отец с помощью сына Михаила, который и подписывал работы мелкими буквами, как правило, на мечах святых воинов-мучеников).

(К сожалению, сохранность этой фресковой композиции не очень хорошая, но белый плат на главе Марии – причем, такой же, как плащ на плечах первосвященника, – со стилизованными еврейскими буквами – виден очень четко).

Нежный розовый платочек накинут на главу Приснодевы поверх еще более светлого мафория на фреске храма Пантократора в монастыре Высокие Дечаны (Сербия, Косово):

Сцены из земной жизни Богородицы до Благовещения, в том числе композиция «Введение во Храм», в этом храме размещены в жертвеннике, где совершается проскомидия – приуготовление Святых Даров к жертвоприношению на алтарном престоле. Таким образом выражается мысль о предуготовлении Приснодевы Марии – с самого рождения и возрастания Ее в Храме – к великой миссии Богоматери.

С упразднением чина диаконисс в Империи Ромеев (вернее, женщины, желавшие посвятить свою жизнь Богу, становились теперь монахинями) светлый платочек на голове Младеницы Марии с икон Введения почти исчезает. На первый план выходят другие смыслы.

На многих иконах мы снова встречаем детали, указывающие на ветхозветные прообразы Богородицы.

Эта мозаичная композиция удивительной красоты находится в нартексе столичного монастыря Хора (мозаики 14 в.).

Храм, в дверях которого встречает Младеницу Марию первосвященник, изображен в кольце стен, внутри некоей ограды, подобной ограде райского сада, куда путь открыт только святым; внутри же – Святое Святых, где из рук ангела принимает небесный хлеб будущая Богородица.

Композиция «Введение во Храм» размещена в невысоком глухом куполе, и процессия располагается по кругу – девы идут к Храму с двух сторон вокруг некоего пустого центра, никак не обозначенного, как бы указывая на пустоту Святого Святых и одновременно Божественного Присутствия там – это золотой фон, символизирующий нетварный свет энергий Св. Духа. Кроме того, круговое движение идет в обе стороны одновременно – и посолонь, и против Солнца:

И здесь сразу приходит на память иная композиция, также часто и повсеместно изображавшаяся в 14 веке, как правило, в куполах. Это – «Небесная литургия», процессия ангелов со Святыми Дарами, направляющихся к Небесному Престолу Божию, где присно приносится самая страшная Жертва – заклание Сына Божия за жизнь мира. И здесь так же часто движение происходит по кругу в обе стороны – в мире ином, где иное по сравнению с нашим не только время, но и пространство, в какую сторону движется циклическое время и вместе с этим потоком Божественных энергий ангелы Божии – мы не знаем, да это и не важно.

Но мы знаем, что маленькая Мария вводится во Храм – посвящается Богу – именно на жертвенное служение ради всего рода человеческого. И при сравнении этих двух композиций становится ясно, что за пищу принимает будущая Матерь Божия во Храме, – это Хлеб с небесной литургии, где с начала времен и присно приносится в Жертву Ее будущий Сын. Поэтому на иконах Введения ангел обычно подает Марии круглую просфору с крестом.

Эта мысль настолько важна художнику Хоры (или заказчику мозаик – Феодору Метохиту), что он еще раз показывает пребывание маленькой Марии во Святом Святых Иерусалимского Храма и еще раз – Святое Святых отдельно:

Святое Святых в виде кивория на тонких колонках, под сенью которого восседает, как на престоле, маленькая Мария, обычно в пределах композиции Введения располагается выше, чем место, где происходит основное действие – собственно само Введение Богородицы во Храм. Так символически показана его святость, приближенность к небесам, откуда является Марии небесный вестник. Эта возвышенность часто подчеркивается также ступенями лестницы – обычно их три и более (в тексте указано – 15).

Святое Святых в виде кивория на тонких колонках, под сенью которого восседает, как на престоле, маленькая Мария, обычно в пределах композиции Введения располагается выше, чем место, где происходит основное действие – собственно само Введение Богородицы во Храм. Так символически показана его святость, приближенность к небесам, откуда является Марии небесный вестник. Эта возвышенность часто подчеркивается также ступенями лестницы – обычно их три и более (в тексте указано – 15).

Здесь есть еще персонаж: то ли одна из дев, воспитывавшихся при Храме вместе с Марией, то ли некий ангел – страж? Или та незримая Хранительница, что присутствует при Рождестве Богоизбранной Девы и руководит Ее первыми шагами по земле (на соседней арке)?

И еще раз – само это священное место Божественного Присутствия:

В Боянской церкви (Болгария, роспись в нартексе 14 в.) ангел причащает Марию у некоего престола, напоминающего церковный престол того времени. Но что здесь имеется в виду – стол для хлебов предложения Иерусалимского Храма, Скиния с Ковчегом Завета, престол Небесной Литургии или – символически – все эти смыслы одновременно?

Два херувима – стражи Ковчега Завета в Храме Соломоновом – указывают на то, что это Святое Святых Иерусалимского Храма, где Ковчега со скрижалями Завета давно нет. Его заменяет Богоизбранная Дева, Которой суждено носить в Себе Самого Сына Божия, а Он есть Слово и Логос, т.е. Божественный Разум и Закон, и именно на Нем стоит весь тварный мир.

Интересно, что на престоле стоят две чаши – одна с красным вином, которое примерно через сорок земных лет станет Кровью Христовой, а вторая чаша – это традиционный византийский дискос на ножке. А это уже прямое указание на размещавшуюся в алтарной апсиде храмов византийского мира композицию «Мелисмос» – Младенец Христос – Хлеб небесный и Жертва за жизнь мира – на дискосе (эта удивительная композиция – тема для отдельной работы). Таким образом, здесь мы видим некое прообразование Евхаристии.

На одной из икон в составе эпистилия 12 в. (длинной доски с иконами, установленной поперек над невысокой алтарной преградой – темплоном) в коллекции монастыря св. Екатерины на Синае ступеней семь – по числу небесных сфер, что символизирует духовное восхождение Отроковицы Марии в Храме – Доме Святой Премудрости. Купольный киворий о трех столпах – символическое указание на царствующую над миром Пресвятую Троицу – опирается на основание-храм о четырех, то есть церковь земную. Итого столпов семь. (Притч. 9:1).

Интересно, что Храм Иерусалимский здесь схематически показан как построенный при св. императоре Константине комплекс: над храмом-базиликой возвышается ротонда Анастасис – Святой Гроб, где три дня лежало бездыханное тело Спасителя Христа и там же произошло Его Воскресение, и именно оттуда, из алтаря храма Воскресения, т. е. фактически – из Гроба Христова – подает ангел святой Хлеб сидящей на престоле Отроковице Марии – будущей Богоматери.

И совершенно необыкновенное, свойственное, пожалуй, только синайским иконам кружение световых дисков вокруг всего происходящего – то ли это ангелы, то ли логосы в потоках энергий Святого Духа? В любом случае эффект поразительный.

И вот еще одна икона из собрания Синайского монастыря св. Екатерины – фрагмент эпистилия 12 века. По композиции она похожа на предыдущую икону. Но некоторые очень тонкие нюансы отличают ее от всех других икон этого праздника. Прежде всего, это концентрированная полнота заключенных в празднике смыслов. Здесь и створка двери с растительным узором, символизирующим райский сад, – и точно такой же узор на одежде встречающего Деву первосвященника; и похожая на церковную или городскую стену задняя стенка храмового двора (образ «Нерушимой стены»); и темно-красный в белую крапинку (символический образ евхаристического хлеба, погруженного в вино) навес кивория над Престолом, почти точно повторяющий цвет Ее мафория; и – главное – принимающая из рук ангела небесный хлеб Отроковица Мария восседает на престоле Царицы Небеси и земли на самой вершине ступенчатой башни, сложенной из ровных белых камней с редкими тонкими красными прожилками, напоминающими сосуды человеческого тела. Именно из такого камня высечена пещерная гробница, в которую было положено бездыханное Тело Распятого Сына Божия Иисуса Христа, где Он воскрес из мертвых. А ровные каменные блоки вызывают в памяти образ строительства Церкви, описанный в христианском произведении 2 века «Пастырь» Ерма (об этом – в особом приложении). Заметим – ступеней во Святое Святых, где на престоле восседает Приснодева Мария, ровно пятнадцать – точно по тексту Протоевангелия.

Редкая на византийских иконах прямая перспектива заставляет воспринимать очень маленькую фигурку Отроковицы Марии как парящую на огромной высоте, превыше небес (над полусферой – небом – кивория в центре) вместе с ангелами – и именно так, на троне, посреди архангелов-стражей изображается Она в конхах алтарных апсид. И оттуда, с высоты Фаросского маяка – Церкви – колокольни, излучает Она свет божественных энергий и музыку небесных сфер по всему тварному миру. Внизу Она же простирает Свои пречистые руки к святому старцу – зримому образу Ветхого Деньми и как бы персонификации Ветхозаветной Церкви. И – вечно юная – вечная и юная – молится за нас Отроковица Мария Небесному Отцу и Своему Сыну…

В храме Богородицы в селе Донья Каменица (Сербия, 14 в.) за спиной Первосвященника высится лестница, по ступеням которой (а их здесь ровно 15, точно по тексту Протоевангелия Иакова) сейчас взлетит маленькая Мария – это Ее фигурка видна на верхней ступени лестницы, где Она уже принимает пищу из рук ангела во Святом Святых.

По преданию, Мария бегом взбежала – буквально взлетела! – на пятнадцать высоких ступеней храма, не оборачиваясь назад, и все были исполнены удивления при виде этого – вот еще одно знамение, указывающее на особенность Марии, отличие ее от других дев, воспитывавшихся при Храме, которые, очевидно, с трудом всходили на эти ступени, хотя Марии было всего три года, а другие девы были значительно старше.

И, глядя на эту фресковую икону, знающий Писание христианин сразу поймет, что речь идет также о Лествице, которую увидел в тонком сне патриарх Иаков; известно, что отцы Церкви толковали это видение как прообраз Богородицы, соединившей Собою землю и небо и ставшей после Успения Царицей Небеси и земли.

Так же по старинке, с Иоакимом и Анной во главе процессии, изобразил Введение византийский художник, расписавший церковь Успения на Волотовом поле под Новгородом (1363 г.):

И вот как фреска выглядела до войны (копия) – наполненная тонким, нежным светом, воистину праздничная композиция. Пурпурный велум развевается, как знамя или лента в девичьих – или ангельских? – волосах. Интересно, что первая из дев в процессии держит кончик велума рукой – деталь абсолютно уникальная, тонко намекающая на ангельскую природу этих «дщерей Иерусалимских». Но так же недвусмысленно здесь угадывается и намек на святую Ризу – Покров, который присно держит над землею и над всем тварным миром Великая Матерь – Ширшая облак (по слову Акафиста; подробно об этом в работе на соответствующую тему).

Между группой основных персонажей и дщерями иерусалимскими – окно, источник света. В руках участниц процессии – горящие свечи. И здесь акцент делается на еще одном ветхозаветном прообразе Богородицы – Светильнике (семисвечнике) из Храма Иерусалимского. И сама Она, как поется в Акафисте, есть «Светоприимная Свеща».

И в связи с темой света и огня на иконах Введения, помимо Светильника-семисвечника в Храме Иерусалимском, нельзя не вспомнить еще об одном ветхозаветном прообразе Божией Матери – Купине Неопалимой, кусте, горевшем и не сгоравшем, в котором явился Моисею Бог; так и Мария Дева приняла в свое лоно Огонь Негасимый – и не сгорела:

Поэтому горящие свечи в руках мудрых дев – отсылка и к этому прообразу тоже, а не только буквальная иллюстрация к тексту Протоевангелия. Поэтому же группа дев со свечами оказалась в центре композиции иконы «Введение во Храм».

Как мы уже говорили, примерно до 14 в. святые родители Марии на иконах Введения шли впереди процессии и, так сказать, сдавали Дочь первосвященнику с рук на руки. Затем на некоторых иконах композиция поменялась – родители оказались в самом конце процессии, позади сопровождающих Младенца Марию дев.

Интересно, что переходный вариант от одного типа композиции к другому сохранился на стене собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря под Псковом (1313 г.), где Младеница Мария изображена дважды: сначала Она еще только отошла на шаг от родителей и направляется в сторону первосвященника, а затем Она уже у входа в Храм, причем, Ее направляет, оберегает и передает с рук на руки Захарии уже не мать Анна, как на волотовской фреске, но одна из дщерей иерусалимских – или опять же Ангел?

Примерно такую же композицию мы видим на замечательной фреске Мануила Панселина в соборе Протата в Карее (Афон), роспись 14 в.

Обратим внимание: здесь также некоторые из сопровождающих Марию дев имеют белые платы диаконисс на голове, в том числе та, которая непосредственно подводит Девочку к первосвященнику.

Плащ первосвященника украшен стилизованными буквами иудейского алфавита, из чего мы можем понять, что это человек Писания. Это довольно часто повторяющаяся на византийских фресках деталь.

В такой же плащ с буквами одет первосвященник Захария на фреске в афонском монастыре Ватопед (роспись 14 в.):

Интересно, что на некоторых композициях первосвященник Захария изображен в клетчатом плаще, иногда даже с точками (или ромбами) внутри клеток – знакомый всем, традиционный узор «засеянное поле», который, как кажется, более подходит в качестве одеяния Богородице и часто украшает Ее плат Диаконисы.

Однако, обычно Марию, как известно, принято изображать в одежде синего или пурпурно-вишневого цвета, а в символ плодородия здесь одели первосвященника – осознанно это было сделано или привычный символ в это время в некоторой степени уже утратил свой смысл, как бы стерся от излишне частого употребления, а потому и оказался на старце? Впрочем, как мы знаем, Захария был не простым служителем Божиим – он был исполнен благодати и предстоял Богу в Святом Святых – в Божественном присутствии! – в страхе Божием и благоговении, внимая гласу Божию через Духа Святого, поэтому, может быть, плащ с таким «софийным» узором на нем вполне уместен, как и на плечах пророков.

Обратим внимание, что Храм Иерусалимский в виде условного кивория на этой фреске помещен внутри концентрических колец голубого и синего цвета, как принято было изображать небесные сферы, сакральное пространство, Славу Божию – благодать Святого Духа и Божественное Присутствие. И именно туда сейчас войдет Младеница Мария. Кроме того, раскрытые дверцы намекают на то, что это также символическое изображение алтарного пространства – Царские врата раскрываются – значит, Ею открывается путь человечества в Рай.

Очень трогательная деталь: первосвященник Захария обнимает Малютку, берет Ее под свое крыло.

Написанная на несколько лет ранее уникальная композиция «Введение во Храм» кисти того же художника в церкви Иоакима и Анны («Кралевой») в сербском монастыре Студеница намного подробнее и имеет одну удивительную деталь: это очень своеобразно написанный двухъярусный кольцеобразный храм о семи столпах, отдельно от Храма Иерусалимского. И, хотя помещен он на втором плане, но в самом центре композиции, а потому невольно притягивает к себе взгляд молящегося.

Под Премудростью святые отцы православной Церкви обычно понимали Логос – Сына Божия. Но некоторые (например, свт. Григорий Палама и его ученик патриарх Филофей Коккин) расширяли содержание этого понятия, включая в него также Святой Дух Премудрости – силу Божию и движущую силу, носитель и вместилище Логоса, и для этого есть основания: «Все сотворено Словом во Святем Духе» (великий свт. Афанасий Александрийский, который, однако, если говорить точно, в отношении понятия Премудрости придерживался первого мнения, не доведя свою мысль до логического конца, а потому его ответ на слова еретика Ария, ссылавшегося на мнимую «тварность» Софии, звучат не очень убедительно; подробно об этом поговорим в работе на соответствующую тему).

Но здесь, на этой фресковой композиции, раскинувшейся на всю ширину северной стены, как раз и явлена воочию мысль о том, что Мария приготовляется стать Богородицей – вместилищем Сына Божия во плоти и, стало быть, живым и зримым образом Премудрости – вместилища Логоса. Не случаен поэтому акцент на Ее служении в качестве Диакониссы – Служительницы Божией во образ Святого Духа – на композициях «Введения во Храм». Кроме того, приехавшие из Фессалоники – епархии свт. Григория Паламы – художники Евтихий и Михаил Астрапа (отец и сын) не могли не быть в курсе бушевавших как раз в это время споров о сущности энергий Св. Духа, в которых свт. Григорий одержал убедительную победу, доказав их нетварную природу: неприступный и непознаваемый Бог творит мир и поддерживает его существование, изливаясь во вне – в энергиях Св. Духа и логосах Сына (по учению св. Максима Исповедника); Бог во вне, в энергиях и логосах, собственно, и есть Божественная Премудрость – Художница (Притч. 8:30), силою Которой по воле Отца Сын-Логос – Божественный Разум – творит мир и утверждает Церковь.

Как видим, всё очень логично и традиционно: на этой замечательной фреске вновь звучит мотив Богородицы как одушевленного Храма Божия – Дома Премудрости.

Известно, что каждую композицию в византийском храме надо рассматривать в комплексе с другими – соседними и расположенными напротив. И северная, и южная стены небольшой церкви представляют собою грандиозную картину, и каждая из них несет некую общую идею.

Если роспись южной стены с композицией «Рождество Богородицы» в центре (подробно о ней – в работе на соответствующую тему) объединена общей идеей – Воплощения Сына Божия, т. е. Его Рождество в человеческом теле, а также Крещения как первой ступени при вхождении в Церковь (на каждой композиции – Рождества Богородицы, Рождества Христова и Крещения – в том или ином виде присутствует вода – символ очищения не только тела, но и «внутреннего человека» по образу и во образ Христа), то на стене северной – идея строительства Церкви как Тела Христова. С левой стороны – композиция «Благословение Младеницы Марии священниками», выражающая преемственность Церкви Нового Завета от Храма ветхозаветного – лучшего, что в нем осталось. В центре – впечатляющая композиция «Введение Богородицы во Храм» как начало строительства Храма Премудрости – исполнение пророчества царя Соломона, записанного в Книге Притч.

Выше – «Распятие» и «Воскресение Христово», ведущие к спасению людей через строительство на земле Церкви – Его Тела и зачатка Царства Божия.

«Мессия восстановит Храм. Так говорят израильские мудрецы. Услышим истину: Мессия уже восстановил Храм. Так говорят христиане. Что мы имеем в виду, говоря это? Мы имеем в виду Воскресение Христа из мертвых. Воскреснув, Христос воздвиг храм Своего Тела. Это и есть подлинное восстановление Храма. Когда Он выгонял торговцев, они спрашивали: “Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?” и Он ответил: “Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его”. Евреи зашумели в ответ, а евангелист добавил: “Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию”» (Ин. 2:18-22)».Прот. Андрей Ткачев

Кроме того, размещенные друг против друга иконы Введения во Храм и Крещения связаны темой посвящения на служение, исполнения спасительной миссии.

Сразу вслед за «Введением во Храм», в углу, примыкающем к восточной стене с алтарной апсидой, – довольно редкая и, к огромному сожалению, плохо сохранившаяся композиция «Испытание горькой водой», удостоверяющая истинность зачатия Богомладенца наитием Святого Духа (подробно об этом в работах на соответствующие темы). Над нею, с обеих сторон апсиды, размещена двойная композиция «Отвержение даров Иоакима и Анны», еще выше – «Сретение», как мы уже видели в церкви Спаса на Нередице, тесно связанное с «Введением» общей темой, – на всех этих иконах действие происходит в Храме Иерусалимском.

На иконе Введения в центре северной стены шествие, как обычно в храмах византийского мира, направлено в сторону жертвенника, расположенного слева от алтарной апсиды, где совершается Евхаристия – преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы – чтобы мы, Его ученики и последователи, Его усыновленные дети, приняли Его в себя, в свое тело и душу, и соделали свое тело Храмом Его во образ давшей Ему человеческое тело Пресвятой Его Матери, по слову Апостола:

Увенчивает весь этот грандиозный, поистине космический живописный комплекс икона Благовещения в люнете над апсидой, с пророками по сторонам: Псалмопевцем Давидом и Премудрым Соломоном, воспевшими Матерь Божию задолго до Ее Рождества в наш падший мир.

А также – в конхе апсиды, на престоле – Сама Царица Небеси и Земли. Богородица и Матерь Света. Никопея – Приносящая победу. Владычица Державная.

Общей темой проникнуты также изображения в нижнем регистре: ктиторская композиция на южной стене включает портрет строителя этого храма краля Милутина с церковью в руках, которую он подносит в дар Христу, Иоакиму и Анне, причем, Анна держит на руках Младеницу Марию в белом платочке диакониссы:

При этом все фигуры обращены в сторону алтаря. Таким образом, мы снова видим изображение священной процессии – в сторону алтаря – значит, в Царство Божие. И к этому шествию присоединяются все присутствующие и молящиеся – стоя, но духом устремляясь в горний мир, пребывают в состоянии движения в Царство Божие! Такой интересный парадокс.

На северной стене сербские святые идут вослед Богородице Марии, Которая, в Свою очередь, несет Своего драгоценного Сына в жертвенник и алтарь, где Он же показан как великая Жертва за жизнь мира на страшной, воистину раздирающей сердце композиции «Мелисмос» – крошечный Младенец в жертвенной чаше, готовый к расчленению, – в центре общей композиции «Служба святых отцов». И мы знаем, что это – строительная жертва, легшая в основание всего творения, а затем и здания Церкви.

В таинстве Евхаристии в качестве диаконов с рипидами в руках участвуют также ангелы. И стоит поднять голову вверх, как мы увидим их же – на круговой композиции «Небесная литургия» в куполе, от которой мало что осталось, но даже эти малые фрагменты говорят о том, что она была восхитительной, намного лучше, чем в Грачанице, которую расписывали в основном уже ученики и члены артели фессалоникийского мастера Михаила Астрапы, всю жизнь трудившегося на сербской земле. И здесь, в этой маленькой церкви – вершина его творчества, его многолетнего труда во славу Божию.

В данном случае ему удалось показать в малом великое, макрокосм в микрокосме – космическую картину строительства Новозаветной Церкви через служение и жертвенный подвиг Христа и Его Пречистой Матери. Эта мысль блистательно выражена им живописными средствами в пределах небольшого храма.

Удивительное дело: византийским художникам удавалось показать великое в малом, а именно – строительство Храма Христова Тела – даже на маленьких книжных иллюстрациях.

Рассмотрим три из них.

Отроковица Мария – будущая Богородица и собирательный образ Церкви – восседает на троне, сложенном из гладко обтесанных камней кубической формы. Нет, в данном случае это не просто ступени лестницы, а именно башня – квадратная в сечении – запомним эту деталь.

Примерно такую же картину мы видим на двойной миниатюре Менология 12 в. в библиотеке Афонского Пантелеймонова монастыря:

Некоторые фигуры на двух миниатюрах повторяются – это обычный прием византийских художников. Интересно здесь то, что Богородица Мария не только восседает, как на царском престоле, на башне из ровных камней (здесь она зеленая). Есть еще одна башня – в виде пирамидки – за фигуркою Отроковицы на первой миниатюре. Рисунок камня – белого известняка с редкими красными прожилками – напоминает камень монолитной скалы, в которой был вырублена пещера – Гроб, куда было положено мертвое тело Спасителя Христа и где Он воскрес. Разве что прожилки эти здесь многократно усилены и стали похожи на пронизывающие человеческое тело кровеносные сосуды. Очень натуралистично, надо заметить, но именно так в древности эта скала и воспринималась.

Таким образом, эта башня есть одновременно скала Гроба и соседняя с нею Голгофа, которую в византийском искусстве принято было изображать в виде ступенчатой пирамиды в основании Креста. Почему круглая Краниева, т. е. полукруглая, в форме человеческого черепа, гора стала символически изображаться в виде ступенчатой пирамиды – отдельная история, мы ее сейчас касаться не будем.

На второй миниатюре из того же камня сложен киворий – символический образ Храма, который получил свою форму от построенного при императоре Константине Храма Гроба Господня – ротонды Анастасис с Кувуклием внутри – останцем той самой скалы с пещерой, обработанным и покрытым куполом, и именно такую форму имеет киворий над престолом в каждом алтаре православного мира. Но так же на христианских иконах символически изображается и ветхозаветный Храм Иерусалимский как прообраз Церкви Новозаветной. На миниатюре это белая с прожилками оградка, за которой стоит первосвященник, а также купол-навес над нею, где, как из окна, появляется ангел с небесным хлебом для Отроковицы Марии. Он же, навес этот, напоминает также иконный образ сакрального пространства в виде небесных сфер – почти правильный полукруг окаймлен синими и белыми дугами.

«Говоря о храме, вспомним сегодня, что главный смысл Храма это – воскресшее тело Иисуса Христа. В Нем исполнились пророчества. Приходя ко Христу, этому Камню Живому, краеугольному и драгоценному, человек сам себя должен устроить в жилище Божие <…> Храм, конечно, и Богородица. Храм чистейший и прекраснейший, одушевленный, вожделенный для Бога. О нем сказано: «Возжелает Царь красоты твоей» (Пс. 44:12) Мы будем славить Богоматерь в день Введения. Будем же и просить Ее, чтобы ради Ее молитв Христос умилосердился над нами и не погнушался прийти к нам вместе с Отцом и обитель у нас сотворить. (См. Ин. 14:23)».Прот. Андрей Ткачев

Именно в этом смысл пословицы «Бог не в бревнах, а в ребрах». Христос в нас, и мы во Христе – в Церкви. А путь в Церковь – Тело Христово – нам прокладывает отважная маленькая Девочка, Которую Сын Божий еще до Ее Рождества в мир избрал стать Своей земной Матерью.

***

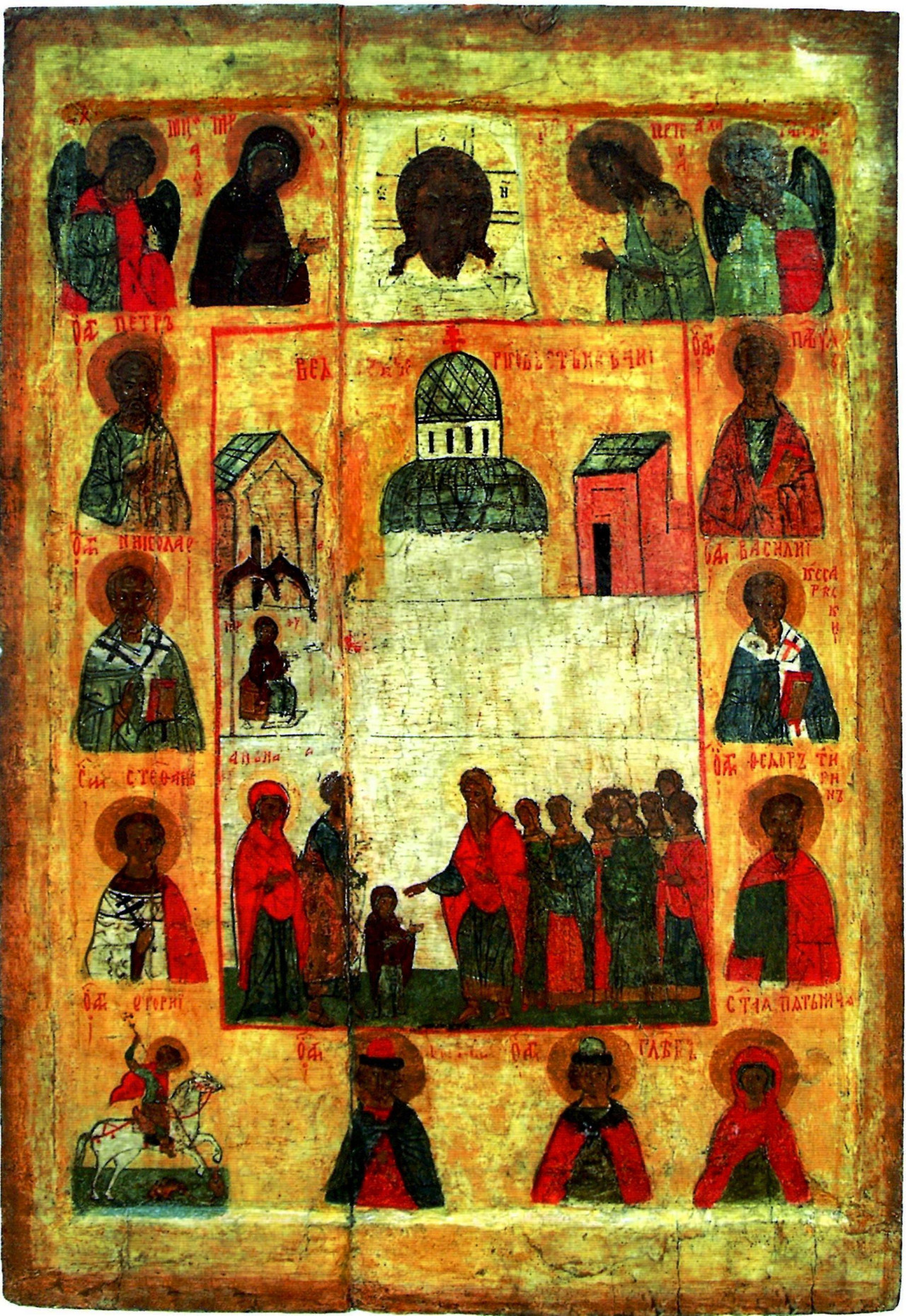

На этом можно было бы закончить. Но на этот раз я бы хотела очень коротко уделить внимание также и русским иконам праздника Введения Пресвятой Богородицы во Храм, т. к. они чрезвычайно интересны и разнообразны. Русским иконам церковных праздников, в том числе Введения Богородицы во Храм, посвящена недавно вышедшая серия альбомов, где они показаны и описаны достаточно подробно, поэтому нет смысла повторять уже изложенное специалистами. Поэтому выделю только самые интересные.

От фресковых икон праздников во Владимирском Успенском соборе, к огромному сожалению, мало что осталось. Но вот «Введение во храм» частично сохранилось.

Фигуры Богородицы Марии и ангела, обращенные друг ко другу как бы в беседе, как мы уже говорили, прямо соотносятся с темой Благовещения, которое эта деталь иконографии Введения прообразует и предвосхищает. Но на фреске Рублева эта мысль выражена с особой силой – может быть, потому, что композиция в люнете находится в непосредственной близости от алтарной преграды, где первоначально по византийской традиции имелась композиция Благовещения на столпах.

Изящный разворот девичьей фигурки на рублевской фресковой иконе напоминает более ранние по времени композиции Благовещения, например, в Кучевиште, а также в Киевском Софийском соборе и – особенно – в Милешеве.

К сожалению, стенных росписей в наших каменных храмах до 17 века сохранилось не так уж много. В основном храмы на Руси были деревянными, и сюжетные иконы в них были тоже деревянные, писанные на досках, и находились они в праздничном ряду иконостаса. Все иконы – прямоугольной формы, вытянутые вверх. Поэтому и живописная композиция размещалась на плоскости соответствующим образом: места для изображения процессии дев было не так уж много. Но зато на заднем плане, в соответствии с византийской традицией, получившей на Руси своеобразное преломление, обычно высится великолепный храм.

Удивительно: храм на иконе 16 в., написанной на Русском Севере, представляет собою двухъярусную ротонду Анастасис, построенную в 4 в. при св. императоре Константине над Гробом Христовым так же, как на иконе в составе эпистилия 12 в. в Синайском монастыре. Но по этой же схеме в Константинополе был построен храмовый комплекс во Влахернах: как мы уже упоминали, это базилика, ротонда Святой Ризы (вторая ротонда с источником обычно уходит в тень) и башня.Воистину православный мир не знает ни расстояний, ни времени.

Зато на Ярославской иконе 16 в. изображен типично русский пятиглавый (на плоскости только три, но остальные домысливаются) собор с родными нам луковичными маковками:

Икона выглядит очень красиво

и празднично. И храм этот – родной, белоснежный, со стилизованным аркатурным

пояском, – честно скажу – просто душу греет.

Очень интересная композиция, возможно, является списком с какой-то привезенной из Византии иконы. Почему я так предполагаю? Потому что мы здесь снова видим практически полный набор зданий Константинова храмового комплекса Гроба Господня в Иерусалиме с одновременной отсылкой к ветхозаветному Храму как его прообразу: базилика, где хранился найденный усилиями императрицы Елены истинный Крест, Кувуклий с зонтичным перекрытием и полусферический купол ротонды Анастасис.

Интересно, что характерные признаки этих зданий не просто перепутаны, но творчески перемещены, очевидно, с определенной целью – или же в Палеологовскую эпоху, когда комплекс был разрушен мусульманами, частично восстановлен при Комнинах, еще раз разрушен и заново построен при «крестоносцах», память о первоначальном его облике была уже довольно смутной, тем не менее, основная схема построек в памяти христиан на Востоке сохранялась.

В центре иконы мы видим Кувуклий с алою завесой, закрывавшей в ветхозаветные времена вход в Святая святых (новую завесу, как мы знаем из Протоевангелия, будет ткать Сама Мария, и именно эта завеса «раздрася» в момент крестной смерти Спасителя Христа (Мф. 27:51) ). Отроковица Мария принимает хлеб из рук небесного посланника, он одет в такой же киноварный хитон, форма которого напоминает язычок пламени свечи – явная отсылка к празднику Сошествия Святого Духа на апостолов, а также на Благовещение как личной Пятидесятницы Марии; в такой же плащ одет Первосвященник и Анна, чье имя означает «Благодать» (подробно об этом в работе об иконографии Рождества Богородицы).

Мария восседает на престоле под полусферической крышей кивория – из узорчатого красно-белого мрамора; колонны из него же – одинаковые у обоих кивориев.Таким образом, оба кивория представляют собою символический образ одновременно Храма ветхозаветного как прообразом Храма Новозаветного – конкретно ротонды Воскресения. Но и здесь можно увидеть схему построек Влахернского комплекса: базилика слева, ротонда со Святой Ризой (здесь она показана как алая завеса) и башня, на вершине которой восседает на троне Пресвятая Дева.

И, наконец, очень красивая икона – «таблетка» из Новгородского Софийского собора конца 15 - нач. 16 вв.

Храм Иерусалимский здесь показан чисто символически. Большое здание слева имеет шесть столпов; за седьмой можно принять кипарис – вечнозеленое дерево, символизировавшее на Востоке смерть и возрождение (у нас это ель), вокруг которого обвита алая храмовая завеса.

Ангел с небесным хлебом в руке как будто перелетает из Ветхозаветного храма в церковь Новозаветную в лице Отроковицы Марии. Здание такой же высоты, но кажется более тонким, хрупким – как сама юная Дева. Но эта башня устремляется вверх, как бы растет! Четвертой ножки у среднего яруса башни нет совсем – таким образом, получается семь столпов Храма Премудрости, олицетворением которого здесь показана Сама будущая Богородица – восьмой столп, восьмой День Творения, замыкающий линейное время в вечность.

Подобный одному из огненных языков на иконах Сошествия Св. Духа, но здесь пока что очень маленький огонечек тонкой свечки в руке ангелообразной Мудрой Девы, которая поддерживает Младеницу Марию сзади (или это снова незримая Хранительница, о которой мы говорили в теме Рождества Богородицы?), напоминает веретено с алой нитью, как бы связывающей землю с небесами. Случайно ли? Думаю, нет. Это снова отсылка к иконам Благовещения, где Мария держит в руках веретено с алой нитью – намек на то, что из плоти и крови Ее исткалась человеческая плоть Божественного Младенца.

И Сама Богородица Мария после наития на Нее Святого Духа в энергиях становится земным образом Премудрости и «светоприимной Свещой» – неопалимой и разливающей вокруг Себя свет божественной благодати (подробно об этом в работе по иконографии праздника Благовещения):

***

Мы посмотрели множество прекрасных икон, которыми византийский мир отметил праздник Введения Богородицы во Храм, исполненный искренней детской любовью к Богу и ожиданием, предвкушением Его прихода на землю. Скоро, скоро, разгоняя мрак самой длинной и темной ночи в году, повсюду зажгутся разноцветные огоньки, и мы всем собором запоем «Дева днесь Пресущественного рождает…» Прологом же к Воплощению является именно праздник Введения Богородицы во Храм. Далее по земной хронологии следует великий праздник Благовещения, от коего уже прямой путь к Воплощению Сына Божия на земле, к славному Его Рождеству.

Давайте же теперь подытожим наш обзор иконографии праздника Введения Пресвятой Богородицы во Храм удивительными словами, которые написал протопресвитер Александр Шмеман:

«Праздник — это прорыв в жизнь чего-то высокого и светлого, соприкосновение с миром каких-то иных реальностей, напоминание о чем-то, что забывается и заглушается буднями, т. е. суетой и усталостью повседневной жизни.Протопресвитер Александр Шмеман<…>Праздник — это был как бы вздох человека о какой-то утраченной, но манящей красоте, вздох о возможности другого.<…>Сущность праздников именно в этом прорыве, подъеме — в иную реальность, в мир духовной красоты и света.Вот праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы. О чем он? Тема его простая: маленькую девочку родители приводят во храм Иерусалимский. Ничего необычного, в то время так поступали многие, это было общепринятым обычаем. Ибо привести в Храм — это значит жизнь ввести в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и назначение, осветить ее изнутри светом высшего опыта.Смысл всех этих событий, всех этих слов, всех этих воспоминаний прост: отныне храмом становится человек, отныне не камни и не алтари, а человек — его душа, его тело и вся его жизнь — вот священный и божественный центр мира, вот его «святое святых». Один храм — живой и человеческий — входит в другой, каменный, материальный, и изнутри завершает его смысл и назначение.<…>С тех пор, как вошла Дева Мария в “святое святых”, сама жизнь стала храмом. И когда празднуем мы праздник Введения во Храм, мы празднуем этот божественный смысл человека, высоту и свет его призвания. Их не стереть, не выкорчевать из человеческой памяти».

Воистину так! Ибо, по слову Христову,

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!

Комментарии (0)