Джордж Макдональд: учитель смерти и воскресения

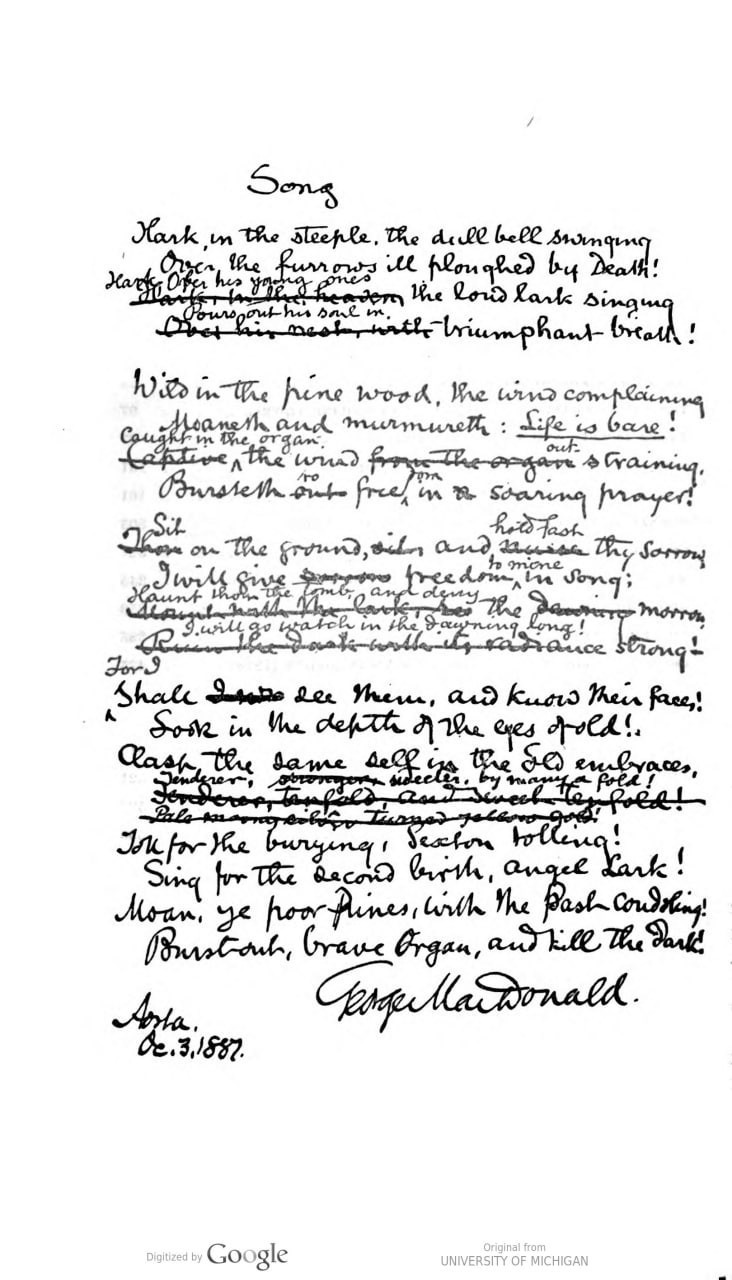

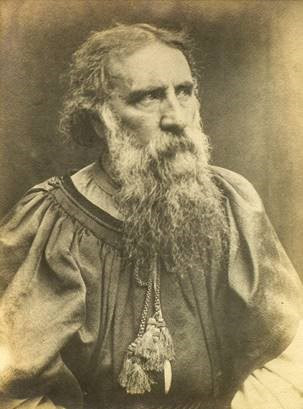

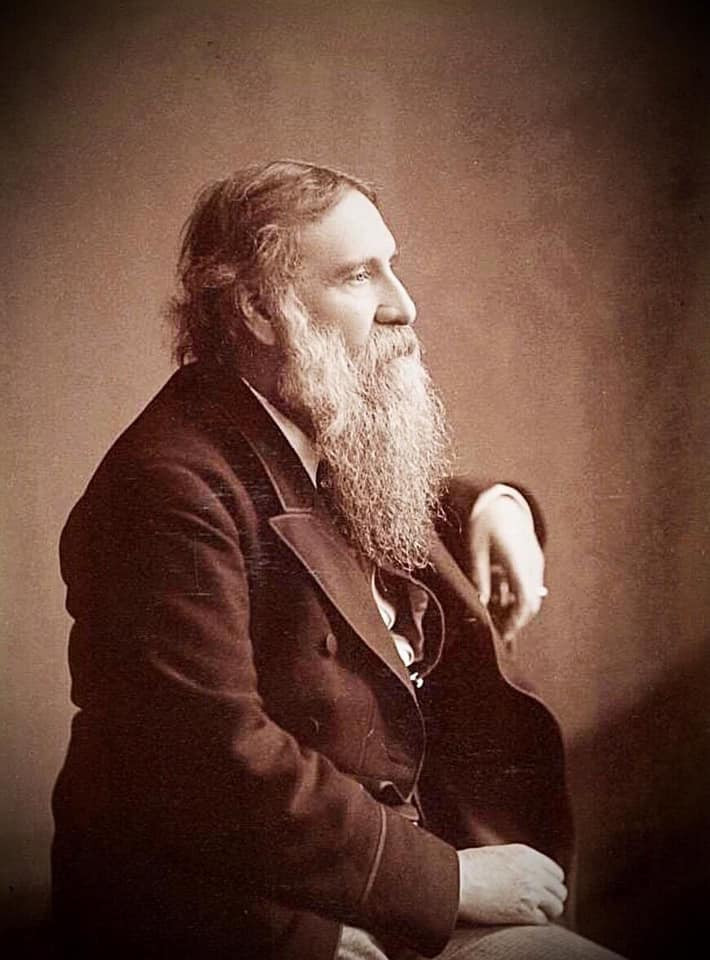

10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905) – великого шотландского (и английского) писателя, поэта, богослова, философа, фольклориста. С ним общались такие столпы британского традиционализма, как Карлейль, Морис, Кингсли, Рёскин и Моррис. Его учениками и последователями себя называли Честертон, Льюис и Толкиен. Пожалуй, для метафизики традиционализма на Британских островах в XIX веке не было более крупной и разносторонне значимой фигуры, чем Макдональд.

Порвав с кальвинистской средой, этот потомок героического гэльского клана католиков-якобитов стал придерживаться внутри англиканской церкви линии на максимальное сближение с православным наследием Отцов Церкви первых веков христианства. Сочетая свои глубокие богословские познания (Макдональд – автор трех томов "Непроизнесённых проповедей") с народной традицией кельтов и европейцев в целом, мыслитель перенес на британскую почву наследие позднеантичного неоплатонизма, средневекового метафизического реализма (Данте) и немецкого романтизма (Новалис), на их основе взрастив собственное оригинальное творчество.

"Смерть была темой, которая вдохновляла творчество Макдональда больше всего", – заметил как-то Толкиен. Это действительно так. Писатель оправдал тезис о. Павла Флоренского, что цель религии – научить людей смерти ещё при жизни, дать им инициатический опыт. Фантастические и реалистические романы Макдональда, его сказочные повести и малые рассказы, его статьи и лекции все были посвящены тому, как сделать смерть не путём в ад, но дверями к богообщению и обожению человека. Макдональд, много богословствовавший об аде и рае, о Боге-Отце и богосыновстве человечества, искуплённого Христом, ставил в центр своего внимания тему смерти как чего-то желанного и долгожданного, позволяющего инициату перейти на новый уровень. "Смерть лучше жизни? Она всего лишь следующая жизнь", – говорится в "Золотом ключе". Первый и последний романы Макдональда, "Фантастес" и "Лилит", обрамляющие его творчество, как и лежащие посередине между ними "За спиной Северного Ветра" и "Золотой ключ", могут быть названы подлинными учебниками по смерти и воскресению, путеводителями для инициата на путях борьбы с искушениями и теозиса.

Предвосхищая Флоренского, Карсавина, Эволу и других авторитетных свидетелей, Макдональд учил различать смерть физическую, при которой человек всё ещё не умирает по-настоящему, а оказывается в некоем подвешенном состоянии, и смерть подлинную, после которой только и возможно воскресение и сопричастность Творцу. Святые совершают этот шаг ещё при земной жизни, всем остальным придётся ждать и бороться за такой исход уже после физической кончины. Эта сверхреальность, по Макдональду, пронизывает всю нашу жизнь. Достаточно протянуть руку, осознать её и впустить в себя, отрекшись от своей греховной самости. Но некоторым атомарным индивидам нравится их эгоистическая обособленность, формирующая вокруг них ад: нетварный божественный свет, радующий праведников, такие деятели воспринимают как мучительный огонь: наш Господь есть огонь поядающий, по слову апостола. И всё же, верил Макдональд, к Страшному Суду всякий огнём осолится и будет очищен. Но лучше сделать это раньше, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые жизни на земле и за её пределами.

Мы живём не просто в мире страшного зла и несправедливостей, но и в тёмную предэсхатологическую эпоху после Модерна, когда различие света и тьмы, добра и зла во внешнем материальном мире на носителей первого и второго становится всё более резким и отчётливым, а характерные для прошлых эпох сложность и неоднозначность тонов постепенно отходят в область воспоминаний. "Мы родились в тёмную эпоху, в недолжное для нас время", – писал Толкиен. Среди такой темной ночи, как говорил Хайдеггер, когда люди уже забыли о самом понятии света и о том, что когда-то был свет. По словам Флоренского, вся история – ночь между седьмым и восьмым днем творения, причём сейчас уже видны предрассветные сумерки волчьего часа. Но не каждый способен выдержать, ежедневно глядя на мерзости и зло вокруг нас.

Знающий тайны рая и ада знает и судьбу расплодившейся вокруг нас гнуси и потому способен сочетать оба этих фактора: непосредственное желание максимально уничтожать их и отстранённое созерцание их уже предопределённой судьбы. В сущности, они уже мертвы, а то, что кажется наиболее существующим, наименее существует. Таковы ключи от бездн мироздания, от его великой лествицы.

Вот почему так актуален Макдональд. В его произведениях – и художественных, и философско-богословских – он, с одной стороны, желает, чтобы в конечном счёте всё зло было искуплено, с другой стороны, предельно серьёзно относится ко злу и анатомирует его без всяких оправданий и заигрываний, называя мерзости мерзостями без каких-либо умолчаний и даже демонстрируя случаи возможности порчи людей с течением времени. Зло в романах, повестях и сказках Макдональда какое-то настолько осязательно ощутимое, вызывающее чувство гадкого холода и омерзения, что его ни с чем не спутаешь: в реальной жизни оно точно такое же тошнотворное, на физиологическом уровне. Это потом у него очень талантливо перенял такой его последователь и приверженец, как Льюис.

Малоизвестное сочинение Макдональда – "Принципы ада". Он сформулировал как бы катехизис сатаны. Как видите, он по сути совпадает с катехизисом либерализма и идеологии прав человека. Совпадение? Не думаю.

Я принадлежу себе.Джордж МакдональдЯ сам себе царь и сам себе подданный.Я – то средоточие, откуда исходят мои мысли;Я – цель и смысл всех моих мыслей,И мысли мои возвращаются ко мне, Альфе и Омеге жизни.Прежде всего я забочусь и должен заботиться о своей славе,И я хочу, чтобы заботы других людей устремлялись к единому центру – ко мне.Мне угодно то, что мне угодно.Мое царство – это все те, кого я заставлю признать мое господство над ними.Мое суждение – это безупречный стандарт всего.Мое право – это то, чего я хочу.Чем больше я становлюсь для себя всем во всем, тем более я велик.Чем меньше я признаю свой долг или обязанности перед другими,чем больше я закрываю глаза на тот факт, что я не сам себя создал,чем более самодостаточным я чувствую или воображаю себя, – тем более я велик.Я буду свободен свободой делать все, что мне захочется,откуда бы ни появлялись мои желания.Творить свою волю, покуда я ощущаю что-либо как свою волю, –это и значит быть свободным, это и значит жить.

10 причин значимости Джорджа Макдональда

1. Учитель смерти и воскресения. Самый глубокий метафизик смерти своей эпохи. "Смерть была главной темой жизни Макдональда", – скажет потом Толкиен. "Смерть и есть настоящая жизнь", – говорил сам Макдональд. Его учение о первой и второй смерти глубоко укоренено в Традиции и подчас буквально предшествует выводам Карсавина и Генона. "Смерть требует навыка, который святые приобретают инициацией при жизни", – учил о. Флоренский, дословно повторяя Макдональда.

2. Богослов рая и ада. Великолепный знаток онтологии зла, грехопадения и ада – но также и пути оправдания и искупления через огонь поядающий. Ад как онтология либерального индивидуализма. Всякий огнём осолится. Тут Макдональд прямо и дословно предвосхищает о. Флоренского и Льюиса, наследует же великому Эриугене.

3. Ученик и толкователь незабвенного Новалиса. Не первый в Британии – до него были Кольридж и Карлейль – но самый основательный, положивший изречения Новалиса в основу собственной философии. За перевод "Гимнов к ночи" на английский Макдональд даже подвергся гонениям со стороны либералов. В отношении к Новалису, введя его в Британию, Макдональд сыграл ту же роль, что Микушевич в России.

4. Макдональд – человек из круга Карлейля, Кингсли, Ф. Мориса и У. Морриса (который унаследовал от Макдональда дом Кельмскотт Мэнор). То есть, между прочим, через Ольгу Новикову были связаны с русскими интеллектуалами от Соловьёва до Победоносцева. Для меня загадка, почему в свои два приезда в Англию и Шотландию Соловьёв не пересекся с Макдональдом, они похожи и внешне, и по некоторым текстам.

5. Макдональд – духовный учитель и авторитет для Честертона, Льюиса, Толкиена и многих других, кто много и подробно писал о своём долге перед ним. Вплоть до проф. Стивена Прикетта и о. Малькольма Гайта, у которых я имел счастье слушать и немножко учиться у них. Понять их творчество без хорошего знакомства с творчеством Макдональда невозможно.

6. Макдональд – человек универсальной, вселенской культуры. В нём соединяются черты культур кельтской (гэльской), английской (и даже англоамериканской – Макдональд однажды в течение года читал лекции в США), итало-средиземноморской (ориентация на греческих Отцов Церкви и на Данте; конец жизни Макдональд провёл в Бордигере на границе Италии и Франции и там же был похоронен), проявлял он некоторый интерес и к неевропейским культурам, осуждая колониализм и расизм.

7. Макдональд – наследник своего шотландского клана с якобитскими традициями, клана приверженцев Стюартов и врагов буржуазной Британии, а ныне он поднят на знамя сторонниками шотландской самобытности. Макдональд был не книжником, но реально человеком своей почвы и не просто написал ряд романов из жизни Шотландии (в конце концов, у него есть романы и из жизни Англии), но и сам владел некоторыми традиционными в народе кельтскими магическими способностями, включая двойное зрение и общение с малым народцем из сидов и пещер.

8. Родившись в среде кальвинистов, он отрекся от кальвинизма и предал его проклятию как сатанизм. Перейдя формально в англиканство, Макдональд горячо поддержал течение в сторону восстановления в Англии традиций греко-восточного православия, александрийских и каппадокийских учителей и Отцов Церкви, творения коих он прекрасно знал. Кельтизм Макдональда лишь благоприятствовал его православной и неоплатоническо-александрийской ориентации.

9. Макдональд попытался разрешить социальные противоречия (попытки излечить раны гражданских войн 17-18 веков в Британии в его романах о частичной правде и неправде всех сторон, острейший социальный критицизм против капитализма 19 века, схожий с диккенсовским и рëскиновским), стоя на почве неприятия Модерна.

10. Сочетая восточное христианство с аутентичной кельтской Традицией и обращением к лучшим проявлениям европейской культуры (как то к Данте), апеллируя против протестантов к авторитету Церкви, которая сама определяет состав Писания благодаря своему Преданию, Макдональд совершил глубокие прорывы в таких острейших сферах богословия и метафизики, как софиология (учение о нестареющей Премудрости и её персонифицированных лунных эпифаниях), вечная женственность, проблема нечеловеческого происхождения некоторых древних родов и общения с элементалами и, конечно же, проблема отношений праотца Адама со столь разными Лилит и Евой. Во всём этом Макдональд – не просто прямой предтеча Соловьёва и Блока, Флоренского и Карсавина, Лосева и Микушевича, но самостоятельный авторитет и духовидец.

Вот почему мы вспоминаем с такой благодарностью нашего тайного Мастера. Или, как сказал бы незабвенный Парвулеско, тайного магистра наших (sapienti sat).

Некоторые необычные факты о Джордже Макдональде

Он сам был из многодетной семьи и настолько сильно любил своего отца, что постоянно утверждал, что таким же должен быть характер любви каждого человека к Богу-Отцу. Сам Джордж Макдональд также имел 11 детей и пропагандировал многодетность. Ещё он завещал своим потомкам тоже рожать детей 10 декабря, как родился он сам, и с тех пор примерно половина внуков и правнуков писателя рождалась именно точно 10 декабря. Жена Макдональда была настолько активной и выдающейся личностью, что о ней уже написано две книги. Из 11 детей четверо умерли достаточно молодыми или не сильно старыми, в основном от туберкулеза (как и многие его племянники и внуки). Но двое прожили примерно по 80 лет, как и сам писатель.

Среди дедушек, бабушек, дядей и теть писателя были католики, кальвинисты, умеренные и радикальные пресвитериане, члены "свободной церкви" и англикане (Шотландская епископальная церковь). Выбирать было из чего. Разорвав с кальвинизмом к 30 годам и став его ярым противником, Макдональд, как мы отметили, твёрдо проводил православную богословскую линию внутри англиканской церкви. Сам же род Макдональдов исторически был целиком католическим (примерно до конца XVIII в.), и писатель – прямой потомок тех Макдональдов, кто чудом выжил в резне в Гленкоу в 1692 г., когда каратели Вильгельма Оранского пытались истребить весь их род за верность католицизму и Якову II Стюарту. С тех пор месть британской короне за Гленкоу и за последующую резню после Куллодена в 1746 г. стала родовым преданием Макдональдов.

Трудно понять, почему в России XIX века (и тем более позже, в начале ХХ) знали и любили буквально всех из окружения Макдональда (Карлейль, Рёскин, Морис, Кингсли, Кэрролл, Моррис и прочие прерафаэлиты), но совершенно не знали самого Макдональда, притом что в странах Европы его к 1900 году уже стали так прилично узнавать, а в Германии в школах в начале ХХ в. было принято учить английский по произведениям Макдональда (прямо скажем, это было ошибочное решение: его английский язык местами скорее шотландский, наполнен шотландскими диалектизмами да и временами попросту коряв). Я в свое время проводил количественные исследования, определяя количество изданных в России / в других странах за каждый период книг о каждом из этих британских традиционалистов. У Макдональда вечно получались нули на фоне потрясающе высокого интереса в России (и до, и после 1917 г.) к остальным.

Лишь в 70-80-е годы в советских научных трудах начинают встречаться единичные упоминания Макдональда вскользь, но только с 90-х годов начинают переводить его прозу на русский, и только с 2010-х – защищать о нём диссертации. (Как сказала мне главная специалистка в Румынии по Макдональду: "Тяжело было жить при Чаушеску, ведь тогда было невозможно заниматься Макдональдом".) На данный момент мы имеем на русском языке примерно 25-26 отдельных книг Макдональда (плюс его сказки в 7 коллективных сборниках), а в целом – 6 переведённых на русский язык его романов (2 фантастических и 4 реалистических), 13 сказок и сказочных повестей (от малых до среднего размера) и 3 философские и богословские статьи. Остаются непереведёнными богословский трёхтомник "Непроизнесённые проповеди", несколько реалистических романов, ряд собраний фольклора, литературные лекции Макдональда, большинство его стихотворений, практически все письма... В России защищено, кажется, три диссертации целиком по Макдональду (хотя мне известны лишь две из них), ещё в парочке других диссертаций он рассматривается вскользь в одной из глав.

В отношении знаний языков Джордж Макдональд с детства был человеком высочайшей культуры. Среди его дедушек и дядей были знатоки разных языков, один из них составлял гэльский словарь. Макдональд, видимо, вполне понимал гэльский язык, хотя родным для него был шотландский. Он очень рано освоил не только латынь и древнегреческий, так что мог читать в оригинале Отцов Церкви, но и немецкий, итальянский, французский; он переводил с них и сам бывал в этих странах подолгу. Несколько лет назад ряд реалистических романов Макдональда был издан в "переводе" с шотландской наддиалектной нормы на литературный английский язык. Это была вынужденная мера, т.к. большинство современных англичан не в состоянии понимать диалоги персонажей Макдональда, которые он всегда оставлял по-шотландски без разъяснений. Два из этих романов, кстати, переведены на русский (дилогия "Сэр Гибби" и "Донал Грант" с общим героем). И тут возникает закономерный вопрос: как в русском переводе с английского передавать шотландскую речь?

– Ты здесь давно?Новалис– С тех пор как покинула могилу.– Ты уже испытала смерть?– Иначе откуда бы моя жизнь?

– Ты попробовал, что такое смерть. Тебе понравилось?Джордж Макдональд– Очень! Смерть лучше жизни.– Нет! Она всего лишь следующая жизнь.

Джордж Макдональд писал:

«Новалис сказал: «DiePhilosophieisteigentlichHeimweh, einTrieb überallzuHausezusein». (Философия — это на самом деле тоска по дому, импульс быть повсюду дома.) Жизнь человека здесь, если это жизнь, а не тщеславный образ того, что могло бы быть жизнью, — это постоянная попытка найти свое место, свой центр восприятия и активного действия... [Но] он не дома; его душа блуждает среди людей со странной речью и косноязычием. Но верующего ведут вперёд; в тишине, которую порождает его уверенность, возникают яркие образы истины; и видения Бога, которые можно увидеть только в уединённых местах, даруются его душе».

«Как было бы прекрасно, если бы мы все умерли!»Джордж Макдональд

Ещё одна заслуга Джорджа Макдональда – его непримиримая борьба с дуалистами, прежде всего, с кальвинистами и прочими протестантскими фундаменталистами. С точки зрения Макдональда, они – идолопоклонники, библиопоклонники, которые вместо Бога, вместо Иисуса Христа поклоняются букве Библии. (Такова же логика буквопоклонников – ваххабитов, которые вместо Аллаха обожествляют Коран и делают его своим мысленным идолом; в христианстве то же самое сделали протестанты-буквоеды.) Макдональд развернул обширную аргументацию о способах богопознания, христологическую эпистемологию, подчеркивающую единство откровения Божиего в сердце, разуме и теле каждого человека (ибо, цитирую, "Иисус Христос – единственный человек, который жил, все остальные – фрагментарные люди"), в природе (космосе) и в Преданиях, в живой Традиции, водимой Св. Духом через века, в явлениях святых и проч. В таком контексте Библия есть важное свидетельство Откровения (наряду с природой, разумом, Традицией), но никоим образом не идол и не субститут Бога, и её текст точно так же подлежит критическому исследованию исходя из императивов живого Иисуса Христа. Более того, Макдональд подчёркивал, что именно Церковь в эпоху Вселенских соборов и Отцов определила по наитию Св. Духа, какой текст Библии верный, отсеяв остальные тексты как благочестивые, но недостоверные апокрифы и псевдоэпиграфы.

Приведём потрясающую по силе цитату Макдональда, вполне достойную и пера Флоренского:

"Распространённая теория о вдохновении слов, вместо того, чтобы вдыхать Божью истину в сердца и души тех, кто её написал, и кто затем сделал с ней всё возможное, является унизительной и злой; и те, кто придерживаются её, рискуют поклоняться букве вместо того, чтобы жить в Духе, быть идолопоклонниками Библии вместо того, чтобы быть учениками Иисуса... Именно Иисус является Откровением Бога, а не Библия; она всего лишь средство для достижения великой вечной цели. Книга действительно послана нам Богом, но она нигде не претендует на то, чтобы быть его истинным словом. Если бы это было так — и было бы не непочтительно сказать это — она была бы написана гораздо лучше... Библия хоть и остаётся основным каналом, через который Бог открывал свой характер и волю, была не единственным путём знания о Нём. Библия, хотя и является критически важной, не может иметь монополии на Откровение... Нужно приобретать знание через вдохновение, напрямую от Бога, включая озарения, которые были оставлены вне Библии".

К.С. Льюис о своем первом знакомстве с творчеством Макдональда:

Должно быть, уже более тридцати лет назад я купил – почти неохотно, ибо ранее я уже глядел на этот том в том книжном киоске и отказывался взять его целую дюжину раз – карманное издание «Фантастеса». Несколько часов спустя я уже знал, что пересёк великий рубеж. К тому моменту я был уже по пояс в романтизме; и весьма вероятно, что я в любой момент мог сбиться в сторону его наиболее тёмных и зловещих форм, скатившись вниз по лестнице, которая ведёт от любви к странностям – к любви к эксцентричности и затем к извращённости. «Фантастес» был вполне сознательно создан как романтическое произведение; но тут была разница. В то время ничто не было дальше от моих мыслей, чем христианство, и потому я не имел никакого понятия о том, что это была за разница. Я просто осознавал, что если этот новый мир был странным, но в то же время был уютным и скромным; что если это был сон, то это был сон, в котором, по крайней мере, чувствуешь себя необычайно бодрствующим; что во всей книге было нечто вроде прохладной, утренней невинности, а также, бесспорно, определённое качество Смерти, благой Смерти. Что эта книга сделала со мной? Она обратила в христианство, даже крестила (там, где вошла Смерть) моё воображение. Она никак не повлияла ни на мой интеллект, ни (в то время) на мою совесть. Этот поворот произойдёт намного позже и под влиянием многих других книг и людей. Но когда этот процесс завершился – под этим я имею в виду, конечно, «когда он по-настоящему начался» – я обнаружил, что я всё ещё остался с Макдональдом и что он сопровождал меня на всём моём пути, и что теперь я наконец-то стал готов выслушать от него многое, что он не мог сказать мне в нашу первую встречу. Но, в определённом смысле, теперь он рассказывал мне то же самое, что он говорил с самого начала. Не стоял вопрос о том, чтобы пробраться к ядру и отбросить кожуру; не стоял вопрос о позолоченной пилюле. Вся пилюля была из чистого золота.

Качества, которые очаровали меня в его воображаемых мирах, оказались качества нашей настоящей вселенной – божественной, волшебной, ужасающей и исступлённой действительности, в которой все мы живем. Должно быть, я был бы шокирован, если бы в годы отрочества мне сказали, что то, что я научился любить в «Фантастесе» – это добродетель. Но теперь, когда я знаю, то вижу, что здесь не было обмана. Обман – это всё остальное вокруг: обман – в том прозаическом морализме, который ограничивает добродетель сферами Закона и Долга, который никогда не позволяет нам почувствовать свежий ветер, дующий в лицо из «страны праведности», никогда не приоткрывает ту неуловимую Форму, которая, однажды увиденная, неизбежно станет желанной всеми способами, кроме чувственного желания – ту вещь, которая, говоря словами Сапфо, «более золотая, чем золото».

К.С. Льюис о философии мифа и месте Макдональда в ней:

Если мы определяем литературу как искусство, оперирующее со словами, то Макдональду нет места в её первом эшелоне, а может быть, и во втором. У него на самом деле есть пассажи, многие из которых вошли в это собрание, в которых мудрость и (я осмеливаюсь назвать её так) святость, которые были в нём, торжествуют и даже выжигают низшие элементы его стиля: выражения становятся точными, весомыми, экономными, приобретая острые края. Но он недолго удерживается на этом уровне. Текстура его сочинений невыразительна, а местами неуклюжа. Худшие традиции церковных проповедей сказались на ней; иногда сказывается нонконформистское многословие, иногда – старинная шотландская слабость к цветистым украшениям (она проходит сквозь шотландскую литературу от Данбара до романа «Уэверли»), иногда – переслащённость, заимствованная у Новалиса. Но этого недостаточно даже для того, чтобы литературная критика отделалась от него. Что получается у него лучше всего, так это фэнтези – фэнтези, которое зависает посередине между аллегорией и мифопоэйей. И это, на мой взгляд, получалось у него лучше, чем у кого бы то ни было. Критическая проблема, с которой мы сталкиваемся – является ли это искусство, искусство мифотворчества, разновидностью литературы. Возражение против отнесения его к литературе заключается в том, что Миф, в сущности, вообще существует не в виде слов. Мы все согласны, что история Бальдра – великий миф, вещь неистощимой ценности. Но о чьей версии, о чьих словах мы думаем, когда говорим об этом?

Со своей стороны, мой ответ таков, что я не думаю о чьих бы то ни было словах. Ни один поэт, насколько я знаю или могу припомнить, не рассказал эту историю в высшей степени хорошо. Я не думаю ни о какой частной версии этого мифа. Если история где-то и воплощается в слова, то это почти случайность.

Что действительно радует и питает меня, так это частный пример событий, который точно так же радовал и питал бы меня, если бы он достиг меня каким-либо иным путём, вовсе без слов – например, через пантомиму или фильм. И я нахожу, что это верно для всех историй такого рода. Когда я думаю об истории аргонавтов и восхваляю её, я не восхваляю ни Аполлония Родосского (которого я так и не закончил читать), ни Кингсли (которого я забыл), ни даже Морриса, хотя я считаю его версию очень приятной поэмой. В этом отношении истории мифического типа находятся на противоположном полюсе от лирической поэзии. Если вы попробуете взять «тему» стихотворения Китса «Соловей» в отрыве от слов, в которых он воплотил её, вы обнаружите, что говорите практически ни о чём. Форма и содержание могут быть в данном случае отделены друг от друга только в фальшивой абстракции. Но в мифе – в истории, где имеет значение только чистый образец событий – это не так. Любые средства коммуникации, которые сумеют уложить эти события в нашем воображении, достигают цели, как мы говорим. После этого вы можете отбросить средства коммуникации. Конечно, если средства коммуникации – слова, то желательно, чтобы письмо, в котором сообщаются важные новости, было написано чисто. Но это лишь вопрос удобства; ибо письмо в любом случае отправится в мусорную корзину сразу, как только вы усвоите его содержание, а слова (которые мог изобрести Ламприер) будут забыты сразу, как только вы усвоите Миф. В поэзии слова – это тело, а «тема» или «содержание» – душа. Но в мифе воображаемые события – это тело, а нечто невыразимое – душа: слов, или пантомима, или фильм, или серия картинок в данном случае – даже не одежды, а немногим более чем телефон. Несколько лет назад я получил доказательство этому, когда я сначала услышал о «Замке» Кафки в разговоре, а потом прочитал книгу. Чтение ничего не прибавило. Я уже усвоил миф, который один лишь имел значение.

Большинство мифов были созданы в доисторические времена и, я предполагаю, они вообще не были сознательно созданы индивидуумами. Но даже здесь и сейчас в современном мире появляются гении – Кафки и Новалисы – которые сочиняют такие истории. Макдональд – величайший гений этого рода, которого я знаю. Но я не знаю, к какой категории отнести такого гения. Назвать его литературным гением – неудовлетворительно, поскольку это может сосуществовать с низким качеством словесного искусства – даже не так: поскольку его связь со словами вообще оказывается чисто внешней и, в определенном смысле, случайной. Нельзя уложить его и ни в какой другой вид искусств. Дело выглядит так, как будто существует искусство, или дар, который критика по большей части игнорировала. Это может быть даже одно из величайших искусств, ибо оно производит творения, которые дают нам (при первом знакомстве с ними) столько же наслаждения и (после длительного знакомства) столько же мудрости и силы, сколько произведения величайших поэтов. В некотором роде оно более родственно музыке, чем поэзии – или, по крайней мере, чем большей части поэзии. Оно выходит за пределы выражения вещей, которые мы уже почувствовали. Оно пробуждает в нас ощущения, которые мы никогда не испытывали и не предвосхищали ранее, как будто мы выломились из нашего нормального состояния сознания, и «безумные радости не обещаны нам с рождения». Оно проникает под кожу, задевает нас глубже, чем наши мысли или даже наши страсти, ставит под вопрос старейшие уверенности, покуда все вопросы не будут вновь открыты, а в целом потрясает нас, заставляя бодрствовать полнее, чем мы делаем на протяжении большей части своей жизни. Именно в этом мифопоэтическом искусстве и выделяется Макдональд.

Дин Харди в книге "Пробуждая мёртвых: Джордж Макдональд как философ, мистик и апологет" (это фактически его кандидатская диссертация) системно доказывает принадлежность Макдональда к панентеизму в том же смысле, в каком панентеистами были Плотин, Прокл, Ареопагит, Эриугена, Кузанец, Новалис, Шеллинг или наши Соловьев, Флоренский, Карсавин. Подчёркивая отличие любого христианского неоплатонизма от собственно Платона (которому было неведомо телесное воплощение божества), Харди выводит разговор на символистский характер всякого христианского неоплатонизма. И тут мы упираемся в Лосева, который, как в вышедшей новой статье показывает Елена Тахо-Годи, понимал символизм как вечную традиционно-неоплатоническую диалектическую философию, отличая его от частных исторических проявлений (как-то немецкий романтизм, русский литературный символизм рубежа XIX-XX вв. и проч.).

Вот что писал Лосев в малоизвестной статье "Имяславие":

"Цель имяславия в диалектически-антиномическом выведении основных категорий: сущности, идеи и т.д. В качестве образца тут могут служить учение Плотина о трёх мировых субстанциях или триадическая диалектика Прокла. Имяславие предстает здесь как строжайше выводимая система категорий, форма соединения которой с непосредственной мистикой молитвы является типичнейшим признаком могучих систем неоплатонизма. Новоевропейская метафизика в сравнении с ними – это жалкое вырождение как в отношении диалектики, так и в отношении мистики".

Собственно, философия Макдональда была таким отчаянным традиционалистским рывком прочь от Модерна в сторону традиционного неоплатонизма (и, конечно, с элементами имяславия).

Кстати, о названии книги Харди "Пробуждая мертвых". В одном из произведений Макдональда сказано об академических теологах: "Оставьте мёртвых погребать своих мертвецов, оставьте мёртвых учить своих мертвецов. Я же стану будить мёртвых". Этот импульс, направленный на прохождение ступеней инициации на пути к теозису через смерть и воскресение, лежит в основе всей апологетики Макдональда. В таких романах, как "Лилит" (но не только), речь прямо идёт о том, что посмертный сон грешников завершится новым пробуждением.

Сопоставляя линию, ведущую от незабвенного Новалиса (на самом деле от Гамана, который первым сформулировал христоцентричность антропологии и гносеологии) к Макдональду, мы можем понять её значение в свете указания Лосева из той же статьи:

"Должны быть исключены как всякая формально-логическая система типа сенсуализма, рационализма, кантианства, неокантианства, аристотелизма и т. д., так и всякая абстрактно-метафизическая система картезианского, лейбницеанского, да и всякого другого спиритуалистического толка. Имяславие возможно лишь как строгий диалектический платонизм типа Плотина или Прокла".

Кстати, тут Лосев добавлял, что в России это значило отвергнуть крайности и перекосы рационализма Евгения Трубецкого и спиритуализма Льва Лопатина и развивать царский путь классической философии, т.е. диалектику Соловьева (прежде всего там, где сам Соловьев её так и не успел развить вовсе).

Комментарии (0)