Великое Делание Новалиса

Новалис, умерший 25 марта 1801 года, – не просто наш незабвенный магистр. Он тот, чьи краткие сочинения представляют собой концентрированное выражение традиционалистской антропологии, космологии и натурфилософии. Новалис – если и не корень (ему прямо предшествовали божественный Гаман, "волхв с Севера", и великолепный Гемстергейс), то ствол того дерева, которое дало потом так много ветвей и плодов в 19-20 веках.

Прямыми наследниками Новалиса являются и Кольридж, и Карлейль, и Джордж Макдональд, и Ф. Шлегель, и Шеллинг, и Ст. Георге, и Шпанн, и Юнгер, и Соловьёв, и Флоренский, и Лосев, и Микушевич.

Толкиен – также несомненный преемник Новалиса, особенно через посредство Макдональда, чей "Фантастес" содержит эпиграфы к главам из Новалиса и который сам перевёл "Гимны к ночи" на английский.

Кроме того, в линии Новалис – Макдональд – Толкиен присутствует и сознательное обращение к алхимическому символизму, что заслуживает отдельного упоминания.

В "Генрихе фон Офтердингене" и других сочинениях Новалиса присутствует немало аллюзий на алхимические операции, хотя было бы преувеличением сводить роман только к ним. Но ведь и Толкиен хотя бы немного, но изучал алхимию (добавим, что он чтил Чосера, который сам занимался Царским Искусством и оставил намёки на это в "Кентерберийских рассказах").

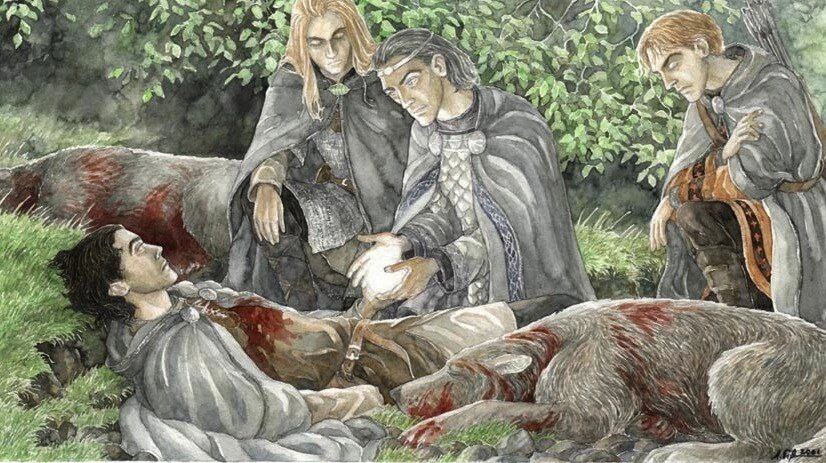

Нам уже приходилось обращать внимание на некоторые, по-видимому, всё-таки единичные, образы в сочинениях Толкиена, взятые из алхимического символизма (один из ярчайших примеров - крылатая корона Гондора). Но, пожалуй, самый бесспорный пример, встречающийся в трудах многих алхимиков – это схватка Пса с Запада и Волка с Востока, в результате которой наружу обретается драгоценный Камень. Об этом писал Клод д'Иже (о хорасанском Волке и Псе); а вот как пятью веками ранее ту же операцию описывали в трактате неопифагорейской школы Великого Делания – Turba philosophorum. Реплика Платона в нем гласит:

"Я прошел по многочисленным путям, и всегда с моим Псом рядом. Волк приходит с Востока, а я с моим Псом прихожу с Запада. Волк кусает Пса, а Пёс – Волка, и оба, взбесившись, убивают друг друга, и из них происходит великий Яд, а затем Противоядие. Это Камень, скрытый как от людей, так и от демонов".

Совпадение с известной историей Хуана и Кархарота стопроцентное – и ведь это лишь одно из многих.

Как известно, Великое Делание предполагает обязательно одновременную внутреннюю работу с собой и внешнюю работу с материей, ибо душа и тело неразделимы при трансмутации.

О внутренней оперативной работе Новалис говорил так:

В мире внешнем нигде не найти философского камня,Мудрый обрящет его только в самом же себе.Благоразумный адепт эликсирами пренебрегает,И превращает он всё в чистое золото, в жизнь.В нем таится король, в нем священная колба дымится,Дельфы в нем. Он постиг мудрость: себя ты познай!

«Мы – геологи»

Новалис как геолог вёл оперативную работу в шахтах. Был инспектором горняков, как и многие в его семье. Они даже свою мать звали "Fundgrube", то есть рудник. На день рождения маме Новалис написал следующее:

ШАХТА АВГУСТАК сорок девятому дню рождения (5 октября 1798 г.)Счастья тебе наверху, руда!Почти полстолетья ты молода.Месторожденье знатных пород,Погожим ты делаешь каждый годХрани же с каждым отпрыском связь,На благо горняку ветвясь.

Труды Новалиса полны размышлений о прожилках руды, созревании металлов под землёй, о разноцветных каменных садах в шахтах. В камнях Новалис чуял подлинный дух. Внутренняя работа над собой при оперативном эзотеризме неотъемлема от внешней работы горняка, штейгера либо строителя, каменщика.

Вот почему духовный рост Новалиса совершался по мне его подземной работы с кайлом и обнаружения новых минеральных жил. Внешнее и внутреннее отображали друг друга символически.

Вообще "мы – геологи" – это некий тайный пароль части традиционалистских классиков. Флоренский с детства и до последних лет постоянно занимался геологическими пластами, рассматривая их как символ залегания пластов в собственной душе, а также историко-культурных пластов целых стран.

Да и, к примеру, Рëскин отлично смотрелся с инструментами в руке посреди дикого камня. Пять раз я въезжал через Врата Оксфордшира, где шоссе прорезает насквозь каменную гряду и видны все пласты – и всякий раз мне чудилось, будто сам Рëскин работал здесь киркой.

Но именно Новалис стоит у истоков геологической парадигмы традиционалистского мышления. Именно под его влиянием Шеллинг стал рассматривать уровни самосознания камней.

Практическая софиология Новалиса

Никто не обязан верить людям на слово. Верить можно и нужно только тем, кто доказывает верность своих слов делами, жизнью и особенно смертью. Вот почему Новалис, вся жизнь и смерть которого совпадали с его метафизикой и мифом, является нашим незабвенным учителем.

Микушевич отмечает:

"Уникальная особенность Новалиса — упоительное, экстатическое жизнеутверждение, которому нисколько не мешает полное отсутствие иллюзий относительно собственной неизлечимой болезни и неизбежной смерти. Напротив, жизнелюбие Новалиса усугубляется приближением смерти. Смерть как будто опьяняет его, придавая вкус уходящей, но непреходящей жизни. Новалис пишет: «Жизнь — начало смерти. Жизнь дана лишь ради смерти. Смерть — одновременно окончание и начало, одновременно разлука и ближайшее самосочетание. Смертью завершается ограничение» («die Reduktion». Слово это может означать также «восстановление»). И это не просто теоретическая декларация или мистический парадокс. Абсолютный синтез жизни и смерти реально осуществляется в поэзии Новалиса, и смерть становится для него не только окончанием, но и началом, когда не остается ничего, кроме поэзии. Вот почему ни одно произведение Новалиса не заканчивается: его продолжение следует за пределами жизни".

Микушевич: "Трудно найти другого поэта, чья биография с такой магической буквальностью, как биография Новалиса, соответствовала бы стиху В.А. Жуковского: «Жизнь и поэзия одно». Жизнь Новалиса то и дело впадает в поэзию, а поэзия возвращается в жизнь, и на разных уровнях повторяется все та же ситуация мифического предвосхищения, обнаруживающая все новые и новые параметры. Среди этих поэтических уровней затеряна реальная биография поэта, и его краткое жизнеописание со всей своей документальной достоверностью читается как романтическая новелла, написанная романтиком же при всех реалистических подробностях."

Всё учение Новалиса (как и тех классиков, о ком я писал раньше: например, Гоголя, Соловьёва, Флоренского, Генона, Толкиена, Уильямса, Юнгера...) было реализовано в его собственной жизни.

Это касается и воплощения поэзии и философии в реальность естественнонаучную, физико-геологическую, и в реальность социально-политическую, и в реальность экклесиологическую, церковную. Но краеугольным камнем этой практики у Новалиса была практическая софиология. Он с такой яркостью обрисовал свой опыт общения с Софией и характер её отношений со Христом, что все последующие социологи, по сути, лишь воплощали в собственной жизни вариации на темы новалисовской софиологии. "Святыня сердца вверена Софии".

Магический реализм Новалиса

В ранние годы, изучая первые труды Фихте, Новалис называл свою философию магическим идеализмом, настаивая, в отличие от самого Фихте как последыша Канта, на физической реализации Я в не-Я.

Но в последние годы жизни Новалис плавно, но уверенно отходит от этой концепции в сторону идеал-реализма, или "мистического реализма", который уже обязательно предполагает воплощение через вселенскую, кафолическую, православную Церковь. Отсюда вырастает "Христианство, или Европа" Новалиса (название этого труда, убийственно критикующего Реформацию и Модерн, дано издателями уже после смерти автора).

Самое удивительное, что 130 лет спустя, в философских трудах 1920-х годов, молодой Юлиус Эвола будет буквально повторять концепцию именно раннего, незрелого фихтеанского Новалиса, называя себя тоже магическим идеалистом и постепенно выходя на горизонт физической реализации Я в не-Я. Только Эвола далеко от этой стадии так и не ушёл, в этом плане можно сожалеть, что он не смог повторить эволюцию Новалиса.

Новалис:

У христианства три проявления. Одно из них — оплодотворяющая стихия, радующая и радующаяся в любой религии. Другое его проявление — посредничество вообще как вера в способность всего земного стать вином и хлебом вечной жизни. Третье проявление христианства — вера в Христа, в Богоматерь и в святых. Выбрав одно из этих проявлений, вы выбираете так или иначе все три, становясь тем самым христианами и членами единой, вечной, несказанно счастливой общины.

В начале ХХ века у нас особенно много о Новалисе писал Вяч. Иванов. Он как раз, споря с Жирмунским, первым обратил внимание на полное раскрытие философии Новалиса в его последние годы.

И уже тогда, в 1914 году, Вяч. Иванов бросил фразу о том, что тараном Просвещения и французской революции было "экзотерическое масонство", которое он называл дегенеративным. Речь о всё тех же спекулятивных ложах, как английских, так и итало-французского Великого Востока, куда Иванова напрасно звал М. Ковалевский.

Им Иванов противопоставлял то, что он называл розенкрейцерством, к которому относил и Новалиса. Исторически буквально Иванов неправ: Новалис не входил ни в какие РК организации и даже сам никогда не прибегал к символике РК (но просто Иванову очень этого хотелось, чтобы привязать тему к Блоку и Ко).

Но по существу вопроса – о противопоставлении традиционных оперативных и либеральных спекулятивных лож – он скорее прав. Через пару десятков лет после лекций Иванова появятся статьи Генона и Эволы, раскрывающие данную тему.

Немецкая исследовательница Лена Силард отмечает, что Вяч. Иванову был чужд естественнонаучный, реалистический компонент в оперативной деятельности Новалиса. Напротив, математические тезисы Новалиса были восприняты и развиты в аритмологии проф. Н.В. Бугаева (отца Андрея Белого) и лучшего из его учеников – Павла Флоренского.

Соотношение оперативного и спекулятивного, впрочем, было известно уже Аристотелю, который противопоставлял формальное знание – mathein ("матезис") и оперативное страдание участников мистерий – pathein ("пафос").

Потому-то Новалис – не просто поэт, но математик, физик, электрик, геолог, инженер, инспектор шахт, а своего учителя-горняка Вернера он описал в "Генрихе фон Офтердингене" как оперативного Мастера.

Пророк природы

Новалис называл поэта пророком природы, раскрывающим ее тайны людям. Он указывал: "Поэзия – героиня философии. Философия возводит поэзию в первопринцип. Она раскрывает значение поэзии. Философия является теорией поэзии. Она показывает, что такое поэзия, что она есть одно и всё (hen kai pan)".

Дело Новалиса продолжил Фридрих Шлегель: "Поэзия – язык религии и богов. Узнать жреца можно только одним способом: он говорит поэзией. Чистая поэзия пригодна только к одному – служению богам. Кто религиозен, говорит поэзией. Поэзия религиознее, чем сама религия. Поэзия без философии становится пустой и поверхностной. Философия без поэзии бездейственна и вырождается в варварство".

Открывший историю

Новалис ещё заложил основы и традиционалистской философии истории (его вклад был не первым, но одним из основных). Недаром отзвуки его тезисов будут слышны и у Карсавина, и у Отмара Шпанна, чья книга начинается с посвящения: "Шеллингу и Новалису, вновь открывшим историю".

Какие же задачи ставит Новалис историкам?

"Настоящий вкус к человеческой истории вырабатывается с возрастом, и спокойное воздействие воспоминаний для него благотворнее сокрушительных впечатлений, оставляемых современностью. Связь между ближайшими событиями едва уловима, тем удивительнее взаимность отдаленного; и лишь тогда, когда обозреваешь долгую череду, не истолковывая всего буквально, но и не подменяя стройного течения путаницей своевольных домыслов, усматриваешь в былом и в будущем звенья сокровенной цепи и видишь, как слагается история из упования и воспоминания.

Но только тому, для кого предыстория не канула в забвение, дано открыть простой устав истории. Нам доступны лишь приблизительные, удручающие формулы, и мы довольны, когда нам удается хотя бы для себя самих подыскать сносное предписание, сколько-нибудь разъясняющее нам нашу собственную недолгую жизнь. Мне, пожалуй, позволительно утверждать: пристальное исследование жизни в разных судьбах всегда вознаграждается проникновенным, вечно новым удовлетворением, никакая другая мысль не возносит нас так высоко над мирским злом.

В юности история возбуждает любопытство и читают ее для развлечения, как сказку; для зрелого возраста история — небесная утешительница и благожелательная наставница, которая своими мудрыми беседами бережно ведет нас к более возвышенному и более пространному поприщу, являя нам иной мир в отчетливых картинах.

Церковь — жилище истории, кладбище — цветник ее символов. Писать историю подобает лишь богобоязненным старцам, уже изжившим свою собственную историю и уповающим только на то, что для них найдется место в цветнике. В таких писаниях не будет пасмурного уныния; напротив, луч свыше придаст всему вернейшее прекраснейшее освещение, и над этими таинственно-взволнованными водами будет носиться Святой Дух."

Хотя проблема соотношения истории и мифа (поэзии) поставлена еще Аристотелем (история описывает случайное и не показательное, литература - типичное и главное), Новалис глубоко прорабатывает эту тему:

"К сожалению, и те, кто берется записывать свершения и перипетии своего времени, не утруждают себя раздумьями о том, как лучше разрешить свою задачу, не пытаются придать своим свидетельствам законченность и соразмерность, а выделяют и сочетают разрозненное как Бог на душу положит.

Недолго удостовериться на собственном опыте: отчетливо и связно описываешь лишь то, что сам изведал, когда видишь перед собой истоки, череду подробностей, целенаправленность и предназначение; иначе вместо описания получится беспорядочное нагромождение недомолвок. Велите ребенку обрисовать машину, заставьте крестьянина рассказать о корабле, и, разумеется, никто не найдет в их словах никакого проку, ровным счетом ничего поучительного; так и большинство летописцев, среди них искушенные повествователи, прямо-таки удручают подробностями, опуская при этом как раз достопамятное, без чего история не история; и вместо восхитительного, назидательного целого остается множество бессвязных происшествий.

Если толком все это обдумать, представляется, что историку нельзя не быть поэтом, так как никто, кроме поэта, не владеет искусством безошибочно сочетать события. В поэтических повествованиях и фантазиях меня всегда услаждала и умиротворяла отзывчивая чуткость, которой доступен таинственный дух жизни. Ученые хроники менее достоверны, чем такие сказки. Пусть лица со своими судьбами вымышлены, они вымышлены в таком духе, что сам вымысел приобретает естественность и достоверность. Когда урок радует нас, не все ли нам равно, существовали или нет лица, чья судьба так напоминает нашу.

Мы жаждем постигнуть в исторических явлениях ясный возвышенный смысл, и, если наша жажда утолена, мы готовы пренебречь такими случайностями, как действительное существование внешних фигур, в которых этот смысл проявляется."

Государственные заветы Новалиса

Новалис активно разрабатывал и философию войны. Сегодня это особенно актуально, когда многие наши коллеги-философы отмечают, что десятки лет подряд в советской и постсоветской России философию войны почти никто не развивал. Пришлось начинать всё с начала. Поэтому вновь послушаем Новалиса:

"Человеку подобает пасть от руки человека; это достойнее, чем умереть по произволу рока. Человек ищет смерти. Воитель жаждет подвига и славы — в этом его жизнь. Тень павшего воителя жива. Воинский дух — упоение смертью. Война обосновалась на земле. Земля обречена войне."

На русском языке "Фрагменты" Новалиса издавались выборочно (перевод Вольского и несколько разрозненных анонимных переводов в Интернете) и по непонятному принципу выборки, а потому переведено не всё. Между тем там есть, например, и сакральная геополитика (Ли Лин отдыхает):

Die Geognosten glauben, daß der physische Schwerpunkt unter Fetz und Marocco liege. Goethe als Anthropognost meynt im Meister, der intellektuelle Schwerpunkt liege unter der Deutschen Nazion.

Гëте недолюбливал романтиков, но это никогда не распространялось на Новалиса. О нём Гëте говорил: "Он мог бы быть императором".

От философии войны Новалиса обратимся хотя бы вкратце к его гибеллинской философии политики и Империи.

Из Фрагментов Новалиса.

"Каждый гражданин государства является государственным чиновником. Доходы он получает только в качестве такового. Абсолютно неправильно считать короля первым чиновником государства. Король не является гражданином государства, а потому не является государственным чиновником".

"Король – такой же жизненный принцип для государства, как солнце – для солнечной системы. Вокруг этого принципа сосредоточивается высшая жизнь государства, его световая атмосфера. В гражданине она более или менее минерализуется..."

"Король и королева защищат монархию лучше, чем 200-тысячная армия".

"Большая ошибка наших государств в том, что государства почти не видно. Государство должно быть видимо везде, каждый человек – считаться гражданином. Введение значков и мундиров представляется мне вполне допустимым. Кто считает всё это ничтожным, не понимает своеобразия нашей природы".

"Государству надо платить налоги с таким же чувством, с каким даришь цветы возлюбленной".

Вспомним ещё государственные заветы незабвенного Новалиса.

"Цветущая страна является художественным произведением более царственным, чем парк... Страна, услаждающая ум и сердце, могла бы стать немецким изобретением; ее изобретатель стал бы королем изобретателей".

"Настоящий государь – это художник художников, т.е. директор художников. Каждый человек должен быть художником. Всё может стать художественным творчеством".

"Не следует ли предпочесть такое правление, при котором крестьянин больше бы радовался куску заплесневелого хлеба, чем жаркому, и от всего сердца благодарил Бога за счастье родиться в этой стране?"

"Германский дух не ограничивается каким-либо одним государством, как и романский, эллинский или британский, - речь идет об общечеловеческих типах, которые в каком-то определенном месте просто возобладали над остальными и сделались всеобщими. Немецкость есть подлинная народность, а потому - идеал".

"Интеллектуальный центр тяжести мира лежит под Германией".

Комментарии (0)