Масонская башня

Прогуливающегося по залитой апрельским солнцем Москве со всех сторон подкарауливает алхимическая символика масонских домов XIX (реже XVIII) в. Но москвичи настолько привыкли к ней, как к должному, что попросту не замечают ее. Известный детективный совет Эдгара По — «прячь на видном месте» — применим к интересующему нас предмету как нельзя лучше

Московская городская архитектура крайне — может быть, в самом дурном смысле этого слова — «непровинциальна», а стало быть, даже высокая герметика здесь всегда облекалась в ризы профессионального искусства, неизбежно сопряженного с европейскими заимствованиями. Особенно губительные для исконной русской герметики образцы архитектуры ведут свое происхождение от мастеров Италии. Трудно даже представить себе, насколько итальянцы испоганили нашу аутентичную символику. Наша старая московская архитектура, имеющая свои корни во Владимиро-Суздальской Руси, в том числе церковная, будучи признанной «творением варваров», безжалостно сносилась. Взамен ее воцарялась «европейская гармония», влекущая за собой как шлейф и западно-европейскую, позднюю на тот момент, а значит, неуниверсальную герметическую символику. Европа выдавала себя за норму культуры. Это же касалось и герметической символики.

Герметическая символика Москвы столь планомерно уничтожалась, что едва ли мы наберем в современной московской архитектуре более двух-трех десятков образцов такого рода ранее XIX — второй половины XVIII вв.

Крайне любопытную роль в качестве носителя — тоже не слишком ранней символики, уже пропитанной западными околомасонскими влияниями, — играет так называемое «нарышкинское барокко». Ныне принято считать само понятие не вполне корректным, поскольку барокко применительно к Европе — хорошо изученный стиль, его атрибуция весьма четка, у этого стиля есть свои философские следствия, точнее, за этим стилем скрывается определенный философский фон, что выявляется в книге «Складка. Лейбниц и барокко» постмодернистского исследователя Жиля Делёза. «Нарышкинское барокко», «московское барокко» или даже «петровское барокко» — проблемные определения. Во всяком случае, коли речь заходит о конкретных интересующих нас архитектурных объектах, таких, например, как знаменитая Меншикова башня. Уж слишком здесь много эклектики, по соображению европоцентричных «искусствологов» — как определял свою профессию философа архитектурных артефактов Ю.А. Пелевин, у которого мы в свое время учились разбирать язык отечественной архитектуры. «Русское барокко», дескать, впитало в себя и черты Ренессанса, и маньеризма. Подобного рода исследователи скорее неправы, чем правы. Ведь наш национальный стиль, предшествовавший возникновению этого явления, радикально отличался от того, что пришло ему на смену. Этот новый стиль был похож на барокко, но имел несомненные черты предшествующего ему русского национального стиля. А стало быть, мы ничем не погрешим против истины, если будем пользоваться термином «нарышкинское барокко», то есть «как бы барокко», «барокко, но не такое, как на Западе» — сколь бы эклектичным ни был этот стиль, барокко в нем было «мэйнстримом».

Меншикова башня — церковь Архангела Гавриила, находящаяся в московском переулке, называемом ныне Архангельским — безусловно, топос, овеянный легендами самого разного свойства.

Построена она была в 1707 г. по заказу Александра Меншикова, откуда и ведет свое название. Строил Иван Зарудный, но под наблюдением итальянского архитектора Доменико Трезини. В постройке также принимали участие каменотесы из Костромы и Ярославля — авторы лепнины, как мы полагаем. На месте этого храма и прежде находилось церковное строение, сначала деревянное, XVI в., затем каменное — относящееся к половине XVII в. Меншиков сначала перестроил это последнее, а потом приказал снести. Новый храм представлял собой пятиярусную башню высотой 81 м., сравнявшись по высоте с кремлевской колокольней Ивана Великого. Два верхние восьмерика были выполнены из дерева. Надо всем зданием возвышался 30-метровый шпиль с флюгером в виде ангела.

В 1723 г. в храм ударила молния, снеся верхние ярусы. В народе говорили, что это было наказанием за гордыню Меншикова, дерзнувшего построить свою «башню» на метр выше царственной колокольни Московского Кремля.

Некогда верхние ярусы храма были украшены скульптурами, но они также погибли после крушения 1723 г. В 70-е годы XVIII в. храм был восстановлен, за вычетом скульптур, каковые, вероятно, могли бы нам рассказать многое. Считается, что тогда же была заменена и лепная отделка храма, которая как раз и представляется нам наиболее любопытной.

Народная легенда дорисовывает детали: «священник церкви Архангела Гавриила после вечерни присел на паперть передохнуть, но вдруг упал и тут же умер. На следующий день, когда его тело понесли в храм на отпевание, прямо над церковью внезапно нависла небольшая туча, трижды прогремел гром, и с последним ударом молния зажгла купол. Страшный пожар продолжался два часа, и его не могли потушить из-за очень большой высоты башни. Верх башни целиком сгорел, и на землю обрушились 50 колоколов, раздавив много людей, спасавших от огня церковную утварь». Но не следует забывать, что никаких колоколов наверху башни никогда не было. Разве что механизм часов с боем, доставленных сюда из Англии. Впрочем, эта деталь скорее подтверждает легенду, нежели опровергает ее.

Существует также легенда, что в конце XVIII в. здесь собирались масоны, потому церковь была украшена соответствующими символами, каковые, впрочем, просуществовали недолго, будучи сбитыми в половине XIX в. по распоряжению митрополита Филарета. Впрочем, как мы полагаем, часть этой символики существует по сей день. Вопрос лишь в ее датировке. А вопрос этот крайне непраздный.

Само имя «Иван Зарудный» с точки зрения фонетической кабалы выглядит неслучайным. Впрочем, вряд ли речь здесь идет о намеренном упоминании вымышленного имени. Такое предположение слишком легко опровергаемо. Скорее всего, здесь мы, как всегда, сталкиваемся с намеками самой истории, представляющей собой, если приглядеться, связный криптографический герметический текст.

«Зарудный» — это тот, кто отправлен за рудой, иначе говоря, за Первоматерией, из которой приготавливается Философский Камень. Учитывая такое наше замечание, следует предположить, что речь мы дальше поведем о чем-то необычном. Вероятнее всего, о герметическом символизме «Меншиковой башни».

Действительно, храм, воздвигнутый повелением петровского сподвижника, изобилует символической лепниной. По виду экзотерической, но при подготовленном взгляде обнажается ее эзотеризм.

Лепнина густо покрывает первый — и частично второй — ярусы храма. И первый же сюжет мы встречаем над южным порталом, со стороны нынешнего входа на территорию храма.

Вот парадокс! В яслях Рождества — хотя, судя по тому, что храм посвящен Архангелу Гавриилу, нам скорее должен был бы предстать сюжет Благовещения — мы видем две женские фигуры, облеченные в солнечные нимбы. Обе женщины беременны, судя по символически проступающим на их животах младенческим фигурам.

Женщина слева, кажется, даже прячет младенца за краем своего одеяния. Сверху — три пухлощекие крылатые головы — скорее всего Троица, изображенная в соответствии с духом времени. Центральная голова, по видимости Бога-Отца, — бородата; по левую руку от нее — справа от зрителя, — по видимости, Святой Дух. На своих крыльях они несут младенца-Христа с солнечным нимбом на грубый, необработанный камень, напоминающий алтарь. Возможно, здесь контаминированы единовременно Благовещение и встреча Богородицы с Елисавет. Но как тогда объяснить головы высовывающиеся из яслей слева двух кобыл? Или, тем паче, хвост, донельзя напоминающий змеиный, ускользающий вправо, где также находятся ясли? Если это ко всему прочему еще и Рождество, то действительно, зачем скульптору понадобился змеиный хвост, обозначающий не только наш тайный меркурий, но и конспирологическое влияние ордена Мелюзины, женщины-змеи? Как мы полагаем, это прямая символическая диверсия. Более того, крылатые фигуры ангелов, распростершиеся снизу, конфигурацией своих тел напоминают льва и русалку. Причем ангел-русалка прикрывает рукою свою грудь, чтобы его половая принадлежность была неочевидной, как и положено ангелу. Итак, перед нами герметический сюжет, спрятавшийся, благодаря своей недосягаемой для невооруженного взгляда высоте, от нареканий в своей «неканоничности». В связи со сказанным, напомним, что наша ртуть имеет двойное солнечное и златоносное естество. Таков же и порождаемый сим естеством Камень, одаренный тремя добродетелями.

Ангел южного портала, расположившийся между двумя колоннами, как раз над входными дверями с севера, держит в своих руках живоносную поросль. Это цветущая ветвь, скорее всего акации, — знак нашего Растительного Камня. Ведь наш Камень — минерал только по названию. Одно крыло ангела опущено долу, другое простерто вверх в точном соответствии с указанием Гермеса Трисмегиста: «То, что внизу, подобно тому, что наверху, то, что вверху, подобно тому, что внизу, дабы свершилось Чудо Единого». Но это также весьма четкое указание на необходимость равномерного огня во время Делания. Его нельзя поднимать слишком высоко, но также нельзя уменьшать его жар. Прямо за ангелом видем две поросли — акации и дуба. Дуб — иероглиф первоматерии («старый дуплистый дуб Фламеля»), акация же — символ воскресения, это древо, процветшее на могиле мастера Хирама.

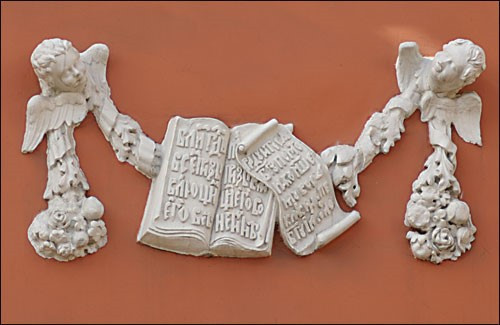

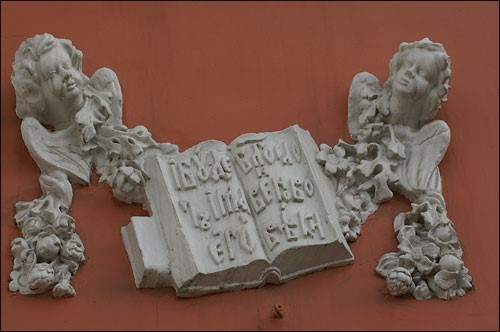

Прочие сюжеты южного портала представляют собой отверстые книги и филактерии, несомые двумя крылатоголовыми ангелами с тошнотворными чертами лиц даунов. Ангелы простирают крыла свои, а также исторгают розовые кусты и прочие символические предметы. Таковое изображение ангелов является несомненным продуктом западноевропейского влияния. Надписи на книгах и филактериях довольно разборчивы, но изобилуют таким числом сокращений, что читать их почти невозможно. Что поняли — прочли, обнаружив, что это цитаты из Псалмов. Разберем лишь некоторые из надписаний.

Первый же предстающий нам на южном портале сюжет представляет заимствованный из Псалмов текст одного из вседневных антифонов: «яко Бог велий Господь, и Царь велий по всей земли». Но слева под раскрытой книгой утаилась книга закрытая (иероглиф необработанной материи), что указывает на эзотерическое толкование этой фразы. Поэтому читаем то, что написано перед этим стихом: «во псалмех воскликнем Ему». Речь, таким образом, идет о музыкальном искусстве — так Адепты иносказательно именовали краткий, сухой путь.

Отверстая книга еще одного из сюжетов гласит: «близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине» (Пс. 144). Это очень тонкий намек на всеобщую очевидность и одновременно тайну Первоматерии. Филактерия, частично перекрывающая книгу, из-за чего автор лепных фигур, возможно, неслучайно, решился перенести часть текста с левой страницы на правую, требует от нас: «радуйтеся Богу помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю» (Пс. 80). Филактерия накрывает текст справа, значит, нужно смотреть продолжение псалма: «приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гусльми; вострубите в новомесячии трубою». Речь здесь опять-таки о сухом пути, которому подвергается наша Материя. Сам Господь наш Бог жертвой своею дает нам вразумление. Конечно, мы предлагаем лишь приблизительный «перевод». Сами «каменные книги» куда более непростые и прячут в своих «вязанных» сокращениях и диакритике гораздо более таинственные послания.

Еще на одном надписании буквы «к» повернуты, как в зеркальном отражении при том, что весь остальной текст — нет. Текст «угадывается» как цитата из 94-го псалма: «предварим лице eго во исповеданiи, и во псалмех воскликнем eму». Справа, из того же псалма: «воскликнем Богу спасителю нашему». Но перед нами, при всем сказанном, криптограмма, внешне выглядящая как плохо читаемая надпись на церковнославянском. Причем под книгой лежит слева затверстая книги, явно указывающая на то, что здесь содержится скрытый смысл. Но чтобы понять все намеки криптографа, необходимо быть по меньшей мере знатоком подобного рода надписей того времени. Мы же здесь безсильны. Во всех подобных случаях необходима узкая специализация в области эпиграфики.

Сугубо отметим, что на каждом из описанных сюжетов продолжением одного из крыльев ангелов является цветочный букет. Помимо хорошо понятного растительного символизма здесь есть еще и нечто другое. Ведь англ. bucket означает прежде всего ведро или бадью, то есть сосуд с водой. Ангелы держут два «букета» почти всегда на одной высоте, показывая тем самым важность соблюдения весов естества.

Еще один сюжет, не менее криптографичный, в котором экзотерически распознается текст 144 псалма: «великолепие славы святыни твоея возглаголют и чудеса твоя поведят». Страница справа — также цитата из того же псалма: «славу Царствия твоего рекут и силу твою возглаголют». Но слева из-под книги выдвигается кадило, хранящее, как мы знаем, огонь, без которого невозможно в храме воскурить фимиам. В сочетании кадила с двумя бадьями-букетами мы обнаруживаем баланс тайного огня с двумя жидкими естествами. Текст, предваряющий надписание на левой странице, провещевает: «род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят». Речь идет о силе тайного огня.

Еще одна филактерия — цитата из 133 псалма: «Се, ныне благословите Господа, вси раби Господни, стоящии в храме Господни». Филактерия покрыта венком — знаком безначальности и бесконечности Делания. Этот венок живой, поскольку наш Камень — растительный по своему естеству. А в среду венка вторгается сухая ветвь — знак сульфурического воздействия на живую материю и, в том числе, знак осадка — пепла, праха, золы. Еще один похожий сюжет справа от южного портика — нечитаем.

Перейдем к западному, входному порталу. Здесь мы видем так называемые волюты, характерный признак барокко. Неоднократно эта особенность Меншиковой башни становилась хрестоматийным примером «нарышкинского барокко», точнее даже, не его самого, а нестандартного употребления западного приема на русской почве. Но здесь мы к своему изумлению видем фламелевский сюжет. А именно — отверстую и затверстую книги.

Роскошь солнца помогла нам запечатлеть сей сюжет во всей его красе. Как хорошо известно, сюжетом закрытой и открытой книг герметики самых разных времен передавали состояния материи. Закрытая книга — состояние до обработки. Открытая книга — после. Тот же самый сюжет мы встречаем на колокольне в Погосте близ Гуся-Железного, сюжет, несомненно оставленный по распоряжению Андрея Родионовича Баташова, рудознатца, масона и алхимика.

Входные врата опоясывает церковнославянская надпись: «Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея. Аз же множеством милости Твоея вниду в дом Твой, поклонюся ко храму Святому Твоему в страсе Твоем». Текст, находящийся слева — 25-й псалом Давыдов, тот, что справа — 5-й псалом. Более чем вероятно, это позднее добавление, след распоряжений Филарета.

Несколько выше находится изображение Христа, несомого ангелами. Надпись в Его нимбе практически не читаема кроме последних слов: «и живот».

При этом, что крайне важно, Он несет в руках закрытую книгу, как будто бы неотедлимую от Него Самого, как будто являющуюся Им Самим. На простирающихся слева и справа хоругвях видны кресты. Слева и справа над хоругвями — орудия Страстей Христовых: крест, венец, однако не терновый, а лавровый, копье и губка с оцтом, каковой пил Спаситель на Кресте. Однако хоругвь слева таит явный герметический знак. Это две колонны Соломонова храма, «Иохин» и «Бохас», между которыми простерт герметический Андреевский, «косой» крест, знак жертвы и, единовременно, знак красного, андреевского масонства — высших ступеней масонского посвящения. Под крестом, снизу, находится, тот самый сосуд, в который должна стекать кровь жертвы, распятой на кресте. Колонны завуалированы под буквы «I» и «C» (последняя — с крайне короткими лапками), что позволяет единовременно изобразить монограмму Христа и скрыть под ней эзотерический масонский символ. Хоругви также дополнительно украшены восьмиконечными звездами, звездами Богородицы, звездами Рождества. Что касается самой Матери Христа, то в алхимии часто этот образ осмысляли как материю Делания, из которой происходит Золото. Но не вульгарное золото, которого жаждут невежественные толпы, а Золото Духа. Слева от фигур ангелов, несущих Спасителя. Мы видем ветвь акации, справа — дубовую ветвь. Что неслучайно. Начало и конец Делания едины, как едино Рождество и Воскресение Предвечного Камня.

Возвышающаяся сверху надпись вполне экзотерична: «Дом мой — дом молитвы». Это слова Христа, изгонявшего торговцев из храма. Чуть выше надписи находится крест в круге, напоминающем гностического Уробороса — змея, кусающего свой собственный хвост. Этот знак свисает на символических цепях с царственного венца, указующего на начало и исход Делания. Христос, спасший всех нас своей крестной мукой, проливший Свою Святую Кровь ради нас — в то же время Самый лучший и, возможно, единственный образ Камня. Того Камня, которым пренебрегли зиждущие. Круг же, обрамляющий крест, есть знак безначальности и бесконечности Творения, каковым в своей работе должен руководствоваться алхимик. Все алхимические символы ничуть не противоречат христианским. Даже более того, алхимическое объяснение представляет собой отражение Божественного Мира в нашем убогом человеческом мире. И еще более — Божественная Литургия, будучи средством нашего спасения, также предстает наилучшим иероглифом алхимического Делания, сколь бы наше заявление не показалось натянутым.

Над изображением Христа, на самой вершине входного портала, утаился почти в темноте по-своему страшный символ. Это ангел с завязанными глазами, простирающий от лица своего филактерию кощунственного содержания: «Сет — храм твой». Издалека кажется, что эта надпись гласит: «Свят храм твой». Но при увеличении отчетливо виден подлог. Впрочем, мы полагаем, что на самом деле надпись следует читать так: «Свет — Хирам твой». Речь идет о процедуре посвящения в масоны, когда глаза испытуемого закрываются повязкой, что символизирует ночь и смерть старого естества. Когда повязка спадает с глаз испытуемого, он увидет «новый свет разума». Этот свет и есть новое естество посвященного, его внутренний Хирам, который отныне будет расти в силе. Положение этого знака со стороны западного портала как нельзя лучше показует начальную стадию Камня и слепоты Адепта.

Что касается египетского Сета, он, конечно же, — темное божество, нечистый древнего мира, но в то же время это знак Первоматерии. А под надписанием «хра» можно опознать «Ра», египетского бога Солнца, бывшего в чести у масонов. Повязка на глазах показывает на незнание адептом своей собственной солнечной силы, находящейся внутри него, тогда как надпись указует: «Солнечная Первоматерия — твоя».

Амфора, упавшая набок и лежащая на блюде, напоминающем то, на которое некогда стекала кровь с поднесенной Саломее Честной Главы Иоанна Предотечи, весьма красноречиво указует на наш сосуд. Ведь пророка Иоанна все именовали Крестителем. А это значит, что в самом его имени содержится премудрый иероглиф Креста, содержащий тайну соединения двух наших естеств. Каждый из ангелов, несущих блюдо, также удерживает по кадилу, таящему в себе огонь. Два огня и один сосуд — именно таковым должно быть прочтение этого таинственного лишь на первый взгляд иероглифа.

Тройное пламя открывается при взгляде на торец волюты, находящейся слева от западного, входного портала.

Это пламя светильника. Но в то же время — пламя самóй чаши. Ведь в самóм веществе заключены все силы. В том числе и силы огня. Мы говорим о том, о чем не решались говорить Адепты прежних веков лишь по той простой причине, что слышать более некому. Древнейшие трактаты были полны таинств и загадок. Средневековые инкунабулы порой выбалтывали самые важные секреты Делания под видом ничтожных сиюминутных замечаний, а «главное» в них было совсем не о главном, Фулканелли и Канселье в XX в. гудели в громогласную трубу, не называя, тем не менее, арканов напрямую. Неужели в сем разлагающемся веке настолько оглохли, что ждут прямого указания? Но тайна Адептов не для ушей невежд, сколь бы ни были они глухими. Потому и мы умолчим о сущности трех и четырех огней, раскрывающихся естественным образом из самой материи, той чаши естества, что даровал нам Отец Светов.

Две свечи — то же, что и две колонны Иерусалимского Храма. Это колонны «Иохин» и «Бохас», между которыми был убит мастер Хирам, Адонирам, звавшийся в разные века и в разных культурах по-разному. То Кентавром, то Полканом-Поликанесом, то Китоврасом.

Внизу, под сосудом, над которым возвышаются свечи, мы обнаруживаем дубовые листья. Дело в том, что средневековые алхимики иносказательно советовали использовать для своего Делания только дубовую бочку. Эти слова, конечно же, не стоит понимать буквально. «Старый дуб» во-французском языке сходен со словом «пес» — «chêne» и «chien». Во франзуской алхимии это была jeu de mots, игра слов. По-русски всё выглядит иначе. Но именно эти, западно-европейские черты стали чем-то абсолютно неизбежным в том случае, когда речь шла о распространении алхимии в России Нового времени, поскольку полагалось, что «грязние, глюпие рюсские» не могли ничего знать об алхимии, пока их не коснулась невидимая рука Просвещения.

Два ангела на северном портале простирают пустую филактерию. Текст отсутствует. Они оба в ужасе отвернулись от нее, как будто и видеть не желая, что там написано. Хотя там не написано ровным счетом ничего. Ангелы отвернули головы и задрали носы, не желая обонять тот тлетворный запах, каковой источает вещество, разлагающийся под воздействием небесных духов. Это иероглиф нигредо, работы-в-черном, когда вещество чернеет и начинает издавать чудовищное зловоние. Рядом с филактерией весьма удачно упали венок и сухая ветка. Венок — знак нашего Растительного Камня — валяется в небрежении. А сухая ветка, означающая Философский Кал, расположилась рядом с ним, пытаясь завуалировать своей эстетичностью тот гнусный и грязный субъект, который она собой выражает. Северный портал представляет смерть вещества. Такова точка зрения Традиции. И она неслучайна. Ведь только обитатели севера могут видеть столь буквально смерть своего божества, чье внешнее отображение — Солнце. Это, конечно, особенность полярного восприятия мира. Но со временем оно проникло в другие культуры, происшедшие с Севера.

Один из каменных «гримуаров» гласит: «И будет имя его благословенно во веки» (71 Пс.). Но, отметим, в слове «будет» не достает второй планки, которая собственно и делает эту букву буквой «т». В настоящем же случае буква &;;laquo;т» более похоже на зеркально отраженную «г». Здесь опять-таки несомненная криптограмма, а не ошибка резчика, как может показаться позитивистским исследователям. Подложенная слева под открытую книгу заверстая книга указывает на эзотерический смысл отрывка. Напомним начало цитаты из псалма: «превознесется паче ливана плод eго, и процветут от града яко трава земная». Речь здесь идет о зеленых лугах Филалета и о славе Камня, вырастающего из полного ничтожества.

Ангел, защищающий копьем вход в южный портал, слева и справа украшен двумя ветвями — акации и дуба. Само же копье ангела, упрятавшего одно из своих крыльев за спиной в знак тáинственности, сокровенности происходящего, заставляет в нем заподозрить Архангела Михаила. Вероятно, его копье как раз и послужит знаком примирения двух воинствующих веществ, сколь бы они не выглядели враждебными по отношению друг ко другу. Несомненно это копье также предназначено к тому, чтобы выбить живую воду из сухой скалы. А пока ангелы отвернулись, для этого наступает наилучший момент. Кстати, напомним, что при работе-в-черном алхимик должен защищать свою пещеру, иначе говоря сосуд. Его копье придется здесь как нельзя кстати.

Еще один сюжет с отвернувшимися ангелами гласит: «слава и богатство в дому eго, и правда eго пребывает в век века». Это цитата из 111 псалма. Тайный огонь кадила, свисающего справа от книги, заставляет нас продолжить чтение: «возсия во тме свет правым». Иными словами, истинные Адепты, увидев смерть своего вещества, увидят затем и свет звезды на поверхности компоста, совершив таким образом паломничество к Святому Якову Кампостельскому.

Другие два ангела с южного портала раскрыли перед нами книгу со 144 псалмом: «Близ Господь всем призывающым eго, всем призывающым eго во истине; волю боящихся eго сотворит, и молитву их услышит». Филактерия распростертая поверху раскрытой книги гласит: «Благословите, Ангелы Господни, небеса Господня, Господа пойте и превозносите Его во веки». Это весьма странный вариант цитаты из Книги Пророка Даниила (3:58). Лишними здесь являются слова «небеса Господня». На сокровенную важность этого добавления указывает книжный ремешок, с помощью каковых скрепляли обычно древние рукописные книги. Ремешок, подобно стрелке, указует на филактерию с подчеркнутым нами странным добавлением. Продолжать цитирование нет смысла. Стоит процитировать весь фрагмент из Книги Пророка даниила целиком: «Благословите, Ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, небеса, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите Господа, все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, все силы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, звезды небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, всякий дождь и роса, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, огонь и жар, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, холод и зной, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, росы и инеи, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, лед и мороз, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, иней и снег, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, молнии и облака, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки. Благословите, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, источники, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, моря и реки, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите Господа, киты и все, движущееся в водах, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, все птицы небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите Господа, звери и весь скот, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, сыны человеческие, Господа, пойте и превозносите Его во веки». Итак, неизвестный Адепт, оставивший нам этот каменный гримуар, прямо указал на Священное Писание, как на оперативный источник по Алхимическому Деланию. Три отрока в пещи — абсолютно легитимный образ экзотерической традиции, — таким образом, выступают в качестве трех начал Делания, а сами алхимические режимы названы здесь прямым текстом. Следует обратить внимание при этом на разрезанную маковую коробочку справа от филактерии. Это коробочка, из которой высыпаются мельчайшие семена. Семя маковое ничтожно, однако вырастающий из него цветок ал, подобно нашему Льву.

«Буди имя Господне благословено отнне и до века» (Пс. 112) — еще один сюжет открытой книги, из-под которой выглядывает книга затверстая. Книга выглядывает влево, значит, нужно читать то, что было сказано прежде: «Хвалите, oтроцы, Господа, хвалите имя Господне». Речь идет, как мы понимаем, всё о тех же отроках в пещи, знаменующих собой три начала Делания — меркурий, сульфур и соль.

Сюжеты с алтарной, восточной стороны представляются нам наиболее важными. Один из них, на южной «абсиде» храма, представляет собой Трисвятое, заключенное в круг с солярной короной.

Это вполне традиционный сюжет в том смысле, что настоящая молитва является одной из главнейших у всех христиан. Однако выступающий здесь в качестве Философского Камня Сам наш Господь в эзотерическом смысле дает ищущим тройной Дар — Богатество, Здравие и Ведение.

Надпись, сопровождающая следующий, вероятно, важнейший сюжет, частично уничтожена. Читаемо лишь: «…тайное соберешь…» Но и этого достаточно, чтобы опознать триумф нашего алтарного Камня, явленного в солнечном венце под именем Господа нашего Исуса Христа. Два процветших ангельских сосуда как нельзя более ясно повествуют нам о растительной силе нашего алтарного золота. Перекрестье буквы Х — андреевского креста — есть центр, откуда просия Свет мiрови. Вся же монограмма представляет собой — в том числе — математический знак безконечности.

Следующий сюжет еще более поразителен: Испускающий солнечный лучи Младенец лежит в чашеподобной зыбке, несомой двумя ангелами. Зыбка перехлестнута двумя ýжами в виде буквы М, что означает нашу материю. Но также эти ýжи, перехлестываясь, дают начертание андреевского креста, несомненный знак света, исходящего от нашей материи. От зыбки исходят лучи света. Надпись крайне неразборчива. Но читаема: «пришедши ста верху, идеже бе Отроча» (Мф. 2:9). Речь идет о Рождественской звезде, ознаменовавшей Рождество нашего Спасителя. Утрачено лишь одно слово, частично поврежденное. Оно-то, вероятно, и обнажало эзотерический смысл евангельского сюжета.

Последние два сюжета нуждаются не столько в комментариях, сколько в дополнениях. Надпись гласит: «Сия есть Чаша — Новый Завет». Это слова Евхаристии, преподанные нам Самим Камнем, егоже небрегоша зиждущии. Ангелы распростерли виноградные гроздья, показывая, из чего созидается Первоматерия Нашего Делания. Перед нами Философский Камень в его питьевом виде, дарующий Бессмертие, искомое всеми Адептами мира. Если не знать, что за всеми алхимическими трактатами сокрыто именно это Таинство Любви, можно бесконечно блуждать впотьмах!

Наконец, последний сюжет являет нам сам Философский Камень, представленный здесь под видом хлеба, лежащего на блюде. Надпись гласит: «Сей есть Хлеб, сходяй с небеси». Это лучшее определение нашего Камня, обретаемого под Крестным Знамением Христовым, с которого льется на нашу скверну, смывая ее, Святая Кровь

Автор: Олег Фомин

Комментарии (0)