Кимвров котёл

Кимры — дивный провинциальный городок Тверской губернии на верхнем течении Волги. Столь примечательное селение под прямым углом пересекает речка Кимрка, придающая особую насыщенность городскому пейзажу водной стихией. В городе с его по преимуществу одноэтажно-двухэтажной застройкой даже до сих пор царит особый настрой, притягивающий сюда ценителей изысканной гражданской архитектуры и праздношатающихся туристов

Каких-нибудь 50–100 лет назад порт Кимры служил важным транспортным пунктом речной сети России, но уже просле Великой Отечественной войны это его значение отпало в связи со строительством Иваньковского, Угличского и Рыбинского гидроузлов.

В не столь отдаленное время Кимры включили в свою черту Савёлово, находящееся на правом берегу Волги. Большой мост надежно связал две части города. Савёлово хорошо известно многим московским дачникам, выезжающим на свои участки в этом направлении с московского Савёловского вокзала.

Прежде Кимры были не городом, а селом, известным под названием Кимра. Первое упоминание дворцового села того же имени обнаруживается в грамоте Ивана Грозного, датируемой 1547 г.

Основными промыслами жителей города были кожевничество, в частности обувное производство, и торговля. При этом хорошо известно, что кожевничество — характерная черта бывших кочевых народов, ставших впоследствии оседлыми.

Еще с XIX в. существует полумаргинальная версия о происхождении топонимов Тверь и Кимры от названий этносов тевриски и кимвры. Два племени столкнулись в Крыму, согласно античному историку и географу Страбону (ок. 64/63 до Р.Х. — ок. 23/24 по Р.Х.), что привело отчасти к конфликту, отчасти — впоследствии — к союзу племен.

Страбон, ссылаясь на другого античного историка и географа, Посидония (139/135 год до Р.Х. — 51/50 год до Р.Х.), указывает, что кимвры совершали походы даже до области Меотиды (то есть Азовского моря). Кимвры, германское племя, изначально обитавшее на севере Ютландского полуострова, пришли в область, принадлежавшую таврам, тевристам или таврискам (они же, по некоторым предположениям, галаты св. Павла). Тавры были племенем, населявшим Крым. Кимвры жили на полуострове. После постигшего их наводнения стали разбойничать. Послали Августу Кесарю (63 г. до Р.Х. — 14 г. по Р.Х.) котел, который почитали (подобные котлы использовались для того, чтобы в них стекала кровь пленников-жертв). Кимвры, по слухам (которые, впрочем, отвергает Страбон), во время наводнения выступают на стихию с оружием в руках.

Что касается тавров, первым царем этого народа Геродот называет Тоаса (ср. с нордическим богом Тиу, а также Туата де Даннан — «племенами Богини Дану»), жившим примерно в 1250 г. до Р.Х. В современной науке принято истолковывать имя мифического царя тавров астрально-символически: Телец был в ту эпоху, в силу феномена прецессии (поворота зодиакальных созвездий вокруг своей оси), зодиакальным символом одной из ключевых точек года — весеннего равноденствия. Но, разумеется, тавры, как народ, жили на территории Крыма и позже. Точное время исхода этого народа из Крыма или частичного его растворения в чехарде набегавших сюда племен доподлинно неизвестно. Бык представлял собой важнейший сакральный иероглиф древнего Крыма. Но бык и коровы не стали в Крыму табуированными животными. Обитатели Крыма не только ритуально убивали быков, но и умели изготавливать из их кожи обувь, а также другие необходимые в быту предметы. Переселение кимвров в Крым произошло во II–I вв. до Р.Х. Кимвры перенимали у тавров элементы культуры. В частности, это касается кожевенного дела. Поразительно созвучие названия их племени с названием племени киммерийцев, древнейших обитателей Крыма, живших здесь в VIII–VII вв. до Р.Х. Возможно, здесь существует некая прямая связь двух этносов, ускользающая от взгляда позитивистски настроенных исследователей, а возможно, пришедшее в Крым германское племя истолковало в традиционном духе народной этимологии свое собственное имя, которое отчасти было созвучно с обозначением обитателей этой местности другими племенами. Всё это, конечно, область догадок. «Регион докса», как говорят относительно подобных домыслов современные историки-феноменологи Каравашкин и Юрганов.

Учитывая тот факт, что племена сидевшие на Крымском полуострове находились под постоянной прямой атакой со стороны северного перешейка, нетрудно предположить себе, что в какой-то момент иные из них предпочли из этой добровольной ловушки выскользнуть в места более спокойные. Север представлялся наименее беспокойным направлением. С запада и востока сидело множество агрессивных племен. С севера —довольно мирные финно-угры. Вероятно, таким образом и совершился исход прежних обитателей Крыма в более северные области. Возможно, это был всего лишь небольшой выселок, а бóльшая часть племен ушла на запад и восток, где и сгинула в кровавой резне, царившей тогда повсюду на просторах Евразии. Однако именно эта малая часть сохранилась до нашего времени, пусть и не этнически, но хотя бы именем своим. Тверь и Кимры — исторический именной памятник давно канувшим в Лету племенам тавры и кимвры. Конечно, с этнологической точки зрения, современных жителей Твери и Кимр нельзя считать прямыми потомками этих древних племен с героическим прошлым. Но, скорее всего, их капли крови тоже капнули в реку будущей крови русского народа. Характерный кожевенный промысел Кимр тому отчасти подтверждение.

С алхимической точки зрения, весьма любопытен кимврский культ котла, собиравшего кровь жертв. Нечто аналогичное практиковалось и у скифов, согласно античным источникам. Скифы, будучи кочевым народом par excellance, народом, не нуждающимся в обузе на длинных переходах, устраивали своим умирающим от болезней старикам «красную смерть». К больным старикам со смехом заходили в кибитку. Быстрая смерть. Затем забивали весь скот умершего. Мясо скота резали на куски. Также резали на куски тело умершего. После чего всё съедалось. Ненасильственная смерть, как и у скандинавов, считалась высшим проклятием. Поэтому благочестивые молодые скифы спешили перезать своим неумершим в боях родителям глотки.

Ритуальное поедание человеческого мяса и пиение крови были важнейшими религиозными актами у скифов. Мир, где нету причастия Плоти и Крови Христовой именно таков. И в этом нет чего-то запредельно чудовищного. Моральная оценка здесь неуместна. Это просто состояние падшего человека, вынужденного восстанавливать отношения с Богом, от которого он отошел, способами падшими. Это мир до Жертвы Сына.

Родство современных русских, — в самом узком значении слова, — со скифами принято оспаривать. Однако правильнее было бы говорить о скифском наследии в русском — этносе, культуре, искусстве. Такого рода влияние безусловно присутствует. Современные русские — наследники скифов. Но хотелось бы думать, не в бесчинии человеческих жертвоприношений.

Второй алхимический момент в сюжете о кимврах — это само их именование, а также именование прежних жителей Крыма — киммерийцев. Само слово Крым, Кримея, по сути представляет собой искаженное Киммерия. Крымские евреи, караимы, несут на себе ту же семантико-звуковую печать. Этот звуковой комплекс содержит в себе древний корень *km. Настоящий корень также является определяющим для именования Египта. Кемь — земля Хамова, «черная», хемская, или кемская земля. Арабы, перенявшие у египтян алхимические знания, добавили к слову «хем» артикль «аль» и так появилось на свет слово, до сих пор будоражащее умы европейцев. Алхимия — наука Египта. Но в то же время и наука Киммерии. Поэтому многочисленные алхимики древности, зачастую совершенно себе не представляя, что такое Крым, пользовались термином «киммерийские сумерки» для описания первой своей работы — так называемой работы-в-черном. Итак, кимвры были народом наверняка что-то знавшим об алхимии. Но это, кстати, и необязательно, поскольку весь наш мир с его историей, географией, ботаникой, физикой и прочими науками является системой подсказок человеку, который до сих пор еще не слышит этого столь внятного немногим голоса.

В самих Кимрах мы не нашли ни единого указания на существование там в какое бы то ни было время герметических наук. Городская резьба, порой весьма изощренная, вызывает желание снять шапку перед ее создателями, однако узоры ее исключительно декоративны.

Изразцы на некоторых из домов начала XX в. — крайне условны. Их можно трактовать и так, и сяк к вящей выгоде исследователя.

Развалины торговых рядов «псевдоготического стиля» привлекут романтиков, но не исследователей тайн.

Древних церквей в городе также нет. Самая старая, Спасо-Преображенский собор 1813 г., не только поздняя, она вообще не вызывает любопытства.

Однако Кимры не были бедны мастерами-художниками. Изумительные, очень живые и вызывающие ни чем не сдерживаемый хохот работы народного скульптора И.М. Абаляева до сих пор украшают местный краеведческий музей. Своих раскрашенных деревянных человечков он резал перед самой войной. Когда грянуло, пошел на фронт, где и погиб.

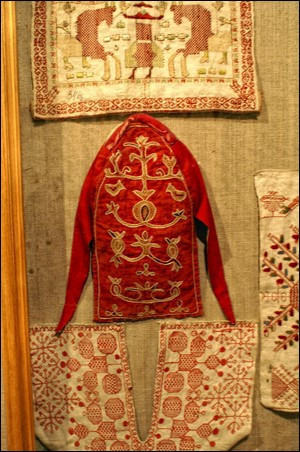

В краеведческом музее Кимр также имеется неплохая коллекция литья и этнографической вышивки с довольно архаическими сюжетами

Орнаменты, представляющие собой криптокалендари — вовсе уникальны. На одном из них, свастичном, показано годовое движение дневного светила с особо отмеченными экстремумами в виде стилизованных цветков-солнышек, над которыми высится простирающая вверх руки богиня-мать, составляющая одно тело с двумя полуконями-полуптицами, отражающими два вида вращения — полярное и солярное — по и против часовой стрелки.

Достойна внимания также кика, женский головной убор, с изображением Мирового Древа

Чуть менее пышное Мировое Древо на другой вышивке окружено одноногими оленями, представляющими год в его точке перехода из фазы убывания дня к фазе прирастания — одной ногой олень, или лось, чьи рога являются также своеобразным воплощением Мирового Древа, заступил в новый год, другой же ногой — остался в старом.

Как на то указывает немецкий профессор Герман Вирт, этот сюжет весьма распространен. Именно поэтому в Западной Европе даже по сей день рождественский подарок укладывают в непарный носок или сапожок. Подобен по смыслу и другой сюжет, являющий господина нового года, архаичного Деда Мороза, в окружении двух коней. Этот символический сюжет скрывает в себе настоящий гиперборейский ребус, расшифровке которого следовало бы посвятить отдельное исследование.

Как бы ни относиться к позднейшей истории города, главное достояние и красота Кимр — многочисленные дома в стиле деревянного (иногда говорят «деревенского») модерна, составляющие физиономию города. Строились эти дома на рубеже XIX и XX вв. Чувствуется в них тот особый утраченный ныне уклад нашего прежнего русского быта, который никогда уже не вернуть. Бесконечная ностальгия. Именно ей прекрасен город.

При поездке в Кимры, на обратном пути стоит посетить Талдом, где также сохранились подобного рода дома. Иные из них кажутся едва ли не фантастическими слепками с первобытнейшего гиперборейского устройства человеческого космоса. Однако это всего лишь мечта о невозможном, ставшем условно возможным — на столь короткое время! — под эгидой романовской монархии в начале XX в.

Сколь бы ни было мало в Кимрах тайн и волшебства, отсутствие их с лихвой окупается щемящими сердце исчезающими улочками с такими родными — до сердца — домами причудливой и прециозной архитектуры.

Автор: Олег Фомин

Комментарии (0)