Гжель

Синий подглазуревый кобольт принято считать характернейшей чертой гжельской керамики. Все мы не раз видели столь узнаваемые гжельские чайные сервизы или даже полные столовые наборы, где темно-синие мазки, переходя подчас в бледно-голубые, высвечиваются и проявляются как четко вычерченный рисунок благодаря активности белого, казалось бы, нейтрального фона. Волей-неволей, вспоминается здесь одна из алхимических максим: «Положи темное на еще более темное»

Однако в нашем случае речь идет скорее о том, чтобы положить одно светлое на еще более светлое. Глубиной оттенков синего цвета мастера Гжели добиваются поистине светового волшебства. Перед нами раскрываются всеми красками необычайные по цветой интенсивности растительные миры, а ведь в употреблении всего лишь одна краска — синий кобольт.

Многих наших современников «гжель» — иначе говоря, гжельская керамика во всех ее проявлениях — вводит в раздражение. Оно и понятно. Ведь, как говорится, нет пророков в своем отечестве. Наш взгляд слишком замылен «гжелью». Мы вопринимаем ее как нечто само собой разумеещееся, как культурный фон. У нас «гжели» избыточно много. Она во всех сувенирных лавках на Арбате, она непременный атрибут русского мещанского — если это слово еще не утратило своего значения — быта. И мы уж едва ли не готовы видеть в ней одну из неизбежных русских акциденций — наряду с матрешкой, пельменями, балалайкой, гармошкой и самоварами. Кстати, ни одно из этих явлений русской культуры нельзя назвать подлинно русским. Матрешка — из Японии, пельмени — из Китая, балайка — из Средней Азии, гармошка и самовары — из Германии.

То же самое можно сказать и о привычном сине-белом гжельском колорите. Увы, перед нами, вероятно, весьма поздний феномен русской культуры. Аналоги обнаруживаются весьма скоро — хотя бы и при шапочном, с позволения сказать, знакомстве с голландскими печными изразцами XVII–XVIII вв. В конце XVII в. голландская печная кладка начинает входить в моду. А в XVIII в. — торжественно шествует по России, благодаря «нидерландомании» первого русского Императора. Голландские кобальтовые изразцы копируются самым прямым и грубым образом, включая не только их стилистику, но даже и сюжеты.

Что касается гжельской посуды привычной нам расцветки — она появляется лишь в первой трети XIX в. До этого в гжельской майолике доминировали зеленый, желтый, коричневый и красноватый оттенки. Нынешний гжельский музей полон такого рода артефактами — примерами, ошеломляющими набившего оскомину от популярной гжельской росписи посетителя.

Однако, согласно иным из исследований, настоящие цвета укоренились в гжельской майолике не намного ранее и работы с использованием этих цветов относятся в лучшем случае к XVII в.

Принято считать, что до этого использовалась исключительно муравленная полива — конец XVI — XVII в., — а еще прежде — чернолощенная керамика, хорошо известная по современным ростовским промыслам, и терракота. Учитывая то обстоятельство, что чем глубже мы зарываемся в историю России, тем менее достоверна интерпретация артефактов, сказать ничего с уверенностью здесь нельзя.

Муравленная керамика, — чье название происходит от цвета травы-муравы, — представляла собой керамику, политую зеленой глазурью, использовавшейся для придания изделию известного стеклянно-глянцевого лоска, а также характерного колорита, каковой мог варьироваться от салатного до коричневого в зависимости от добавок.

Чернолощенная керамика отличалась особой техникой томления, результатом которой был матово-черный цвет изделий.

Что касается терракотовой керамики, то здесь полива не испрользовалась в принципе, поскольку, как обычно принято считать, не была еще открытой. В глину добавлялся толченый обожженный кирпич, после чего совершался повторный обжиг. Терракотовая техника по праву считается древнейшей.

Итак, терракотовая техника самая древняя, на смену ей пришла чернолощенная керамика, затем зеленая полива, «муравление», позже — многоцветная «ценинная», от China, Китай.

Китай — важнейший технологический источник европейской керамики. Китайские секреты фаянса и фарфора были выкрадены европейскими негоциантами, после чего техника эта распространилась по всему миру. И, как принято считать, в Россию такого рода технологии попали только в XVIII в., а то и в XIX в. Но мы уже знаем, чего стоят подобные заявления.

Никто не может в должной мере выступить достоверным поручителем того, что в те или иные периоды русской истории, предшествующей XIX и даже XVIII вв., в Гжели не применялись техники, чье возникновение впоследствии не стали относить к более поздним временам.

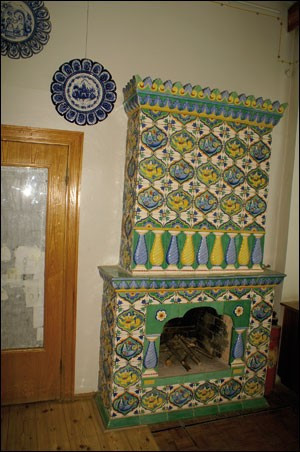

Наше гжельское расследование было спровоцировано двумя обстоятельствами. Во-первых, имеются два документальных свидетельства о поиске в Гжельской волости глины для алхимических сосудов, что прямо указано. Первый — времен Алексея Михайловича. В царском указе 1663 г. без обиняков требуется: «во Гжельской волости для аптекарских и алхимских судов приискать глины». На поиски же был послан из Москвы «аптекарских и алхимских судов мастер Пашко Птицкой». Аналогичные распоряжения были даны также Петром I. Во-вторых, занимаясь изразцами печей Царских Палат Ипатьевского монастыря в Костроме, мы пришли к выводу, что фенотипически они ближе всего к той технике, которая позже, с первой трети XIX в., стала доминирующей в Гжели. Изразцы эти по историческим и культурологическим причинам не могли быть выполнены позже второй половины XVII в. Следовательно, искать надлежало либо за пределами России, но этого не позволяла насыщенность костромских сюжетов типично русскими образами (например, лиса и колобок), либо в самой России-Московии, но при этом становилось очевидным, что стилистически костромские артефакты не могли быть атрибутированы ни как балахнинские, ни как ярославские, ни как московские. Иными словами, в нашей стране в то время нигде больше такого в то время не делали. Мы не поленились объездить все эти центры и теперь с уверенностью можем сказать: изразцы Царских Палат в Ипатьевском монастыре Костромы были выполнены либо в Гжели, либо приезжими иностранными мастерами, либо сильно позже — в XVIII, а то и в XIX в. — в Петербурге. Последнее мы отметаем в силу геральдической злободневности костромских изразцов, актуальных по этому своему параметру лишь для XVII в. Второе предположение весьма вероятно. Однако если эти мастера были иностранцами, откуда такое знание церковнославянского языка, использовавшегося в подписях, а также упомянутый чисто русский сюжет с лисой и колобком? Можно, конечно, сказать, что западным исполнителям подскзывали сюжеты местные мастера, но не приводит ли всё это к смехотворной ситуации, когда один мастер-иностранец заказывает, русские мастера придумывают сюжеты и надписи, а приехавшие с мастером-иностранцем подмастерья слушают советы этих русских мастеров? Гораздо логичнее предположить здесь две, а не три стороны. Заказчик, кем бы он ни был, и мастера. Но если эти мастера и приехали откуда-либо, то, скорее всего, из Гжели. В самой Костроме такого рода мастеров не было. По крайней мере не сохранилось никаких аналогичных костромских изразцов. Даже ничего похожего нет. В соседнем Ярославле, древнем изразечном центре, господствовали другие техники. Ничего подобного не было в Балахне, также известной своими превосходными, крайне достойными восхищения изразцами. Нигде мы не найдем ничего подобного. Только в Петербурге XVIII в., но почему эта версия отметается, мы уже объяснили, а также в Гжели первой трети XIX в.

В связи со всем сказанным, справедливым будет придти к заключению, что гжельская техника синего подглазурного кобальта гораздо древнее, нежели принято считать. Как стало возможным замолчать десятилетия, а возможно, столетия старинного русского промысла — понять не трудно. История наша столько раз подвергалась насилию так называемой «академической науки», понукаемой властью, что в пору уже не удивляться ни чему. Даже история от Фоменко и Носовского в свете подобного рода размышлений начинает казаться уже не столь нелепой, хотя, конечно, «беда коль пироги начнет печи сапожник и сапоги тачать пирожник». Систематическая ежечасная фальсификация истории — неотменимый факт. Даже наша современность полностью сфальсифицирована видимостью так называемой политики. В прежние времена, конечно, люди в основной своей массе были проще. Поэтому и фальсификации требовались не столь масштабные. Что было необходимо изменить? Да всего лишь летописи и символические системы — прежде всего такие вот актуальные промыслы — носители культурной истории настоящего и прошлого. Ластик истории работал всегда. Но в разные времена, в зависимости от степени образованности общества, с разной интенсивностью. Симулировались летописи, взрывались соборы, стирались клейма, сшибались аркатурно-колончатые пояса древних русских храмов, несущих на себе геральдическую информацию, уничтожались артефакты промыслов. То, что дошло до нас в единичных экземплярах — скорее чудо, Промысел Божий, заставляющий нас распутывать хитросплетения псевдоисторических экивоков, чтобы, выражаясь шекспировским языком, пусть и в нашенском несовершенном переводе, «вправить суставы истории».

Первое официальное упоминание Гжели находится в грамоте Ивана Калиты (XIV в.). Хотя современные исследователи, на основании археологических данных, утверждают, что ранней границей основания Гжели следует полагать VII–VIII вв. Один из ранних артефактов Гжели — глиняная свистулька X в. Впоследствии Гжель непременно упоминается во всех завещаниях великих князей. Причем во времена Ивана Грозного Гжель названа ни больше ни меньше как «Государева дворцовая волость». «Что типа круто», — как сказала бы современная молодежь. Местность эта была абсолютно непригодна к земледелию по причине глинистой почвы, в виду чего недостаток и был превращен в преимущество: здешние обитатели занялись гончарным промыслом. Государевой милостью были местные жители пожалованы волей от крепостной зависимости.

Однако труд обитавших здесь мастеров подчас был не менее тяжким и даже более изнурительным, нежели неволя землепашца — поскольку вся работа, включая вращение жерновов, обеспечивавших размол массы с необходимыми добавками, производился вручную. Лишь у самых «знатных» мастеров размол производился с помощью лошадей. В этом случае в помещении было два этажа. Лошади работали на верхнем. Причем мололи шесть дней подряд, после чего, на седьмой день, масса считалась готовой. В этом, безусловно, можно видеть библейский символизм. Бог творил шесть дней, а в седьмой отдыхал. Первочеловек был тоже вылеплен Богом из глины, как мы помним. Если быть точным, из красной глины. Поэтому совершенно неудивителен символизм этого места, куда посылали за глиной для «алхимских сосудов». К слову сказать, труд одного из алхимиков прошлого, Киприана Пиккольпасси, жившего, кажется, во времена не слишком отдаленные, так и назывался: «Искусство горшечника». Горшечник — Potter, по-английски — то есть колдун, владеющий тайной сосуда или горшка. Сам по себе горшок есть алхимическое делание. И гончар, крутящий ногой ли, рукой ли своей на круге шмат глины, по сути воспроизводит Великое Делание. Он соединяет жидкое и влажное, соблядая температурный режим, ведь без последнего все его старания пойдут прахом. Если станет холодно, состав под его руками станет замерзать, а если будет чрезмерно жарко при избытке влаги, материал перестанет слушаться его и превратится в бесформеную массу. Алхимику необходимо балансировать между сухостью и влагой, между жарой и холодом. В этом помогут ему весы естества, иначе говоря, его собственное разумение. Таков и труд горшечника, всячески достойный уважения, как и труд металлурга, а также труд садовода и огородника. Познав естество, volens-nolens переходишь от условной материи к той, что подсказана Небесами или Добрым Другом Учителем.

Само слово «гжель» обычно производят от «жечь». Мы не станем здесь удовлетворять любопытство наших последователей, только и ждущих, что мы скажем, будто бы «гжель» — это сокращенно «Гусь-Железный» (ведь если что-то и было упомянуто в стихах, то это творчество, а не наука), или тем паче сокращенно «глину жечь». Мы много и без того говорим необычного, чтобы нам еще сквернить себя всякого рода баснями. Слово «гжель» происходит от «сжигания», от «сжечь», от «сгжель» — то есть сожженное, точнее, обожженное. И это само по себе чудо. Здесь не требуется никакого усложнения. В алхимии «сожженной» именуется «зола, прах, порох». Именно это вещество, породившее на свет образ прекрасной Золушки в Сказках Нашей Матушки Гусыни, впоследствии предназначено стать нашим сульфуром, Серой Великого Делания. Результат обжига, кальцинации — всегда затвердение. Затвердение Камня. И в этом отношении любой гончар — алхимик. Но коли бы всё так было споро все были бы счастливы, бессмертны и богаты. Однако гончарное искусство — очень хороший всё-таки образ алхимического Делания.

В гжельском музее мы пытались розыскать настоящую изразцовую печь. Та, что мы нашли, одновременно разочаровала и очаровала нас. Разочаровала тем, что мы не нашли в ней даже малейшего сходства с костромскими печами, да это и не удивительно, ведь была она построена только в конце XIX в., на гребне волны поднимающегося русского национализма, другими пиками которого служили картины Васнецова и позже Билибина, оперы Римского-Корсакова, философия Леонтьева и Тихомирова, проза Лескова и уже грядущие стихи «посла от медведя» Николы Клюева. Очаровала же она своим чередованием сюжетов с Китоврасом и фараонкой — излюбленнейшими народными мотивами нашего исконного творчества. Увидев их в непошлом выражении, поняли мы, что даже в агрессивной среде европейского нигилизма будет жить русская сказка вопреки нашим ненавистникам, «всем бедам назло».

В самой Гжели недавно поставили церковь, точнее, часовенку, облепленную гжельской майоликой. По нам бы — так и всю часовенку можно было бы сделать таковой, включая крест. В конце-концов, мы живем в те времена, когда канонически ничто тому не противоречит. Ведь если даже Патриарх заявляет, что наша национальная идея — футбол, то отчего бы не сделать всю церковь, как единый гжельский монолит. От этого бы хоть красота глазам была. Наверняка она стала бы потом центром паломничеств. Сама церковь прекрасна по формам и даже отчасти напоминает по пропорциям храмы Владимирщины. Неплохо, правда, было бы при этом не забывать, что храмы Владимирщинв на треть сидят в земле. Значит, и новые храмы должны быть выше.

Автор: Олег Фомин

Комментарии (0)