БАТАШОВ РАЗБУШЕВАЛСЯ

Новая, расширенная версия истории Баташова, включающая множество новых, ранее не публиковавшихся подробностей в сопровождении столь же новых фотографий, общим числом 60, а также 1 видео, на материале Тулы, Гуся-Железного, Погоста, Выксы, Досчатого

Новый Рязанский тракт ведет нас через глухие Мещерские леса, воспетые Пришвиным и Паустовским, в самую цитадель высокого русского герметизма — в Гусь-Железный и прилегающий к нему Погост.

Нынешнее сельцо Погост много древнéе Гуся-Железного. Еще во времена достопамятного Касимовского царства, здесь был заведен торг, о чем касимовский царевич Сеид-Бурхан московскому царю Михаилу челом бил: «на Гуском погосте от Касимова в десяти верстах завели тутошние уездные люди Касимовскаго и Володимерскаго уездов торг самовольно и торгуют по воскресеньям беспошлинно». Таковая торговля «в обход» не только не вспомоществовала обогащению и без того не слишком полной об то время казны касимовского царства, но и способствовала развращению нравов местных татар, приучавшихся исподволь к воспрещенному Кораном пианству. Местные татары, впрочем, оправдывали привитый им порок более чем казуистически: «Магомет не велел нам пить только виноградные вина, а про вашу водку ничего не сказал».

Таким образом, «Гуский погост» — древний центр на реке Гусь, притоке Оки. В 1750-е гг. здесь появились Баташовы, «возникшие, — по завистливому выражению одного историка, — из ничтожества». Фамилия Баташов, — если верить исторической лингвистике, хотя верить ей, даже исходя из ее собственных имплицитных установок, не всегда стоит, — вероятно, происходит от «болтать ногами» или офенского «ботать» — то бишь «говорить». Если последнее прочтение хотя бы достойно какого-то рассмотрения в том смысле, что дело стоит о знании тайного языка, то первое представляется по крайней мере смехотворным и уж по большому счету вряд ли добавит что-либо «логосной истории» загадочного рода. Высказывалось также предположение о тюркских корнях фамилии Баташов. «Бота» — верблюжонок в тюркских языках. К тому же Баташовы, по одной из версий, близкие родственники Адашевых. Само же «адаш» по-татарски значит «тезка». Но куда убедительней представляется недвусмысленная замена, предпринятая достойным живописателем если и не русской традиции, то уж по крайней мере нашего быта П.И. Мельниковым-Печерским, упоминающим во втором своем романе «На горах» заводчиков Поташовых. Дабы развеять всякие сомнения по поводу соотнесенности последних именно с Баташовыми, со всей настойчивостью отметим, что наследие вышеозначенного свидетеля и едва ли не защитника старообрядческой культуры включает помимо прочего премного знаменательный очерк «Семейство Баташовых», из какового при рассмотрении вкупе с вышеуказанным романом следует полное тождество тех и других. Итак, не желая долее мучать своего внимательного читателя фигурами элоквенции, самым требовательным образом автор этих строк будет настаивать на более чем вероятном происхождении фамильного прозвища Баташовых от «поташ». Хорошо известно применение этого вещества — карбоната калия — в промышленности. Поташ использовался также спагириками. Однако и великие мастера Царского Искусства, иными словами, алхимики, указывают на непреложную символическую значимость этого вещества. В частности, великий адепт XX в., скрывавшийся за псевдонимом Фулканелли, завуалированно представлял под видом поташа «вторую ртуть» (Фулканелли. Философские обители. — М.: Энигма, 2004. С. 227).

История рода Баташовых в XIX в. привлекла внимание блестящего, к сожалению, ныне весьма несправедливо забытого беллетриста-историка графа Салиаса, написавшего роман «Владимирские мономахи» о выксунской ветви баташовского рода.

Существует также мнение, будто бы Андрей Баташов был выведен А.И. Куприным в «Молохе». Но это, кажется, домысел совершенно пустой. Ничего общего у Баташова с купринским персонажем не водится, — ни манера держаться, ни внешнее сходство — за исключением того разве, что оба — хозяева железного завода.

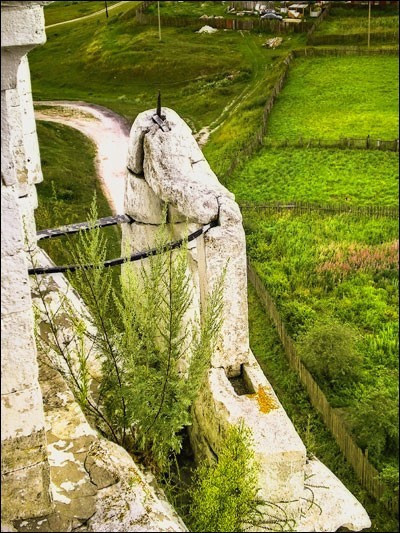

Ртуть часто обозначалась в герметике через фигуру гуся. Именно этот образ могли наблюдать наши предки по приезде в замок Баташовых. Мы не оговорились, именно со средневековым замком сравнивали современники баташовскую усадьбу на реке Гусь, окруженную высокой крепостной стеной, где на шпиле сторожевой башни красовался железный отпрыск матери гусыни.

Село, где обосновался завод Андрея Родионовича Баташова, прежде именовался Веркуц (или Веркут, а по одной из версий даже Веркутец). Некоторые краеведы выводили его название из «медвежий угол». По большому счету, если не уходить далеко от индо-европейских языков, то «бер» и «кут» предполагают именно таковое прочтение. Но мы вовсе не настаиваем на нем, поскольку оно не является частью «доказательной базы» нашей теории. Именование «гусь», по мнению исторической лингвистики, отнюдь не предполагает славянского корня. «Куси» — по-финно-угорски — это ель, произраставшая здесь искони. Недаром Андрей Родионович Баташов, поднявший редкие в тех местах и в ту эпоху теплицы, посылая в Санкт-Петербург ананас Потемкину, писал, что сии фрукты водятся там, где «дров в изобилии». При этом показательно, что гусиная лапка издревле обозначала дно, смерть, умирание. Семантика рун «юр» и «мадр» хорошо знакома и нашим лингвистам, и нашим «эзотерикам». Небезынтересным также здесь представляется то обстоятельство, согласно которому растение Alchemilla vulgaris, известное из естествознания, именуется по-русски гусиной лапкой или, что еще более характерно, росянкой. Напомним, что «роса» — одно из названий первоматерии. Поэтому иногда алхимиков называли «сборщиками росы», а трактат «Mutus Liber» в «немых» иероглифах прямо предписывает предпринять подобного рода действия, каковые, ничтоже сумняшеся, и бросился совершать спагирик нашего времени Арман Барбо, написавший впоследствии книгу с характерным названием «Золото тысячного утра».

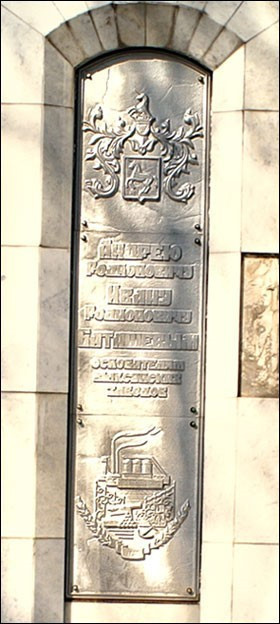

За услуги, оказанные правительству, братья Баташовы — Андрей Родионович и Иван Родионович — получили в беспрепятственное пользование на благо самодержавию российскому обширные владения. Баташовский Гусевской завод впоследствии оказался родовым гнездом Баташовых, ведущих свой род от Андрея Родионовича, первоначально поселившегося в более восточной Выксе, деля кров со своим братом, а позже разъехавшегося с ним по причине, с позволения сказать, некоторой несовместности характеров. До сих пор выксунские заводчане и домовладельцы благословляют братьев, тогда как жители Гуся-Железного проклинают имя Баташова. Не так давно рядом с фамильным особняком Баташовых в Выксе была воздвигнута стелла с «родовым», — «восстановленным», конечно, как часто бывало, даже вменяя подлость времен голштинского владычества, гербом — единорогом, что отнюдь неслучайно, если следовать строю нашей мысли, не столько навязчивому, сколько исцеляющему от «проказы повседневности» и стереотипов «школярской истории».

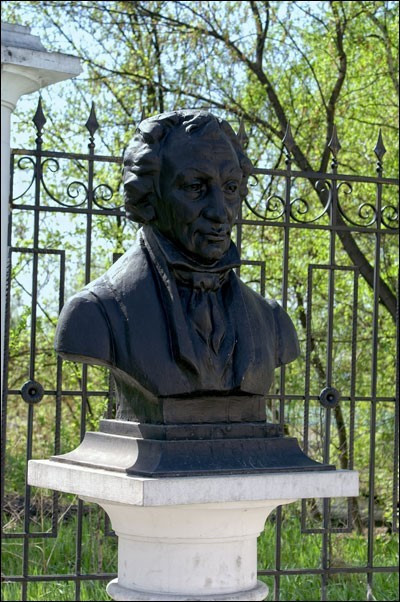

А совсем недавно в Выксе возле заводоуправления братьям Баташовым поставили памятник, чрезвычайно напоминающий памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве,

а напротив фасада господского дома

построили настоящее «баташовское капище» — грандиозный мемориал,

представляющий собой своего рода альков с бюстами четырех основателей выксунских железных заводов.

Приступ к алькову охраняют два железных льва, напоминающих умильными рожицами своими белокаменную резьбу соборов Суздаля и Владимира, где хищные кошки представлены во всем, казалось бы, незлобивом обаянии.

К бюстам ведут два марша в семь ступеней. В нижнем — четыре ступени, в верхнем, разделяющемся на два, — по три. Посередине верхнего марша — полукруглая площадка, как будто предназначенная для кровавых жертвоприношений.

Слева и справа на решетках — отлитые из железа, как и бюсты, гербы.

В городе учреждена Баташовская премия. Главный универсальный магазин города также носит название «Баташовского».

В выксунском парке некогда находились символические скульптуры, а также здания оранжереи, где выращивали южно-африканские растения, павлиньего павильона и зеленого театра. Но всё это кануло в Лету. Часами расспрашивая десятки местных жителей, мы со всей очевидностью осознали, что давно истерта даже память о прежнем архитектурно-природном ансамбле, заложенном по плану Люксембургского парка в Париже. Устойчив к разъедающей эррозии времени оказался лишь миф о подземных ходах, изрезывающих всё пространство под парком. Некоторые доброхоты из местных объяснили, что «кладоискатели боятся туда спускаться» из-за скоплений ядовитого метана. В Выксе сохранились баташовские пруды,

церковь Иоанна Богослова 1797–1799 гг.,

Христо-Рождественский собор-фргеат 1793 г. с окнами-иллюминаторами, что позволяет сделать определенные заключения относительно орденской принадлежности братьев, бывших, как хорошо известно, масонами.

В этом же храме, если верить официальной версии, нашел свой последний приют Иван Родионович Баташов, а также последующие владельцы выксунских заводов и члены их семей. Старая смотрительница храма, работающая на свечном ящике, проводила нас в склеп, находящийся под собором. Ниши, где покоился прах выксунских владельцев были замурованы и неподписаны. Кругом царил беспорядок. Склеп явно использовался как церковный склад. Старожилка поведала нам, что во времена ее детства мальчишки играли в футбол черепами из «барского склепа», что вызывало неподдельный девчачий ужас.

Поразительный по красоте и архитектурно уникальный охотничий домик Баташовых на выезде из Выксы в селе Досчатое, нависающий над поймой с величаво расстилающейся по ней Окой, более напоминает здания в стиле модерна, укоренившегося только в начале прошлого века.

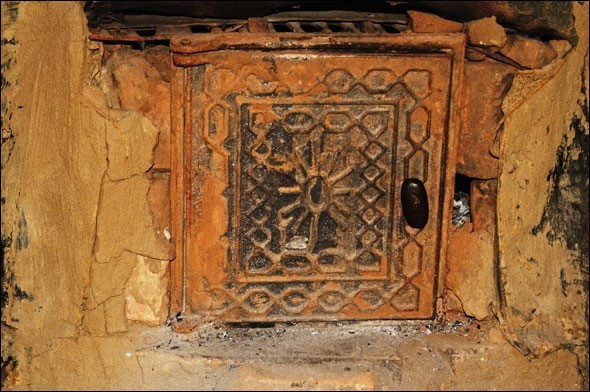

Ныне в охотничьем домике — местная больница. Когда нас, явно неместных да еще с дорогой фототехникой, заприметили болящие, они кротко и очень доверчиво интересовались: «Нас теперь наверное закроют?» Даже не по себе как-то стало. Будто мелочь у нищих украли. Как утверждал медицинский персонал, совсем недавно, еще в 90-е гг. была предпринята попытка освоить подвальное помещение. Тогда-то и вскрылся подземный ход, идущий по словам местных жителей, подо всей Окой до самого Мурома — а это 30 км. Во время проведения ремонта в подвале произошло обрушение и вход в подземелье оказался засыпан. Наше внимание привлекла отопительная система домика. Почти в каждой комнате находится по железной цилиндрической печи, поразительно напоминающей средневековый атанор.

Некоторые печные заслонки оказались более, чем красноречивы.

В частности, на одной из них красовался крестострел — «звезда хаоса», широко известная благодаря книгам оккультиста XX в. Алистера Кроули. Да будет вам известно, что это иероглиф света, исходящего из тьмы, где он прежде томился. Главная задача алхимика извлечь этот меркурий.

Местные обитатели сообщили, что однажды во время ремонта рабочие пытались найти трубы отопительной системы, но как ни старались, так и не нашли.

Если верить иным из историков, хотя ни что в наше время не представляется столь зыбким и недостоверным, сколь история, братья Баташовы (к смеху сказать, упоминаемые даже Милорадом Павичем в «Пейзаже, нарисованном чаем», где этот эквилибрист постмодерна говорит о интересующих нас персонах, как о владеющих секретом изготовления «дорожных самоваров», а также знатоках некоего таинственного «самоварного языка») происходят из Тулы, где их дед, Иван Тимофеевич Баташов служил приказчиком у Никиты Антуфьева, родоначальника не менее знаменитых Демидовых, блистательного семейства, мифологические параллели с которыми при взгляде на обстоятельства «царствования» Баташовых напрашиваются сами собой.

В Туле Баташовы отстроили свои дома по берегу реки Упы, правого притока Оки на набережной Дрейера.

Еще в советские годы баташовские строения были подвергнуты такому разорению,

что до нашего времени дошли разве что стены да внутри — пара литых на баташовских заводах лестниц.

Сейчас в обоих зданиях — «алтари Асклепия». Одна из усадеб довольно хорошо отремонтирована. В другой — потрясающей своими размерами — только собираются проводить ремонт.

Здесь над одним из боковых выходов красуется литой ажурный козырек с тремя львиными масками — несомненным иносказанием трех естеств Делания.

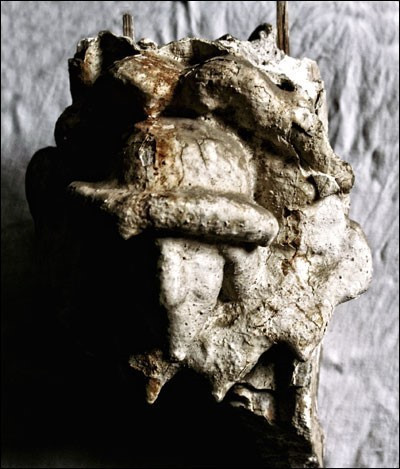

Из других обнаруженных нами артефактов — кусок лепнины, представляющий собой бородатую голову в округлой шапке с околышем. Найдена голова была рядом с заброшенным баташовским заводом близ фамильного дома, на набережной Дрейера.

Трудно как бы то ни было эту голову атрибутировать. Можно лишь сказать, что она донельзя напоминает одну из голов святых, являющихся нашему взору на Погостинской колокольне, каковая будет нами описана несколько позже.

Род Баташовых неизвестен до глубин своих, но позднейшие обстоятельства, соделавшие фамильное прозвание рода едва ли не нарицательным, говорят сами за себя. Угнездившись на Гусе, Андрей Родионович завел «зверства». Подчинив себе вольницу, рыскавшую до того в мещерских и муромских лесах, он составил из нее регулярное войско, едва ли не благословленное перстовоздыманием царственных особ, но, тем не менее, по естеству своему наносившее визиты беспокойствия отнюдь даже не столько мимоезжим купцам, сколько помещикам, живущим наокрест. Согласно архивным данным, «егерей было — числом 800, да дворовых людишек — 175 человек, кои в барской усадьбе жительство свое имели». Жили за крепостной стеной. Совершали налеты на купеческие обозы с пищалями и в образинах — мешках с прорезями для глаз и рта. Именно с Баташова писал Александр Сергеевич Пушкин, бывший проездом в тех местах, и образ Дубровского, и образ Троекурова. Два несовместных, казалось бы, характера в действительности уживались в одном человеке. Андрей Баташов дважды венчался от живой жены. Своих ни в чем не ущемляемых и ни в чем не нуждающихся прежних с детьми отселял в глухое крыло необъятного по размерам дома-сундука, от которого осталось не так уж и много. Сейчас там детский (!) санаторий (!!). Жуткие железные колонны коринфского стиля, символизирующие мощь империи Баташова, разрисованы под березку...

Дом стоял, по преданию, на границе Рязанской и Владимирской губерний. Поэтому-де Андрей Родионович легко уходил от преследований губернских властей. Одного дознавателя самолично столкнул в домну, сказав, что тот «оступился». Другому прислал блюдо с фруктами, на дне которого обнаружился конверт с деньгами и лаконичной запиской: «Деньги возьми, фрукты съешь и убирайся, пока цел». В округе систематически начали пропадать люди. Причем самых разных сословий — от крепостных до касимовских князей.

Территория «Андрея Родивоныча» находилась под его абсолютной властью. Было дело, помещик один, отъехав из родовой усадьбы, по приезде не обнаружил ни людишек своих, ни особняка: баташовская злыдота полностью снесла все постройки, собрала тамошний люд на распашку, а затем угнала на баташовский завод. И это было не единожды! Возмущавшиеся землевладельцы ехали, конечно, к Баташову. Тот приветливо звал их осмотреть свои строения, затем приглашал прогуляться по заводу, где самой привлекательной достопримечательностью, конечно, были домны. Мимо них не проходил ни один из навязчивых просителей.

С провинившимися дворовыми людишками Баташов разделывался помягше. Кого отправлял на Вышвырки, кого в Сибирь — так назывались выселки неподалеку от гусевского железного завода. Баташовский Страшный Сад, именуемый в народе также Садом Ужасов, до сих пор помнит звуки рассекающего кожу бича и крики вздымаемых на дыбу. По преданию, сад от того невысок, что под ним подземелья, где «окаянец» заставлял «переделывать» монету. Многие краеведческие «страшилки» пестрят сообщениями о том, что Андрей Родионович печатал в потаённых клетях «золотую монету». Но, несмотря на то, что золотых монет по определению не могло быть в то время, — ну не печатали об то время золотую монету, — мы всё же считаем это сообщение весьма достойным пристальнейшего рассмотрения. Речь, на наш взгляд, идет об иносказательном упоминании трансмутации, а если точнее, не столько даже самой трансмутации, сколько хризопеи — златоделия.

Подземные «карбонарии» Баташова работали двусменно. Одна смена выходила, другая заходила. Категорически было запрещенно распространяться относительно работ в баташовском имении. Разболтавшихся, а также их конфидентов, предварительно упаковав в мешок с парой валунов для сообщения веса в обществе карасей, спускали в реку — точнее, гигантское водохранилище-море, в каковое Баташов превратил мелководную прежде реку Гусь.

Существует предание, что подземный «монетный двор» был затоплен Баташовым, когда на престол взошел Император Павел и мрачные дела гусевского властителя уже не могли быть покрыты заступничеством прежних всесильных временщиков, покровительствовавших Андрею Родионовичу в годы правления Императрицы Екатерины. В конце одной из смен Баташов приказал не выпускать бывших внизу 150 рабочих, объявив, что собирает обе смены для нужного дела. Когда же вторая смена — еще 150 человек — сошла под землю, выходы оказались забаррикадированы снаружи. Рабочие почувствовали неладное и попытались вырваться из каменного силка, но внезапно хлынувший поток воды скоро пресек напрасные старания. Трудно сказать, насколько легенда точна. Во всяком случае, нечто подобное рассказывают и про Акинфия Демидова. А баташовская Страшная Башня до крайности напоминает Невьянскую, где Акинфий Никитич, вроде бы, не то печатал фальшивую монету, не то выплавлял тайком от государства золото и серебро, добытые на его алтайских рудниках. По заверениям жителей Гуся-Железного, весь их город внутри полый. То там, то сям у сáмой земли и впрямь попадаются на территории завода небольшие воздуходувы-окошки, откуда, пусть дурно, однако всё же различимы просторные помещения, а вот, где сыскать двери, ведущие в те склепы — уж никому невестимо.

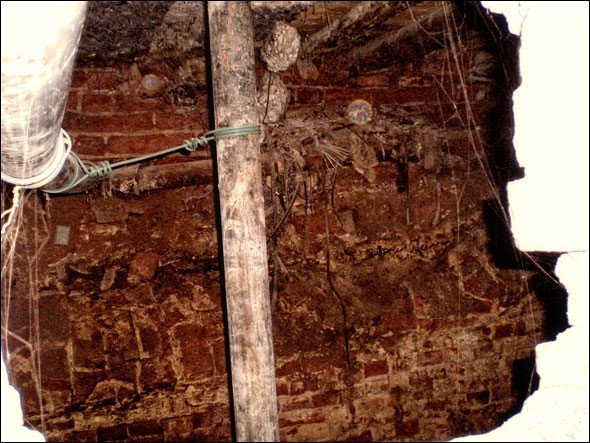

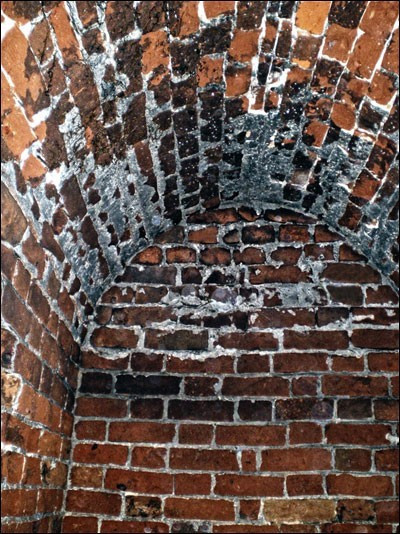

При всём отсутствии желания знакомства с тайными науками, если бы даже таковое имело место, рудознатец Баташов не мог оказаться вне орбиты масонских влияний того времени. Он постоянно ездил в Петербург, где сошелся с Иваном Перфильевичем Елагиным, обер-гофмейстером Императрицы Екатерины и великим магистром провинциальной ложи по совместительству, да простит нас читатель за небрежность слога. Неизвестно, до какой степени был посвящен Андрей Родионович Баташов в масонство и участвовал ли он в шведской «стрикт обсерванс» — системе строгого наблюдения, заведенной в Санкт-Петербурге Елагиным. Есть опасения, что этого мы не узнаем никогда, хотя после смерти Андрея Родионовича в его доме обнаружили потайную комнату с масонской атрибутикой: фартуком, циркулем, наугольником и т.д. Это самое «и так далее», откровенно говоря, волнует нас до сих пор, учитывая, что вход в баташовские подземелья так и не раскрыт. Но он есть. Множество экспедиций, искавших «золото» Баташова или хотя бы медные монеты, если учитывать «исторические реалии», остались ни с чем. Существует даже мнение, согласно которому одна из экспедиций за баташовскими тайнами, может быть, еще в позапрошлом веке обрушила все входы в вертеп тайны. Во всяком случае, мы видели эти входы. Нам даже удалось снять некоторые фрагменты замурованных ходов, куда упираются ведущие из так называемой Страшной Башни лазы.

Баташов, якобы, заводил сюда комиссии, расследовавшие его преступления, после чего с помощью потайной педали отправлял их в преисподнюю, где, по одной версии, они попадали на прокорм баташовскому зверинцу, а по другой, просто тихо умирали в темноте. Впрочем, существует краеведческая версия, согласно которой только потомок Баташова, внучатая сноха его, прозванная в народе Баташихой, завела здесь упомянутый зверинец. По преданию, она водила на поводке медведя, рвавшего всех ей неугодных. Она же, якобы, во всем безумствии своем, простоволосая, с искаженным ликом, плеща коней хлыстом, врывалась на тройке из подземного хода, выкопанного, по преданию, рабочими Андрея Родионовича, в город Касимов, оскверняя окрестность многими хулами и ругательствами. Это при том, что от Гуся-Железного до Касимова 18 км.

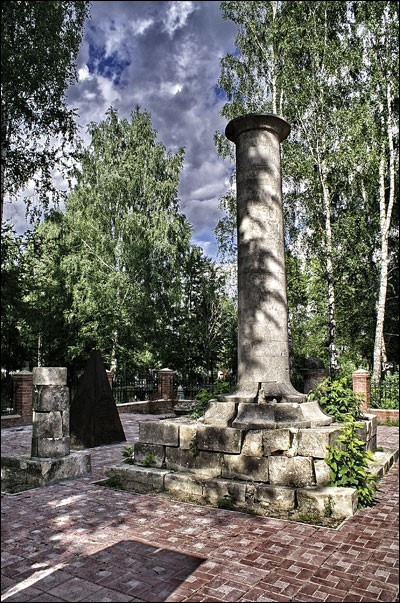

Мы приезжали несколько лет назад на могилу Баташова, обнаружив там усеченную пирамиду с несколькими ступенями и колонной наверху. Разумеется, есть соблазн сказать, что раз уж ступеней было несколько, то их, скорее всего, было три, а значит покойный был «мастером». Но масонская система сложна, достаточно заглянуть для этого хотя бы в краткий справочник Папюса, столь нелюбимого традиционалистами. Д-р Папюс, или Жерар Анаклет Винсент Анкосс, однако, весьма разбирался в том, что было его сердцу близко. Ознакомившись с представлениями пусть и маргинального, но всё же влиятельного масонского «владыки», а между прочим, и «посвятителя» Рене Генона, мы понимаем, что масонская система не столь достойна юмора и сожалений, сколь ее обнаружение в закатившемся оке представителя общества «Воспоминание». Увы и ах! к нашему прискорбному сожалению, баташовское захоронение было переустроено. Камни переложили таким образом, что их изначальное положение определить не представляется возможным. Теперь мы уже никогда не сможем узнать, сколько ступеней вело к той колонне, что ныне стоит пред могилой Баташова. Хотя над могилой одной из жен Баташова сохранилась масонская пирамида.

При этом Баташов был вдохновителем и финансовым поощрителем сооружения целого ряда православных церковных зданий. Готический собор, который до сих пор ассоциируется с именем Баташова, украшает созданный им топос. Было много споров о том, кто автор Троицкого собора. Называли и Баженова, и Казакова, и местного, касимовского архитектора И.С. Гагина. Мы склоняемся как раз-таки к последнему варианту, учитывая то, что Иван Гагин, гениальный автор застройки Касимова, «интересовался химией», по многочисленным замечаниям краеведов. О химии ли шла речь, справедливо спросим мы? Сомневаемся. Скорее, о той мракобесной стороне знатья материалов, которую даже наши не столь далекие предки предпочитали относить к области «местных обычаев». Это, разумеется, были «местные обычаи» обработки металлов, «местные обычаи» постройки церквей, «местные обычаи» замеса глины. Эта простая, обычная глина — согласно герметическому философу Киприану Пикольпасси — представляет собой отнюдь не простой «раствор». Ведь и наш прапредок Адам, как мы помним, был сотворен Богом из «красной глины». Троицкая церковь Гуся-Железного, заказ Андрея Родионовича Баташова, исполненный лишь после его смерти, в полной мере отражает ту державную мощь России, которая не могла быть выражена другим языком — языком классицизма, например. Готика — язык культуры средневекового Запада. Наш язык можно назвать гетикой. Готикой Востока, иными словами. Гетов обычно считают удаленными предками некоторых балканских народов, но на самом деле речь здесь идет не об этносе, а об особом онтологическом статусе. Готы, равно как и геты — это воины. А история, как правило, пишется в основном именно о царях и воинах. Считается, что Иордан в своей «Гетике» ложно путает готов и гетов. Мы не будем спорить с современными языками истории позитивистского толка, нам достаточно лишь того, что «гет» и «гот» происходят от общего корня. Даже исторические лингвисты, абсолютно запутавшиеся в своей методологии, производят оба имени от индо-иранского «кшатрийя». Нам этого достаточно. И что нам с того, что Андрей Родионович, сообразуясь с духом и «романтикой» своего времени велел строить собор в готических канонах, впрочем, «учитывая классицизм и другие влияния времени»? Готика, равно как и гетика, существует поверх стилей временнЫх.

«Романтические влияния», возымевшие свое место применительно ко вкусам Баташова — своего рода шутка. Зная жесткий нрав Баташова, мы навряд ли сможем положить, что он вдохновлялся какого-либо рода «эстетикой». Ему была чужда именно «эстетика». Он хотел донести, если угодно, «брутальность», «зверство» места и самой сути Великого Делания. Ведь, в конце концов, за преданиями о жестокостях Баташова скорее всего стоит коллективный миф, за которым скрывается герметическое иносказание. Таков и его, — по праву его — собор, даже если он был сочинен под баташовским руководством Гагиным, его сподвижником, знатоком химических арканов.

Никаких сакральных знаков, согласно повелению Баташова, на здании Троицкого собора оставлено не было. Но это не значит, что он вовсе не собирался «ботать». Баташов еще при жизни своей распорядился обустроить Погост, близлежайшее сельцо. От тех времен до наших дней дошел совершенно разнородный, но при этом радующий глаз храмовый ансамбль.

Да, речь идет про тот самый, помянутый нами прежде, «Гуский погост». Много раз перестраивали его. Ни одна его часть, если уж пó сердцу сказать, не находится в гармонии с другими. Но в этом есть даже особое очарование.

В ансамбль Гусевского Погоста входят Никольская церковь 1771 г., часовня XIX в., колокольня 1796–1829 гг., Преображенская церковь 1734–1820 гг.

Колоннада, ведущая в Никольский храм, украшенный кампостельскими мереллами, поистине волшебна. Она больше напоминает античные руины, нежели развалины деревенской церкви.

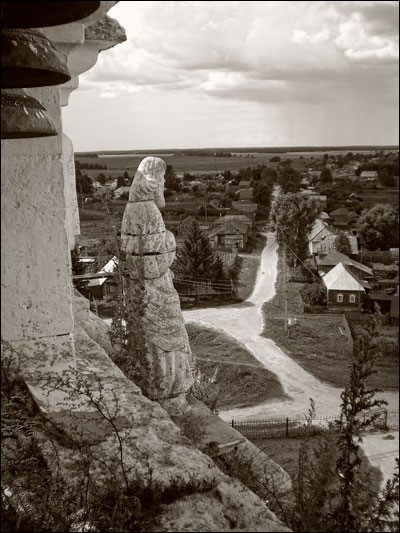

Крайне любопытна колокольня, украшенная 14 скульптурами «местночтимых святых», как утверждают иные из местных старожилов.

14 — число неслучайное. Это удвоенная седмица, hebdomas hebdomadum. Речь идет не только о Божественном Шестодневе и Дне Седьмом, в каковой Творец почил от забот. Вторая седмица — это Шестоднев алхимика, в каковой он подражает Всевышнему в творении герметического микрокосма и взыскует собственного Дня Седьмого, когда он сможет вкусить от плодов Сада Гесперид и светло почить в Господе.

Об авторстве этой колокольни единого мнения нет. Называют всё тех же именитых Баженова, Казакова и др. Но мы совершенно однозначно убеждены в том, что архитектором был Иван Гагин, спагирик и естествоиспытатель. Вряд ли Баташов стал бы доверять свои тайны столь именитым публичным персонам, бывшим у всех на виду.

Было дело, по одному из наших приездов сюда, разговорились мы с сыном местного священника, Дионисием. К нашему удивлению выяснилось, что он читал «Тайну соборов» Фулканелли, причем едва ли не в нашем научном издании, и вполне допускал, что символические скульптуры привычной ему с детства колокольни тоже что-нибудь «эдакое» да значат. Дионисий предложил нам подняться на колокольню. На сáмой верхушке колокольни, продуваемой всеми ветрами, было несколько неуютно.

Казалось, дунь ветер чуть сильнее — и придется считать ступеньки в обратном направлении. Однако открывавшийся отсюда обзор заставлял забыть все опасения и с лихвой окупал тяготу подъема. Имея навык в звонарстве, мы не преминули там, испросив допрежде благословения, позвонить:

Колокола погостинской колокольни, на удивление, были настроены во фригийском ладе, что находилось в полном согласии с символическим содержанием украшавших ее скульптур. Ведь недаром почетный знак средневекового алхимика — колпак с загнутым верхом — назывался не каким-нибудь, а фригийским.

В прежние приезды мы не могли рассмотреть все фигуры в подробностях. Однако на этот раз мы запаслись недешевой фототехникой с большим оптическим зумом. Так что детали, прежде виденные лишь невооруженным глазом, предстали во всей своей красе. Первая же увиденная на колокольне фигура потрясла своей герметической откровенностью. Это был безголовый персонаж. Доподлинно неизвестно, кто отсек ему голову — время или воля людская. Декапутированный стоял у печи, закладывая что-то в ее трубу. На трубе содержались надписи, на печи тоже.

Когда мы увеличили их, нам удалось прочитать на печи: «Святаго кивота / завета Господня». Впрочем, «кивота» было написано крайне двусмысленно. Рядом с буквой «К» влево были прочеркнуты — почти эфемерно — полосы, позволяющие читать это надписание как «живота».

Стоит напомнить, что «живот» по-церковнославянски значит не только то, что подразумевается под этим словом сегодня, но и, прежде всего, жизнь. В связи со сказанным следует упомянуть европейское тайное общество гульярдов, описываемое французским конспирологом XIX в. Грасе д`Орсе. К этому обществу, впоследствии мутировавшему в масонерию, принадлежал и один из величайших знатоков герметической науки Франсуа Рабле, выведший в своем инициатическом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» загадочную фигуру всемогущего мессира Гастера, иначе говоря господина Желудка. Блистательный Алькофрибас Назье (что означает Нос, чующий Свинцовую примочку, или, как предлагает переводчик алхимических текстов мастер Веков К.А. — гуляка Носов, гульярд Носов) в шестой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля пишет: «Живот человека — это его светильник. Именно он — та причина, которая каждого заставляет работать. Он подчиняет всех людей королевской власти, какой бы безумной она ни была. Но он же из числа тех насмешников, которые всегда напомнят, что именно живот приводит одних к процветанию, а других к бедности. Без труда они объяснят вам, что лучшим архитектором и самым добрым тружеником является мессир живот, создавший и крест и трон. Безумен тот, кто отвергает божественную бутылку, бога. Управляющего Римом, охраняющего Францию. Кому доступна тайна и кто может читать Язык Птиц, знает, что эликсир жизни находится в бутылке. Кто служит ей, если и захочет пить, то найдет ее сухой». Грасе д`Орсе прибавляет: «Живот — истинный архитектор вселенной, добрый труженик, изображения которого так часто встречаются на отшлифованных этрусками камнях в виде человеческого туловища без ног и без рук, а иногда и без головы; кроме того, и наши музеи также переполнены такими же божествами Ламсака, без рук и без ног, точно соответствующими тому, что Платон понимал под Эросом, который у него олицетворял не современную любовь, а желание или, проще говоря, жизнь». Так вот что, оказывается, означает безголовый святой! Это тайный огонь, без которого практикующий Великое Делание ничуть не продвинется. Тайный огонь не просто заставляет работать, а принуждает Делание к свершению. Это же и сосуд Великого Делания. Но также и сухая вода, вода, которая не смачивает рук. Так сказать, сухое вино. Баташов, конечно, вряд ли читал Рабле в оригинале, а Грасе д`Орсе тогда еще не родился. Но символика эта универсальна, хорошо известна масонам и, получив посвящение от Ивана Елагина, великого магистра Петербургской провинциальной ложи, он несомненно, как практикующий рудознатец, весьма скоро с ней ознакомился, что позже сказалось в ряде оставленных по его указанию артефактов, дошедших до наших дней.

Во всяком случае, как нам кажется, возможность обоих прочтений («кивота» и живота») была заложена умышленно. Уже находясь на колокольне, мы пожелали рассмотреть «алхимическую печь» поближе.

Оказалось, что «печка» представляет собой нарочито небрежно выполненный «кивот завета Господня», на котором, кажется, некогда были водружены две скрижали с заповедями: на одной — с первой по пятую; на другой — с шестой по десятую. Но справедливо встает вопрос: кто похитил вторую скрижаль? Время или умысел творца? Находились ли здесь с самого начала обе эти «скрижали», или мастер (и мы знаем, по чьему распоряжению) стремился создать для отвода глаз ложное впечатление, что эта по-сельски, якобы, нелепая постройка — всего лишь не очень аккуратное отражение библейских сюжетов? Конечно, кропотливый историк-позитивист с повадками судебного эксперта что-нибудь нам да рассказал бы относительно изначального вида этой «пышной фигуры», выражаясь словами Гоголя. Он прощупал бы наверняка грунт в пазухах «недостающей скрижали», рыскал бы по округе в поисках камня использовавшегося при постройке, дабы затем провести тщательнейшую лабораторную экспертизу. Однако нас не интересует «история бытия» как таковая, нам важен сам артефакт в том виде, каким он предстает сейчас, в данный момент. А желающих взвесить и смерить — милости просим!

Два других персонажа погостинской колокольни — находящиеся на первом ярусе с юга — возвещают нам принципы обработки первоматерии. Тот, что справа, держит книгу закрытой и боится о ее содержании даже рот разинуть, о чем говорит вся его фигура. Рука прикровенно прижата к груди, что является несомненным призывом к сохранению Тайны: «молчи, скрывайся и таи». Другой же, слева, — его поднятие ноги в контексте герметизма однозначно возвещает о наступлении следующей стадии, — держит книгу открытой, причем так, что прочитать ее содержание нам не представляется возможным. Держать книгу поперек ее чтению — бессмысленно. И если это полагать ошибкой, то как полагать ошибкой святого, стоящего у печки, варящего эту «книгу»?

Держать книгу раскрытой под углом в 90 градусов и рассчитывать на то, что, возможно, кто-то ее прочтет — вряд ли стоит. Тем более, что в этой книге нет никаких письмен. Есть резон задуматься, почему именно книга избрана в образе некоего аркана, о котором хитроумный создатель настоящих иероглифов предложил нам поразмыслить. На эзотерический смысл фигур погостинской колокольни намекает и замкóвый — «краеугольный» — камень ложных арок первого яруса, стилизованный под мереллу, хорошо известный герметический символ — знак св. ап. Иакова, Иакова Кампостельского. Может быть, сочинитель этих образов хотел нам указать не на содержание книги, а на нечто другое?

Открытая и закрытая книга — хорошо известные алхимические иероглифы. Алхимическая символика книги подробно представлена в «Философских Обителях» Фулканелли. Приведем один из наиболее откровенных пассажей: «Мы уже несколько раз объясняли смысл выражения открытая книга (livre ouvert), проявляющийся в полном растворении металла, который, очистившись от примесей и отдав свою Серу, называется тогда открытым. Здесь, правда, следует сделать одну оговорку. Обозначая как liber (книга) вещество, обладающее свойствами растворителя и используя при этом слово книга (livre), Мудрецы подразумевали книгу закрытую (livre fermé) — общий символ всех грубых тел, всех минералов и металлов в том виде, в каком промышленность поставляет их на рынок. Таким образом, закрытой или запечатанной (scellé) книгой герметически выражают руду, извлеченную из рудников, и металлы после плавки. Тела же, подвергнутые алхимической работе, преображенные посредством тайных приемов, представлены в герметической иконографии в образе открытой книги. Следовательно, с практической точки зрения, необходимо из закрытой книги (т.е. из нашего начального субъекта, notre primitif sujet) извлечь Ртуть, дабы она стала живой (vivant) и открытой (ouvert), если мы хотим, чтобы она в свою очередь отворила металл и оживила сокрытую в нем Серу. Открытием первой книги подготавливают открытие второй, так как под одной эмблемой скрываются две “закрытые” книги (грубый субъект, sujet brut, и металл, métal) и две “открытые” (Ртуть и Сера). При всём том обе эти иероглифические книги суть одна, ибо металл образуется из начальной материи (matiére initiale), а Сера берет свое начало от Ртути» (с. 448, 451).

Если мы обратим свой взор на фигуры первого яруса со стороны севера, то в подтверждение слов Фулканелли о двух закрытых и двух открытых книгах, обнаружим там аналогичных персонажей. Причем оба декапутированы. Если взять за предположение, что они с самого начала были безголовы, это придаст сюжету дополнительную интригу, ведь в таком случае здесь, также согласно Фулканелли, описана тайная операция, о каковой не принято говорить открыто. Сами баташовские «зверства» являются наилучшим сюжетным дополнением к этим безголовым фигурам.

Посмотрим и на другие фигуры колокольни. Вот мы видем старца с чашей.

Он прикладывает свою правую руку к сердцу, как будто указывает на содержимое чаши, находяшейся в левой. Это самая простая чаша. О ней говорили мастера. Ну и мы повторим: вот оно, то сухое вино, те еда и питье, что даны людям доброй воли. Опознав чашу, адепт обретает и Камень, дарующий ему бессмертие.

С запада, иначе говоря, со стороны входной арки, мерелла замкового камня подписана: «1796 года мая 13 дня». Это собственно дата закладки колокольни. Слово «года» представленно в виде своеобразного сокращения-лигатуры с неразборчивым титлом. Слева от камня — безголовая фигура с закрытой книгой в одной руке, другая же сложена таким образом, что можно предположить, будто в ней некогда был царский жезл. Вторая фигура опознаваема благодаря безбородости лица и длинным волосам. Так было принято изображать царя Соломона, верного Господу в юности, — аллегорически выражаясь, тогда, когда он был безбород, — под старость же под влиянием своих иноплеменных жен увлекшегося «мерзостью многобожия». В одной руке у него держава. В другой — когда-то также очевидно был жезл. Иконографически принято изображать царя Соломона (по-старому — Солóмона) в паре с царем Давидом (Давыдом, по-старому). Стало быть, фигура слева — это именно царь Давыд. Закрытая книга в его руках — это первоматерия, для открытия каковой необходим жезл, или копье, или другой соответствующий предмет. Царь Соломон, находящийся справа от своего отца, царя Давида, держит в правой руке «яблоко» державы, однако никаких дополнительных атрибутов этот знак не содержит. Эзотерически речь здесь идет о сосуде Делания, в конечном итоге совпадающем с Первоматерией, представленной в виде закрытой книги в руках царя Давида.

Закончено строительство колокольни было только в 1829 г., когда Андрей Родионович, как принято считать, уже 30 лет как покоился под пирамидой с возвышающимся над ней столпом. Впрочем, иногда датой смерти Андрея Родионовича Баташова называют не 1799 г., но 1825 г.

В начале 90-х гг. московские спелестологи под руководством Андрея Кувичинского производили раскопки в Гусе-Железном и, в том числе, на кладбище, когда пирамида и колонна находились еще на прежнем месте. Гроб с телом Андрея Родионовича Баташова так и не был обнаружен, из чего можно сделать вывод, что он никогда не был похоронен в Гусе-Железном.

Олег Фомин-Шахов.

Комментарии (0)